Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Владимир Паперный Культура Два

© Владимир Паперный © OOO «Новое литературное обозрение», 2016* * *

Владимир Паперный родился в Москве, окончил Строгановское училище и аспирантуру Института теории и истории архитектуры. Диссертация, посвященная сталинской архитектуре, была опубликована по-русски в 1985 году издательством «Ардис» (США) под названием «Культура Два», затем переиздана «НЛО» в 1996 году, по-английски вышла под названием «Architecture in the Age of Stalin» в издательстве Cambridge University Press в 2002 году. Степень кандидата наук была присуждена в РГГУ, спустя 20 лет после написания диссертации. С 1981 года живет в США. Был стипендиатом Кеннановского института в Вашингтоне, Бристольского университета в Англии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Работал арт-директором и начальником отдела рекламы в американских корпорациях. В настоящий момент профессор Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). Параллельно возглавляет дизайнстудию VPA, занимается производством документальных телефильмов и пишет в русско– и англоязычные издания на темы дизайна, архитектуры, городской среды и столкновения культур. Книга рассказов и очерков «Мос-Анджелес» вышла в «НЛО» в 2004 году, ее продолжение «Мос-Анджелес 2» в 2009 году. Соавтор книги «Architecture of Great Expositions 1937 – 1958: Messages of Peace and Images of War» (London: Ashgate, 2015).

От автора

«Опять?» – воскликнет возмущенный читатель. – «Сколько раз можно переиздавать книгу, написанную больше тридцати лет назад?» Честно говоря, меня тоже удивляет, что интерес к моей кандидатской диссертации по специальности «теория и история архитектуры» не угасает, а скорее растет. В 2002 году ее перевели на английский язык. В 2014 году она вышла по-чешски. Ее переводят на итальянский, ведутся переговоры о переводе на польский… Все хорошее и плохое, что можно сказать об этой книге, уже сказано серьезными людьми и приведено в конце этого издания. Удивительное совпадение: трое таких разных авторов, как Борис Гройс, Вячеслав Иванов и Григорий Ревзин, упомянули дух «веселья», исходящий от этой книги. Действительно, все пять лет работы над ней меня переполняла радость освобождения от советского, испытанная задолго до распада СССР. Описывая механизмы советской культуры, я чувствовал себя энтомологом, нанизывающим страшного жука на булавку. Я надеюсь, что эта книга окажется полезной всем тем, кто пытается понять, каким именно образом «культура два» периодически исчезает, а потом неожиданно возникает вновь.Владимир Паперный,Лос-Анджелес, 2016

От автора (2009)

В 1949 году я был убежденным сталинистом. В декабре родители сказали, что Сталину скоро исполнится 70 лет, я нарисовал картинку (см. стр. 7), изображающую мощь советского оружия, и попросил их послать ее в подарок Сталину. Недавно, роясь в семейном архиве, я обнаружил эту картинку и понял, что родители ее так и не послали. Не сомневаюсь, что, получив мой подарок, Сталин произнес бы слова из бессмертной песни Евгения Головина «тебя я назначаю помощником своим», и история России сложилась бы иначе. В 1973 году я ушел из аспирантуры Института технической эстетики, потому что в то время с выезжающих на постоянное жительство брали деньги за образование. Обучение в аспирантуре стоило особенно дорого. Я думаю, что именно это и было концом идеологии – попытка найти денежный эквивалент бесплатному образованию, одному из идеологических столпов социализма. Странно, что никому не пришло в голову брать деньги за право на труд и отдых или за бесплатное медицинское обслуживание, скажем, за пломбы в зубах, которые можно было бы выковырять и сдать на границе (их все равно пришлось потом выковыривать в Америке, но уже, увы, за большие деньги). К 1975 году я успел передумать и решил остаться. Надо было восстанавливать сожженные мосты и устраиваться на работу. В Институте теории и истории архитектуры было два человека, к кому я мог обратиться за помощью: Александр Рябушин, с которым я работал в Институте технической эстетики, и Вячеслав Глазычев, с которым я сталкивался по линии Сенежской студии дизайна. Я позвонил обоим. Оба задали один и тот же вопрос: есть ли гарантия, что я не эмигрирую в течение по крайней мере еще трех лет. Я сказал, что три года я гарантировать могу. Глазычев, который как раз набирал людей в сектор социологии, сказал, что поговорит с Рябушиным. Рябушин, заместитель директора института, сказал, что поговорит с Глазычевым. Потом оба сказали мне: «он возражал, но я его уговорил». Так я стал старшим научным сотрудником сектора социологии с огромной по тем временам зарплатой в 175 рублей в месяц. Это был один из счастливых периодов моей жизни. Слава Глазычев, человек разносторонне одаренный и обладающий при этом нечеловеческой работоспособностью, собрал вокруг себя группу талантливых трудоголиков – в нее входили Айдер Куркчи, Фатима Умерова, Саша Воронов, Аня Шукурова, Наташа Семенова, Галя Яковлева, позднее к нам присоединился Саша Раппапорт. Я радостно ухватился за предложение Глазычева заняться 1930 –1940-ми годами. Хотелось понять эпоху, на фоне которой мои родители познакомились и произвели на свет меня. Я провел около четырех лет в Ленинской библиотеке и государственном архиве (который тогда был Центральным, а сейчас стал Российским). Где-то к концу второго года, сравнивая архивные стенограммы 30-х годов с тем, что писалось в газетах в 70-е, я с некоторым ужасом обнаружил, что история повторяется, что наступает то, что я назвал для себя культурой 2. Было понятно, что никакую диссертацию на эту тему защитить невозможно. Я начал писать для себя. В 1979 году, когда текст был готов, я отдал его научному руководителю, на всякий случай написав на титульном листе «для служебного пользования». Глазычев взял рукопись домой. На следующее утро он отвел меня в дальний угол институтского коридора. Мы долго сидели молча. Потом он спросил: «уезжаешь?» И только в этот момент я понял, что никакого другого выхода мне не остается. Кандидатская диссертация выталкивала меня из страны. Лев Копелев и Раиса Орлова, друзья моих родителей по ИФЛИ, предложили мне переслать рукопись «их издателям», которыми оказались Элендея и Карл Профферы и созданный ими в Мичигане «Ардис». Я постарался вспомнить, чему меня учили в фотокружке Центрального Дома Детей Железнодорожников, и изготовил микрофильм рукописи на сверхконтрастной пленке, похищенной моей приятельницей Олей Прорвич в фотолаборатории какого-то НИИ. Микрофильм оказался настолько низкого качества, что Профферы не смогли прочесть ни одного слова, о чем я узнал только в 1981 году уже в Америке. Не сомневаясь в качестве похищенной Олей пленки, могу обвинить только уровень преподавания в ЦДДЖ. Три экземпляра рукописи, оставленные в России, (и одна вывезенная знакомыми дипломатами) продолжали жить своей жизнью. В 1980 году часть первой главы вышла в ленинградском самиздатовском журнале «37». В 1982 году Игорь Шелковский напечатал раздел «Движение – неподвижность» в журнале «А – Я» по-русски и в английском переводе Джейми Гэмбрелл. В 1983 году Александр Некрич напечатал раздел «Добро-зло» в журнале «Обозрение», выходящем под его редакций при издательстве «Русская мысль». В 1985 году, уже после смерти Карла Проффера, книга вышла целиком в издательстве «Ардис». В 1991 году в журнале «Московский наблюдатель» появилась глава «Неживое-живое» с предисловием Инны Соловьевой, это была первая легальная публикация в России. В 1996 году в «НЛО» вышло первое полное издание книги в России с предисловием Вячеслава Иванова. В 2002 году вышел английский перевод книги в издательстве Cambridge University Press с предисловием Бориса Гройса. И вот теперь, четверть века спустя – еще одно издание «НЛО». Возникает вопрос: что именно мы издаем сегодня, памятник советского искусствоведения 70-х годов или все еще действующий инструмент для анализа современной культуры? Я задал этот вопрос некоторым друзьям и коллегам в разных странах. Их ответы в конце книги. У меня самого есть надежда, что, несмотря на ветхость структуралистской методологии, какие-то элементы действующего инструмента книга сохранила. Можно ли описать происходившее за последние двадцать пять лет в терминах культур 1 и 2? Скучная культура 2 брежневской эпохи была в какой-то степени предсказана Ханной Арендт: «победа массового человека сделает его скорее похожим на скучного Молотова, чем на жестокого Сталина». Это было время бархатного террора. Если смысл сталинского террора был в принципиальной невозможности понять логику выбора жертв, что потенциально делало жертвой каждого, от дворника до маршала, то в брежневскую эпоху невинных жертв не было. Каждый нарушитель конвенции точно знал, за что его избили в подворотне, не пустили за границу или не дали защитить диссертацию. В этом смысле брежневский террор был ближе к нацистскому, и там и тут критерии были ясны каждому. В брежневскую эпоху не было борьбы с инакомыслием. Все, от диссидента до офицера КГБ, мыслили примерно одинаково, и все дружно презирали советскую власть. Борьба шла с несоблюдением протокола. Не надо было, как в сталинскую эпоху, перевоплощаться по системе Станиславского и правдоподобно бить себя в грудь. Достаточно было спокойно, даже с легкой иронической улыбкой, произнести несколько требуемых формул, чтобы получить статус лояльного гражданина. Аналогичным образом в XIX веке еврею достаточно было совершить обряд крещения, чтобы получить все привилегии гражданина Российской империи, включая право жить вне черты оседлости и занимать любой уровень в Табели о рангах. Вакханалия растекания и расползания, начавшаяся в конце 1980-х годов, содержала все элементы культуры 1, за исключением авангардного устремления в будущее. Авангард слишком прочно (хотя и не совсем справедливо) ассоциировался с большевизмом, а разговоры о будущем вызывали в памяти опостылевшее «светлое будущее». Идеальные модели для подражания находились теперь не в утопических теоретических построениях, а в конкретных историко-географических точках: в современной Америке и в эпохе Столыпина.

Разочарование в Америке наступило почти мгновенно, слишком велики были эмоциональные инвестиции советского интеллигента в эту страну. Нечто похожее произошло у Андрэ Жида в Советском Союзе в 1937 году: любовная лодка разбилась о быт. Столыпинская эпоха оказалась намного живучее. Горбачевско-ельцинский период, обладая многими чертами культуры 1, уже содержал в себе некоторые элементы культуры 2, а именно взгляд в прошлое. В конце XIX века Россия уже прошла через короткую капиталистическую фазу, в архитектуре эта фаза выразилась в эклектике и модерне. Неудивительно поэтому, что именно эклектика и модерн стали основой и лужковской архитектуры, и разбушевавшейся стихии народной фантазии подмосковных построек. Эта архитектура так же далека от постмодернизма, как хрущобы – от модернизма. Если сейчас опять наступает культура 2, то чего можно от нее ждать? Вероятность повторения «большого террора» невелика. Как отмечала Ханна Арендт, всех тех целей, которых достигает террор, можно достичь и другими средствами. Сегодня эти средства работают намного лучше террора. «Стахановское движение, – писал Андрэ Жид, – эффективное средство взбадривания трудящихся; раньше для этой цели применялся кнут». К концу брежневской эпохи все возможные «почины» практически перестали работать. В конечном счете горбачевско-ельцинский капитализм можно рассматривать как форму «взбадривания трудящихся» при сохранении, как писалось во времена НЭПа, «командных высот в руках партии». Партии больше нет, но руки остались. Я вспоминаю атмосферу неслыханного расточительства по отношению ко времени в советском учреждении брежневской эпохи. Доблестью считалось работать как можно меньше, «отписаться», например, в библиотеку и пойти в магазин или уехать на дачу. Летние отпуска, с помощью отгулов за субботники и фиктивных справок, растягивались на месяцы. Хотя я и был одним из глазычевских трудоголиков, помню выражение ужаса в глазах одной американской искусствоведки, когда я сказал ей, что отдыхал три месяца в Крыму. Ничего этого больше нет, точнее, есть социальная среда, в которой этого больше нет. Теперь не редкость встретить бывшего интеллигента с тремя мобильными телефонами в каждой руке, который вместо привычного «на работе могу вообще не появляться» скажет: «извини, страшно занят, мне сегодня еще всю ночь статью писать (или фильм снимать, или спектакль ставить)». Появилась социальная группа, где быть занятым и много работать стало почти так же престижно, как в протестантской культуре. Поскольку культура 2 всегда ставит перед собой монументальные задачи, способность и желание части населения много работать – необходимая предпосылка. Но этого мало. Нужна страсть, которая существовала в сталинскую эпоху. Ее пока нет. Если взглянуть на новую архитектуру, например на жилой дом «Патриарх» в Москве, в нем можно увидеть вроде бы все элементы сталинской высотки. Но в нем есть и кое-что лишнее, а именно интонация «стёба». Так и видишь иронически скривленные губы: «мы с ребятами посмеемся, а быдло все примет за чистую монету». Как только архитектор почувствует необходимость снова обратиться к теории Станиславского, поверить в предлагаемые обстоятельства, зажечь себя и сплавить в этом огне разнородные элементы – от Пизанской до Спасской башни, – ни для иронии, ни для логических противоречий не останется места. Возникнет новая культура 2, естественно соединяющая, говоря языком сталинской эпохи, американскую деловитость, русский революционный размах, новейшие строительные технологии и синтез архитектурных элементов всех времен и народов.

Владимир ПаперныйЛос-Анджелес, 2009 год

Предисловие

Одна из причин появления этого труда – непонятная для человека моего поколения многозначительность, с которой говорят о 30-х годах советские искусствоведы (из тех, кого в 60-е годы было принято называть прогрессивными, а сейчас не принято называть никак). «Потом, – говорят они, – в силу всем нам понятных причин, развитие советского искусства пошло по другому пути». Я много раз спрашивал у них, что это за причины, но никакого ответа не получил, хотя, судя по тем понимающим взглядам, которыми они обмениваются, какой-то сложный клубок ассоциаций вокруг слов «всем нам понятные причины» имеется. Этот клубок, как мне кажется, подразумевает некоторую силу, которую можно было бы обозначить словом «они», враждебную «правильному» и «естественному» развитию советского искусства: все шло хорошо, пришли они и все испортили. Меня в этом смысле поразили слова С. ХанМагомедова, одного из лучших знатоков советского искусства 20-х годов: «Сторонникам конструктивизма, – пишет он в своей книге о М. Гинзбурге, – в этот период было навязано соревнование в наименее разработанной этим направлением области архитектурного творчества – создании репрезентативных монументальных объемно-пространственных композиций» (Хан-Магомедов, 1972, с. 67). Кто же этот злодей, навязавший соревнование? Я вспоминаю, как другой большой знаток 20-х годов, А. Стригалев, в одном из своих устных докладов в Институте теории и истории архитектуры в Москве в 1976 г. высказал примерно такую мысль, что конструктивизм (в широком смысле) в конце 20-х годов завоевал такие прочные позиции, что если бы ему дали еще немного развиться, то все потом пошло бы иначе. Присутствовавший там С. Хан-Магомедов поддержал его, сказав, что напрасно Стригалев высказал эту мысль в такой робкой форме и напрасно Паперный накинулся на него с агрессивными вопросами, потому что мысль заслуживает внимания. Эта мысль, как и уже процитированная мысль самого С. Хан-Магомедова, безусловно заслуживает внимания, и прежде всего – своей грамматической конструкцией. «Было навязано» «дали развиться» – эти безличные и неопределенно-личные формы достаточно ясно указывают на отсутствие подразумеваемого субъекта этого «навязывания» и «недавания». Я беру на себя смелость утверждать, что те советские историки архитектуры и искусствоведы, с которыми мне приходилось беседовать, не говорят, кто такие эти «они», не потому, что все еще не решаются этого сделать, а потому, что просто не знают этого. «Всем нам понятные причины» стали для них чем-то вроде causa prima, без которой их модель мира не смогла бы завертеться. Западным наблюдателям гораздо легче – те вместо слова «они» без колебаний ставят «ЦК ВКП(б)», или «Сталин», или, на худой конец, «политические силы», и все получается вроде бы убедительно. «Русским архитекторам, столь много обещавшим в 20-х годах, – писал в 1949 г. Питер Блейк, – ЦК ВКП(б) приказал вернуться к классическим образцам» (Blake, с. 127). Спустя четверть века аналогичную мысль высказывает Джон Файзер: «Циклические изменения эстетических предпочтений были остановлены политической силой»[1] (Fizer, с. 334). Более поздний пример высказывания подобного рода находим в книге Джона Уиллета: «За внешне безобидными и невнятно сформулированными принципами социалистического реализма лежат взгляды самого Сталина» (Willet, с. 219). Есть, однако, подозрительное сходство между этими рассуждениями и той моделью ситуации, которая повторяется во всех советских официальных документах: «ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города… ЦК ВКП(б) и СНК СССР отвергают также предложения о сломке существующего города…» (О генеральном, с. 535); или: «Обком ВКП(б) неудовлетворительно руководил работой писателей и деятелей искусств» (ОПСП, с. 327); или: «Партия и государство будут и в дальнейшем воспитывать в народе хорошие вкусы» (О кинофильме, с. 576). Схема, как видим, одна и та же – деятели искусств выполняют указания, только в советских документах она излагается с положительным знаком, а у усвоивших ее западных наблюдателей – с отрицательным. Надо признаться, что ложная многозначительность советских искусствоведов все-таки несколько привлекательнее, чем заимствованный схематизм западных, в научном же отношении и то и другое оставляет слишком много неясного. Советская искусствоведческая мистика вообще не предполагает рациональных объяснений (все остается на уровне обмена понимающими взглядами и возникающего при этом чувства общности), но процитированных здесь западных авторов хотелось бы спросить: если естественное течение эстетического процесса было нарушено политическим вмешательством, то почему это было встречено большинством архитекторов с таким ликованием: «Рухнули плотины, созданные канонами и догмами» (АС, 1939, 12, с. 28), – и если смысл произошедшего переворота заключался в том, что, как заметил Виктор Веснин, стало «все разрешено» (Уроки, с. 6), то о каких классических образцах может идти речь? Одна из наиболее ранних (и не утерявших до сих пор своего значения) попыток интерпретации феномена советской архитектуры 30 – 40-х годов содержалась в книге Хельмута Леман-Хаупта «Искусство в условиях диктатуры» (Lehman-Haupt). Основная идея книги заключалась в следующем. В России и в Германии в 30-х годах возникли одинаковые тоталитарные общества. Функции искусства в таком обществе – «служить средством полного растворения индивида» (с. 236), а так называемое современное искусство для этой цели не подходит, так как оно, по мнению автора, «мощный символ антитоталитарных устремлений» (с. 243). Искусства обоих государств очень похожи, и хотя «при поверхностном взгляде может показаться, что есть некоторая разница как между позитивными, так и между негативными частями программ нацистской Германии и Советской России… в сущности же истинным содержанием борьбы была (и остается) борьба тоталитарного общества против индивида» (с. 231). Для доказательства сходства двух искусств Х. Леман-Хаупт приводит любопытный пример. В ноябре 1947 г. в Доме советской культуры в Берлине выступал советский полковник А. Дымшиц. Его доклад назывался «Советское искусство и его отношение к буржуазному искусству». Немецкие художники, прослушав доклад, сказали: «Точно как при нацистах – от идей до выражений» (с. 201). К этому можно было бы добавить, что точно такую же реакцию испытали советские люди, столкнувшиеся с нацистской культурой. На этом провоцирующем сходстве в советском искусстве 60-х годов часто строились аллюзии и иносказания: говорилось «о них», а зритель или читатель понимал, что речь идет «о нас». На этом приеме построен фильм М. Ромма по сценарию М. Туровской и Ю. Ханютина «Обыкновенный фашизм» (1965), на нем построен рассказ Ф. Искандера «Летним днем» (НМ, 1969, 5). Не будем, однако, чересчур доверять той легкости, с которой возникают аллюзии и иносказания; она в конце концов объясняется наличием некоторой общей установки у автора и зрителя, а в этой ситуации автор может говорить о чем угодно, зритель безошибочно разгадает, что автор говорит «о них» только из цензурных соображений, на самом деле речь идет «о нас». Принципиально иной подход к феномену советской архитектуры 30 – 40-х годов содержался в книге Адольфа Макса Фогта «Русская и французская революционная архитектура» (Vogt)[2], где автор показывал, что изменения в советской архитектуре на рубеже 20-х и 30-х годов сходны с аналогичными изменениями в архитектуре Великой французской революции. Сходство архитектурных процессов, по мнению Фогта, основано на близости лежащих за ними социально-политических изменений, в обоих случаях имеет место одна и та же схема:

Х. Леман-Хаупт исходил из того, что в двадцатом веке возникло явление, не имеющее никаких аналогий в прошлом, явление, которое одинаково проявилось в разных географических пунктах. Проводимые Леманом-Хауптом аналогии следовало бы назвать синхронными (или географическими). Аналогии А. Фогта можно было бы назвать социальными: он предполагает, что некоторые социально-политические структуры могут существовать в разных временах и разных пространствах и вызывать сходные явления в сфере пространственного мышления. Этот взгляд близок марксистской традиции. На мой взгляд, ни один из названных здесь подходов не позволяет схватить специфику того сложного и противоречивого явления, которое называют «сталинской архитектурой». То общее, что Леман-Хаупт выделил в искусстве гитлеровской Германии и сталинской России, сводилось, в конце концов, к борьбе государственного аппарата с индивидом, но нет никаких оснований утверждать, что такой борьбы не было, скажем, в Древнем Риме. Что же касается утверждения Лемана-Хаупта, что «современное искусство – мощный символ антитоталитарных устремлений», то оно абсолютно неприменимо к русскому авангарду. Манифест коммунистов-футуристов, например, прямо предполагал «отбросить все демократические иллюзии» и подчинить культуру «новой идеологии» (ИК, 1919, 8, с. 3). Художники требовали власти, ибо «сейчас нет и не может быть иной художественной власти, кроме власти меньшинства» (ИК, 1919, 6). Они мечтали – по аналогии с разгоном Учредительного собрания – разогнать сложившуюся в искусстве «учредилку с представителями умерших и живых шахов персидских» (Малевич /в/). Любовь нового искусства к власти и властям отмечалась неоднократно. В. Ховин с раздражением писал об «испуганнольстивом тоне» московских футуристов и об «обаянии власти», которому они поддались (Jangfeldt, с. 27). Борис Пастернак порвал с ЛЕФом, поскольку «ЛЕФ удручал и отталкивал… своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйству с официальным мандатом на буйство в руках» (Катанян, 1976, с. 509). Что же касается «растворения индивида», о котором писал Леман-Хаупт, то и тут русский авангард вполне подошел бы любому диктатору – можно привести сколько угодно примеров, начиная с антииндивидуалистических высказываний К. Малевича («всякое внутреннее, всякое индивидуальное и «я понял» не имеют места» – Малевич /б/, с. 2) и кончая коллективными спальнями В. Кузьмина и сонным павильоном К. Мельникова, о которых речь пойдет дальше. Схема, лежащая в основе превосходной книги Фогта, тоже носит слишком общий характер, чтобы уловить специфику сталинской архитектуры. Строго говоря, Фогт и не стремился к этому, но он тем не менее касается некоторых произведений этой эпохи, и тут возникают неточности. Стараясь доказать, что архитектурное развитие и в эпоху Великой французской революции и в советскую довоенную эпоху закончилось классическими колоннадами, Фогт в качестве типичного примера советской архитектуры 30-х годов приводит дом И. Жолтовского на Моховой улице. Но внимательное изучение этой эпохи показывает, что неоклассицизм (и в частности дом Жолтовского) никогда не был по-настоящему канонизирован, и наиболее близким духу культуры был все-таки стиль Б. Иофана (а не И. Жолтовского или Л. Руднева)[3], а у Иофана классических колоннад нет. Такие важные для советской архитектуры 30-х годов сооружения, как метро и ВСХВ, в основную схему Фогта (Vogt, с.82 – 83), по существу, не укладываются. В центре внимания А. – М. Фогта находится европейский классицизм, сама сталинская архитектура интересует его лишь постольку, поскольку в ней удается найти отголоски этого классицизма. Эти отголоски находятся довольно легко. Но исследователь готики с такой же легкостью нашел бы в этой архитектуре готические мотивы, специалист по зодчеству Вавилона нашел бы в ней черты сходства с зиккуратами, а знаток американских небоскребов увидел бы в высотных домах лишь неудачное подражание небоскребам начала XX века и т. д. Действительно, в здании МГУ можно найти едва ли не все существовавшие архитектурные мотивы и строительные приемы. Но как только в центре внимания исследователя оказывается сама сталинская архитектура, он уже не вправе ограничиваться констатацией тех или иных заимствований или отголосков европейских стилей, ему, скорее, следует обратить внимание на способ их соединения. В русской культуре всегда чрезвычайно значимой была процедура заимствования. Начиная с X века, когда перед Владимиром Святым встала проблема выбора религии, и кончая принятием марксизма в 1917 г. заимствуются идеологии; заимствуются производственно-экономические структуры, например, фабричное производство при Петре Великом или дизайн при Хрущеве; заимствуются художественные стили (классицизм при Екатерине II), социальные институты (суд присяжных при Александре II) и многое другое. Ответ на такой вопрос, как, скажем, «является ли русским русский коммунизм?», следует, на мой взгляд, искать там же, где и ответ на вопрос: «какая связь между “нарышкинским барокко” и итальянским барокко XVII века?». Мне кажется, что для понимания русской культуры любого ее периода важнее иметь в виду характер трансформации заимствуемой идеологии (организации, стиля), чем саму эту идеологию. Утверждать, что в 1917 г. начался бунт язычества против христианства, можно было бы лишь в том случае, если бы культура до 1917 г. носила ярко выраженный христианский характер, а это опровергается, во-первых, необыкновенной устойчивостью народного «двоеверия» (Аничков, с. 122; Зеленин, с. 13), во-вторых, той легкостью, с которой разрушались в советской культуре институты христианства. Действительно, в советской культуре можно обнаружить элементы и христианства, и язычества, и марксизма, и империализма, но если для исследователя религии, социолога и политолога эти элементы и были бы объектами исследования, то исследователь советской культуры вправе сосредоточиться на собственном предмете: на той мозаике, которая складывается из всех этих обломков. Формально эта работа носит искусствоведческий характер, поскольку основным объектом анализа служит архитектура, но при этом архитектура здесь растворена в культуре в значительно большей степени, чем это было принято, скажем, в венской школе искусствоведения. Мы будем исходить из предположения, что изменения, происходящие в архитектуре, и изменения, происходящие в других искусствах, в экономике, в образе жизни, типах социальной организации, в газетной лексике и т. п., подчиняются некоторым общим закономерностям. Примем в качестве допущения, что не отдельные архитекторы, критики, чиновники и вожди своими усилиями поворачивали архитектуру (литературу, кино) в ту или иную сторону, а напротив, что это движение в ту или иную сторону первично по отношению к усилиям отдельных людей, что существует нечто, что совершает это движение, вовлекая в него отдельных людей, «играя, – как сказал Арнольд Хаузер, – их побуждениями и интересами и давая им при этом ощущение свободы» (Hauser, с. 120), – и это нечто мы будем называть культурой. Еще сравнительно недавно вопрос Г. Вельфлина – какая связь между готикой и схоластикой (Wölfflin, с. 75) – казался чисто риторическим. «Смешно, в самом деле, видеть в готике какую-то исключительную связь с феодальным строем и схоластикой», – повторял вслед за Вельфлином в 1912 г. известный русский историк искусств (Грабарь, 3, с. 174). Действительно, рассматривая только готику и только схоластику – архитектурный стиль и философскую школу, – эту связь увидеть невозможно. Но стоило Э. Панофскому в знаменитой книге «Готическая архитектура и схоластика» ввести третий элемент – стиль мышления – как связь обнаружилась. Панофскому удалось ответить и на другой казавшийся риторическим вопрос Вельфлина: «Где именно пролегает путь, ведущий из кельи схоласта к студии архитектора?» (Wofflin, с. 76). Этот путь оказался лежащим через монополию на образование, то есть через особую форму социальной организации, благодаря которой стиль мышления транслировался из философии в архитектуру. Философия и Архитектура оказались у Панофского в отношении «первичной и вторичной духовных форм» (Hauser, с. 261), что, как отмечал сам Панофский, справедливо лишь в конкретном пространственновременном континууме: между 1130 и 1270 годами и в 100-мильной зоне вокруг Парижа (Panofsky, с. 22). Но даже и с этими ограничениями «лидерство» философии было поставлено критиками Панофского под сомнение (Hauser, с. 261). Если же мы попытаемся перенести схему Панофского в пространственно-временной континуум, ограниченный, скажем, территорией Московского государства при Иване III и временем от того же Ивана III до наших дней, мы столкнемся с тем, что поиски «первичной духовной формы», вырабатывающей некоторый универсальный modus operandi и транслирующей его затем на все уровни культуры (в частности, на уровень эстетики), окажутся здесь достаточно затрудненными. В этом континууме эстетическое и внеэстетическое не связаны причинно-следственными связями, не протекают параллельно, не существуют независимо, но скорее вообще не отделены друг от друга. Искусство здесь слишком жизненно, а жизнь слишком искусственна, поэтому применяемый в этой работе метод заключается, грубо говоря, в применении бинарных оппозиций вроде тех, которые Вельфлин изобрел для описания стиля, ко всей культуре. Совокупность всех примененных здесь бинарных оппозиций должна дать в итоге главную оппозицию: культура 1 – культура 2. Что же такое культура 1 и культура 2? Прежде всего, необходимо отметить, что ни культуры 1, ни культуры 2 не существует в действительности, они изобретены автором. Эта оговорка может показаться трюизмом, поскольку всякий понятийный аппарат лишь накладывается на объект исследования, а не находится в нем. Я тем не менее делаю эту оговорку во избежание многих недоразумений. Дело в том, что понятие культуры 1 конструируется здесь главным образом на материале 1920-х годов, а понятие культуры 2 – на материале 1930 – 50-х годов, и в какой-то момент у читателя может возникнуть впечатление, что культура 2 – это и есть то, что на самом деле происходило между 1932 и 1954 годами. Культура 2 (как и культура 1) – это искусственная конструкция, поэтому я заранее отвергаю все возражения типа: «В 1930-е годы происходило еще и другое». В 1930 – 40-е годы действительно происходило много такого, чего нет в понятии культуры 2. Более того, я уверен, что 1920-е и 1930-е годы отнюдь не были в действительности так противоположны друг другу, как это может показаться, если отождествить культуру 1 – с 20-ми годами, а культуру 2 – с 30 – 50-ми. Культура 2 – это модель, с помощью которой описываются и определенным образом упорядочиваются некоторые события, имевшие место между 1932 и 1954 годами. Но это еще не все. Оппозиция «культура 1 – культура 2» представляется достаточно удобной для описания событий, происходивших в том же самом пространстве, но в другие времена. В этой работе высказывается предположение, что некоторую часть событий русской истории (и среди них события, связанные с изменениями пространственных представлений) можно описать в терминах поочередного преобладания культур 1 и 2. Именно потому, что я хочу увидеть единую нить, проходящую сквозь все времена, в сфере моего внимания будет находиться главным образом территория Московского государства времени примерно Ивана III, и прежде всего Москва (в разделе «Равномерное – иерархическое» будет показано, что Москва в известном смысле равна территории всего государства). Территории, колонизированные в более поздние времена, не рассматриваются, поскольку они имеют свои собственные традиции и там картина значительно сложнее. Идея циклических процессов в русской истории не нова. Уже В. Ключевский говорил о чередовании распространения населения в пространстве и его остановок: «Ряд этих периодов – это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине…» (Ключевский, 1, с. 32). Правда, Ключевский имел в виду циклы с периодом в несколько веков, а нас будут интересовать значительно более мелкие циклы. Попытка построить трехфазную циклическую модель русской политической истории содержалась в неопубликованной (насколько мне известно) работе А. Янова (мне довелось познакомиться с этой работой в машинописной копии, где не было титульного листа, поэтому я не знаю названия работы)[4]. Но, пожалуй, в наиболее ярком виде идея чередования разбегания населения по стране и усилий правительства по его прикреплению содержится в многочисленных, но тоже не опубликованных работах А. Куркчи. Он, пожалуй, единственный из тех, кто занимался циклическими процессами русской истории, связывал эти циклические процессы с изменениями пространственных представлений. Правда, его интересовал скорее масштаб не отдельного архитектурного сооружения, а расселения по территории всей страны, тем не менее некоторые замечания Куркчи о периодических изменениях строительной деятельности власти оказались для меня чрезвычайно плодотворными. Совершенно очевидно, что никакой исторический процесс не может быть изображен в виде простой синусоиды, в нем всегда можно выделить бесконечное количество осей, и по всем этим осям будут происходить изменения, описываемые самыми разнообразными кривыми. Если мы возьмем историю русской архитектуры, то в ней, очевидно, можно было бы выделить такие процессы: секуляризация строительства, появление профессиональной архитектурной деятельности, заимствование стилей и технических приемов, появление социальных групп, способных быть заказчиками и т. п., – и на временной шкале эти процессы могут занимать отрезки от нескольких веков до нескольких лет. Ни один из этих процессов здесь не рассматривается. Одна из задач этой работы – попытаться проследить происходящий за всем этим, на некоторой глубине, циклический процесс: ритмическое чередование культур 1 и 2, растекания и затвердевания, разбегания населения по стране и попыток правительства остановить его с помощью архитектуры, или, воспользовавшись выражением русского историка, поочередного преобладания «привычки к расходке в народонаселении» и «стремления правительства ловить, усаживать и прикреплять» (Соловьев, 7, с. 46). Культуре 1 свойственно то, что здесь названо горизонтальностью. Это значит, что ценности периферии становятся выше ценностей центра. И сознание людей, и сами эти люди устремляются в горизонтальном направлении, от центра. На этой фазе власть не занята архитектурой или занята ею в минимальной степени. Архитекторы (в те времена, когда уже появляются профессиональные архитекторы) предоставлены сами себе и генерируют идеи, которые почти никогда не удается воплотить. Культура 2 характеризуется перемещением ценностей в центр. Общество застывает и кристаллизуется. Власть начинает интересоваться архитектурой – и как практическим средством прикрепления населения, и как пространственным выражением новой центростремительной системы ценностей. Архитектура становится симметричной. Моя основная гипотеза состоит из двух утверждений. Первое: все процессы, происходившие в советской архитектуре на рубеже 20-х и 30-х годов, можно рассматривать как выражение более общих культурных процессов, главным из которых следует считать победу культуры 2 над культурой 1. Второе: некоторые процессы русской истории, в частности истории русской архитектуры, носят циклический характер, и их можно описать в терминах чередования культур 1 и 2. Читатель заметит, что основное внимание уделено здесь первому утверждению, второе же намечено лишь пунктиром. Если мою уверенность в модели «культура 1 – культура 2» принять за 100 процентов, то моя уверенность в применимости этой модели ко всей истории русского искусства выразилась бы примерно в 60 процентах. Строго говоря, второе утверждение требует еще многих исследований. 1932 год (Постановление о перестройке художественных организаций от 23 апреля) и 1954 год (Всесоюзное совещание строителей в ноябре-декабре) нельзя, разумеется, считать началом и концом культуры 2. Между культурами есть некоторая временна́я граница, но это не значит, что эту границу можно изобразить на временной шкале одной точкой, скорее это отрезок, на протяжении которого две культуры сосуществуют, конфликтуют, пока в конце концов одна не поглощает (или, точнее, пожирает) другую. Этот отрезок сосуществования и конфликта как раз наиболее интересен для исследователя, поскольку в этот момент обе культуры, занятые борьбой за существование, проговариваются о многом таком, о чем в более спокойные времена предпочли бы молчать. Для начала возьмем отрезок между 1932 и 1934 годами, когда одни и те же объекты – результаты конкурса на проект Дворца Советов, дом И. Жолтовского на Моховой улице, гостиница Моссовета в Охотном ряду – вызывали не просто разную, но несовместимую реакцию у представителей двух культур, так что могло показаться, что речь идет о разных объектах, но поскольку объекты были все-таки одними и теми же, приходится предположить, что разговор велся на двух разных языках. Это был разговор двух культур, абсолютно не понимающих друг друга, употребляющих часто одни и те же слова, но наполняющих их совершенно разным смыслом, разговор, заставляющий современного исследователя вспомнить о беккетовском «В ожидании Годо». Этот абсурдный диалог, начавшийся в 30-е годы, тянется уже столько, что пора бы, кажется, уже появиться Годо и внести некоторую ясность. Сознавая всю свою непригодность для этой роли, автор, за неимением лучших исполнителей, вынужден взять ее на себя.

Материалы

Материалы, использованные в этом исследовании, можно разделить на три группы. Первая группа – это материалы, касающиеся истории советской архитектуры, прежде всего журналы «Современная архитектура», «Советская архитектура» и «Архитектура СССР», которые были прочитаны мной подряд, с первого по последний номер (с незначительными пропусками, вызванными отсутствием нескольких номеров АС в библиотеке, которой я пользовался). Вся остальная архитектурная периодика (см. Сокращения) и отдельные монографии (см. Библиографию) использовались выборочно. Кроме того, выборочно использовались: архив Союза архитекторов, хранящийся в ЦГАЛИ, фототека Музея архитектуры им. А. В. Щусева, отдельные материалы из частных архивов, а также различные устные предания и легенды, существующие в архитектурных кругах. Наконец, привлекались некоторые материалы, касающиеся других искусств, – театра, кино, живописи, литературы. Вторую группу материалов составляют документы, фиксирующие деятельность государственной власти, это прежде всего собрания советских законов и постановлений (СУ, СЗ, СП), которые (тоже с незначительными пропусками) были прочитаны подряд. Кроме того, выборочно использовалась периодика и некоторые специальные политологические исследования. Наконец, третью группу составляют материалы, относящиеся к русской истории (в частности, к истории архитектуры) до 1917 года. Это, во-первых, Полное собрание законов Российской империи, из которого были просмотрены подряд первые восемь томов, во-вторых, различные сочинения непосредственно по русской истории (Соловьев, Ключевский, Милюков, Pipes и др.) и, наконец, работы по истории русской архитектуры: пятитомная история русского искусства И. Грабаря (1910 –1915), тринадцатитомная история русского искусства (1954 – 1965) и некоторые специальные исследования. То смысловое поле, которое возникало при параллельном анализе материалов двух первых групп, послужило каркасом для построения дихотомической модели «культура 1 – культура 2». То смысловое поле, которое возникало при сопоставлении материалов двух первых групп с материалами третьей группы, послужило основой для размышлений о единой культурной традиции чередования культур 1 и 2.Acknowledgements

Эта работа не могла бы быть выполнена без постоянной помощи Е. А. Компанеец, которая каждый раз, когда другие научные (или ненаучные) интересы отвлекали меня от этого труда, настойчиво убеждала вернуться к нему и довести его до конца. Я глубоко признателен А. В. Рябушину, заместителю директора Института теории и истории архитектуры, фактически финансировавшего эту работу. Работа не могла бы появиться и без многочисленных бесед, которые мне довелось вести на протяжении четырех лет с В. Л. Глазычевым. В 1975 г. он привлек меня к изучению социальных аспектов Генерального плана реконструкции Москвы 1935 г., и с тех пор я считаю его своим научным руководителем. Я очень многим обязан также А. И. Куркчи. Не говоря уже о том, что его теория расселения на территории России была исходным пунктом многих моих размышлений, А. Куркчи взял на себя труд внимательнейшим образом прочесть черновик рукописи. Те несколько мелко исписанных страниц с его замечаниями, пожеланиями и возражениями, которые он мне вручил, представляют собой, на мой взгляд, самостоятельное и очень ценное научное исследование. Понятно, что я смог учесть лишь незначительную часть замечаний А. Куркчи. Наконец, я не могу не высказать восхищения той благородной позицией, которую занял по отношению ко мне С. О. Хан-Магомедов. Категорически возражая против моих взглядов на историю советской архитектуры, он тем не менее щедро делился со мной своими уникальными фактическими знаниями, надеясь тем самым направить меня на верный (с его точки зрения) путь. С сожалением отмечаю, что мое обращение в его школу так и не состоялось, и все сообщенные С. Хан-Магомедовым факты работают у меня скорее против его концепции 20-х годов. Я, таким образом, сыграл роль своего рода «пятой колонны» в его лагере. Считаю своим приятным долгом выразить свою благодарность А. С. Берзер, Е. А. Борисовой, А. А. Воронову, В. В. Иванову, Н. В. Котрелеву, Г. С. Лебедевой, А. Г. Раппапорту, Е. О. Смирновой, В. С. Собкину, И. Н. Соловьевой, А. А. Стригалеву, М. И. Туровской, Ф. Ф. Умеровой, Т. Ф. Чудотворцевой, В. В. Шитовой и Г. Н. Яковлевой, которые ознакомились с некоторыми идеями этой работы, сделали ряд глубоких замечаний. Я очень благодарен сотруднице музея Соломона Гугенхейма Маргит Роуэлл, которая регулярно снабжала меня необходимой литературой. Ценные материалы получены мною также от Гейл Харрисон (Нью-Йорк) и Н. Виноградской (Москва). Не могу не поблагодарить Л. В. Кучинского, оказавшего мне техническую помощь при выполнении фоторабот, сотрудников Научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева и, наконец, работников Центрального государственного архива литературы и искусства, которые не показали мне именно тех материалов, которые мне были нужнее всего, и тем помогли избавить работу от перегруженности фактами.В. ПаперныйМосква, 1979

Владимир Паперный Культура Два

– Считаете ли Вы себя продолжателем дела Петра Великого? – Ни в коем роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна.Сталин в разговоре с Эмилем Людвигом

И мальчик увидел, как навозный след появился сначала на пороге, а потом на светлом ковре, его печатала с неукоснительностью машины хромая нога отца.Уильям Фолкнер«Поджигатель»

Введение

Чарльз Дженкс назвал взрывы, прозвучавшие 15 июля 1972 г. в Сент-Луисе, «концом современной архитектуры» (Jencks, с. 9). Взрывы, звучавшие в ноябре 1934 г. в Москве, тоже знаменовали собой конец эпохи. Разница между этими взрывами, однако, принципиальна: в Сент-Луисе был взорван квартал Прут-Айго, построенный по всем канонам «современной архитектуры» и оказавшийся непригодным для жизни, – эпоха «постмодернизма» уничтожала сооружение предыдущей эпохи, не удовлетворяющее новым требованиям. В Москве же новая культура уничтожала как раз то, что, как мы потом убедимся, было ей наиболее созвучно: стену Китай-города, Сухареву башню, Иверские ворота. Отвергаемые же сооружения культуры 1, несмотря на всю враждебность к ним новой культуры, не уничтожались, они всего лишь заново декорировались. Новая культура утверждала себя необычно: уничтожая родственное и украшая враждебное. Интересно, что снос одинаково радостно воспринимался представителями обеих культур: и та и другая видели в этом наконец-то возникшее пространство деятельности. Особенно радовала сама мгновенность и глобальность перемен. «Незабываема была ночь – канун 7 ноября, – писал будущий лауреат Сталинской премии писатель Лев Никулин. – На глазах исчезала стена, отделяющая Китай-город от города Москвы. Исчезал безобразный выступ старого грузного дома на Моховой улице… мусор стройки, кирпичный и железный лом, стены и углы домов рушились и исчезали, как исчезают театральные декорации. На мостовых и тротуарах стоял изумленный прохожий… Он видел, как исчезала стена, которую он помнил с детства… Это были чудесные московские ночи» (Никулин, с. 190). Ф. Толстоевский – псевдоним, под которым скрывались Ильф и Петров, писатели, принадлежавшие скорее культуре 1, – описывал происходящий в Москве снос с тем же радостным изумлением: «Исчез памятник Минину и Пожарскому, который воздвигла им благодарная Россия… А Иверской не могло быть по той причине, что раньше она была прислонена к воротам, а ворот-то не существовало. Их снесли. Ничего не было… Он думал, что знает Москву, но он знал не ту Москву» (Ильф и Петров, 3, с. 133). Еще определеннее то же чувство описывал некогда популярный, а сейчас забытый писатель Сергей Колдунов: «Как человек, внезапно вырвавшийся из темноты на яркое солнце, инженер стоял на углу бывшей Тверской, мешая прохожим, и смотрел в сторону Манежной площади. Это был широкий вздох улицы, стремительный жест силы и освобождения. Недавно теснившаяся тут кирпичная мелочь была снесена одним дуновением. Огромный простор открывался глазу» (Колдунов, с. 8) Разумеется, эта бурная радость по поводу высвобождающегося пространства деятельности не была столь единодушной, находились люди, воспринимавшие происходящий снос трагически, но их голоса были почти неразличимы в стройном хоре двух культур, певших в данный момент в унисон. Эти голоса представлялись настолько незначительными, что архитектор Л. Перчик в декабре 1934 г. решил разделаться с ними одной фразой: «И если мы теперь еще слышим иногда робкие голоса о слишком жестоких хирургических приемах реконструкции столицы, то нас подобные заявления только смешат, так как никто не назовет ни одного сооружения в Москве из снесенных, которое следовало бы оставить, но зато можно назвать еще десятки неснесенных сооружений, которые следовало бы снести» (Перчик, 1934 /б/, с. 2). Странная логика: «слышим робкие голоса», но при этом «никто не назовет ни одного сооружения», о чем же тогда голоса? Но сама странность этой логики показывает, до какой степени были робкими голоса, рассмешившие Перчика. Их робость объясняется тем, что они, видимо, были чуждыми и культуре 1, и культуре 2. Когда в 1937 г. на первом съезде архитекторов выступал Н. Булганин, бывший тогда председателем Московского Совета, его слова о том, что кому-то когда-то снос казался неправильным, смешат уже всю аудиторию: «Когда мы ломали Иверскую часовню, многие говорили: “Хуже будет”. Сломали – лучше стало. На Садовом кольце вырубили деревья, стало лучше, товарищи. (Смех, аплодисменты)» (Булганин, с. 15). Никаких робких голосов по поводу сноса ни в журнальной публикации, ни в архивной стенограмме не зафиксировано. Итак, обе культуры, не согласные друг с другом, как мы дальше убедимся, практически ни в чем, в какой-то момент оказались удивительно согласными и созвучными: обе хотели сноса. Но это согласие было, во-первых, крайне недолгим и, во-вторых, полностью иллюзорным. И как только речь зашла о том, зачем нужен снос и что должно быть выстроено на месте снесенного, все мгновенно распалось надвое, и голос каждой культуры с точки зрения другой казался уже «сумбуром вместо музыки»[5]. 18 июля 1931 г. в «Известиях» были опубликованы условия конкурса на проект Дворца Советов. Осенью 160 проектов, из них 24 из-за границы, были выставлены в Музее изящных искусств (построенном некогда Р. Клейном), среди завешенных чехлами скульптурных слепков (собранных некогда И. Цветаевым), вместо поспешно убранного из музея татлинского «Летатлина». 28 февраля 1932 г. первые премии были присуждены Б. Иофану, И. Жолтовскому и американцу Г. Гамильтону (Об организации). 10 мая 1933 г. проект Иофана был «принят за основу» (О проекте), хотя многим архитекторам тогда казалось, что победа Иофана, «придворного архитектора», чья мастерская находилась ни более ни менее как в Кремле, была предопределена заранее. Тем не менее 4 июня для составления окончательного проекта к Б. Иофану добавили академика В. Щуко и профессора В. Гельфрейха, и в феврале 1934 г. они представили окончательный проект (Эскизный), хотя в полном смысле окончательным его назвать нельзя, он продолжал видоизменяться. Реакция двух культур на результаты уже самых первых этапов конкурса была резко полярной. Редакция «Советской архитектуры», своего рода Ноева ковчега, куда после закрытия «СА» собрали все враждующие группировки, поместила свой коллективный протест против некоторых проектов, в частности против проекта Б. Иофана (1931, 3, вторая страница обложки). Бывший член АРУ Д. Фридман, выступая в 1932 г. на совещании «руководящих органов и актива архитектурных объединений» – на том самом совещании, на котором создавался Союз архитекторов, – высказался о премированных проектах тоже достаточно определенно: «…вырисовывается наш старый враг, имеются голоса, что, может быть, попробовать классики и тогда мы сумеем создать дворец именно как дворец, создать именно некий такой образ дворца нового колоссального мощного государства. Вот такие голоса раздаются, и нам нужно выступить против этих тенденций» (Совещание, л. 200 об.). Д. Фридман увидел в проектах своего старого врага – классику, – поскольку запал борьбы с классикой у многих был еще слишком силен. Но вот реакция Виктора Веснина точнее: «Это явление, по-моему, очень опасное и, может быть, более опасное, чем ретроспективизм» (Уроки, с. 6). Тревогу, звучащую в словах Веснина, полностью разделяют заграничные представители «современной архитектуры». «Нелегко согласиться, – писал Ле Корбюзье Александру Веснину, – с тем, что будет построена вещь столь необыкновенная (несуразная, несообразная, из ряда вон выходящая), как та, которой сейчас полны журналы» (Le Corbusier, 1934). 1. К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. 1832 – 1883. Открытка XIX века.

1. К. А. Тон. Храм Христа Спасителя. 1832 – 1883. Открытка XIX века.

2. А. Кастнер, О. Стонаров. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (СоА, 1932, 2 – 3, с. 18).

2. А. Кастнер, О. Стонаров. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (СоА, 1932, 2 – 3, с. 18).

3. Разборка храма. 1934(?). Частный архив.

3. Разборка храма. 1934(?). Частный архив.

4. Ле Корбюзье. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., «Прогресс», 1970, с. 115).

4. Ле Корбюзье. Конкурсный проект Дворца Советов. 1931. (Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., «Прогресс», 1970, с. 115).

5. Б. М. Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов. 1933. (Архив В. А. Гельдфельда).

5. Б. М. Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов. 1933. (Архив В. А. Гельдфельда).

6. Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Проект Дворца Советов. Макет. (МА).

6. Б. М. Иофан, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх. Проект Дворца Советов. Макет. (МА).

7. Кадр из документального фильма «Песня молодости» о параде на Красной площади 24 июля 1938 г. (ИКи, 1938, 9, с. 35).

7. Кадр из документального фильма «Песня молодости» о параде на Красной площади 24 июля 1938 г. (ИКи, 1938, 9, с. 35).

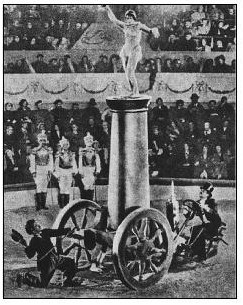

8. Кадр из кинофильма «Цирк». 1936. (Фролов И. Григорий Александров. М., «Искусство», 1976, стр. не ук.)

8. Кадр из кинофильма «Цирк». 1936. (Фролов И. Григорий Александров. М., «Искусство», 1976, стр. не ук.)

9. Изготовление макета Дворца Советов. (Архив С. А. Гельдфельда). Композиционные принципы, выработанные при проектировании Дворца Советов, транслировались затем культурой в другие области.

9. Изготовление макета Дворца Советов. (Архив С. А. Гельдфельда). Композиционные принципы, выработанные при проектировании Дворца Советов, транслировались затем культурой в другие области.

10. Художник С. Горелов. Руководители партии и правительства рассматривают макет Дворца Советов в Музее изобразительных искусств. 1937. (Атаров, с. 42 – 43).

10. Художник С. Горелов. Руководители партии и правительства рассматривают макет Дворца Советов в Музее изобразительных искусств. 1937. (Атаров, с. 42 – 43).

11. 2-я архитектурно-планировочная мастерская. Аллея Дворца Советов. 1936. (МА, 11, 1596).

Симметрии этого планировочного решения не увидит ни один земной человек. Его могут увидеть только члены правительства, для которых и изготавливались макеты и перспективы. Можно также предположить, что культура верит, что эту симметрию увидит статуя, венчающая Дворец Советов.

11. 2-я архитектурно-планировочная мастерская. Аллея Дворца Советов. 1936. (МА, 11, 1596).

Симметрии этого планировочного решения не увидит ни один земной человек. Его могут увидеть только члены правительства, для которых и изготавливались макеты и перспективы. Можно также предположить, что культура верит, что эту симметрию увидит статуя, венчающая Дворец Советов.

12. Монтаж каркаса Дворца Советов. 1939. (Атаров, с. 80 – 81).

12. Монтаж каркаса Дворца Советов. 1939. (Атаров, с. 80 – 81).

13. В новой культуре 1, сложившейся в 60-е годы, вместо «самого высокого сооружения в мире» появляется впадина бассейна. Культура как бы выворачивается наизнанку. (МА., 11, 25176).

13. В новой культуре 1, сложившейся в 60-е годы, вместо «самого высокого сооружения в мире» появляется впадина бассейна. Культура как бы выворачивается наизнанку. (МА., 11, 25176).

Я не знаю, принадлежит ли этот перебор синонимов самому Корбюзье, пытающемуся найти подходящее слово для описания ни на что не похожего проекта, или неизвестному переводчику письма, не знающему, как перевести непривычно употребленное слово, но в любом случае ясно одно: проект Дворца Советов не кажется Корбюзье чем-то уже знакомым (например, классикой, к которой он относился скорее с уважением), а производит впечатление «удара грома среди ясного неба», вызывая «невыразимое удивление, большую печаль, горечь и упадок духа» (Le Corbusier, 1932). Альфред Кастнер, американский архитектор, получивший первую премию за проект театра в Харькове и одну из вторых за проект Дворца Советов, отказался участвовать в конкурсе на памятник Ленину в Ленинграде (хотя его проект был уже почти готов), как только прочел официальные комментарии к результатам конкурса на Дворец Советов, поскольку, по его словам, «честное соревнование теперь невозможно» (Kastner, 1932). Ф. Л. Райт, выступая на первом съезде советских архитекторов, увидел «фальшь», свойственную американским небоскребам, в утвержденном проекте Дворца Советов. «Эта конструкция, – сказал он, – которая, надеюсь, останется только проектом, подошла бы, если бы нам нужен был современный вариант св. Георгия, убивающего дракона» (Wright, 1937). Ганс Шмидт, сотрудник Эрнста Мая, написал в журнале «Die Neue Stadt» (1932, № 6 – 7): «Исход конкурса на Дворец Советов привел в возмущение радикальных архитекторов Запада… Архитекторы Советской России когда-нибудь опомнятся». Группа западных архитекторов, куда входили В. Гропиус, Х. Серт, З. Гидион, В. Буржуа, Ван-Эстерен, Ле Корбюзье и другие, написали письмо Сталину, в котором просили его вмешаться, чтобы этот «сенсационный вызов общественному мнению» не был осуществлен[6]. Мы видим, что архитекторы культуры 1 и их заграничные коллеги, расходясь во мнениях о том, что это такое, единодушны в своем негативном отношении к проекту Дворца Советов. Формула, с которой, пожалуй, согласились бы все они, – «сенсационный вызов общественному мнению». Однако если Сталин и вмешивается в процесс создания Дворца Советов, то вовсе не для того, чтобы угодить архитекторам из CIAM или их единомышленникам внутри страны, – у него есть своя, так сказать, референтная группа, и эта группа говорит совсем другое. «Здание грандиозное, но легкое и устремленное вверх», – писал о проекте бывший нарком просвещения А. Луначарский. При этом проект Корбюзье вызывает у него только недоумение: «Получилось, что над Москвой должна была стоять какая-то машина, какое-то голое громадное сооружение, назначения которого сразу нельзя было даже понять и которое поддерживало, в конце концов, весьма невзрачное здание, нечто вроде огромного ангара для необъятных цеппелинов» (Атаров, с. 37 – 42). Писатель Лев Славин, бывший член «Коллектива поэтов», куда он входил в 20-х годах вместе с И. Ильфом, Э. Багрицким и Ю. Олешей, написал в 1934 г. киносценарий, где герои воспринимают будущий Дворец Советов так: «А над всей этой радостной прекрасной дорогой господствует грандиозный белый Дворец Советов с фигурой Ленина над ним, окруженный скульптурами, террасами, аллеями, ниспадающий полукруглым амфитеатром к водам Москва-реки…» «– Здесь будут идти вниз гранитные уступы. Забьют фонтаны. Расстелются газоны. В Москва-реку вольются воды Волги. Она станет полноводной. Большие трехэтажные волжские теплоходы поплывут по ней. Вы видите это, Петя? – Вижу… – Красиво? – Очень красиво» (Славин, с. 80 – 81). Тут важно отметить, что сталинская «референтная группа», которой нравится проект Дворца Советов, ничуть не менее многочисленна, чем та, которую проект приводит в возмущение, и она тоже имеет иностранных единомышленников. Так, например, статья Уолтера Дюранти, корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс», дышит тем же радостным чувством, что и сценарий Славина: «25 декабря 1933 г., когда я имел честь быть принятым великим советским вождем Сталиным в его кабинете, в Кремле, он показал мне предварительный макет Дворца Советов, увенчанный колоссальной статуей Ленина. Это был проект настолько грандиозный, что, несмотря на все, что я знаю о достижениях большевиков, я усомнился на минуту: возможно ли нечто подобное» (Duranty, с. 203). И, наконец, еще одно любопытное свидетельство. Русский эмигрантский журнал, выходящий в Париже, «Иллюстрированная жизнь», поместил в 1934 г. фотографию проекта. Обычно, давая информацию о Советском Союзе, этот журнал сопровождал ее достаточно ехидными комментариями. На этот раз такого комментария был удостоен только факт преждевременного сноса храма Христа Спасителя: «Теперь только стало известно, что, когда храм сносился, еще не было и в помине никаких проектов» (1934, № 1, с. 10). Остается предположить, что сам проект в Париже возражений не вызывал. Итак, если ЦК ВКП(б) и «приказал» выбрать именно этот проект Иофана (что вполне возможно), если генеральный секретарь ЦК и принимал участие в проектировании (а он это, безусловно, делал), то во всяком случае у них были свои единомышленники – причем не только среди малограмотных крестьян, не понимающих «холодного функционального образа модернизма» (Voyce). Что же касается самих «масс», то есть один факт, косвенно подтверждающий действительную близость проекта Иофана – Щуко – Гельфрейха архетипам народного сознания. В архиве Союза архитекторов сохранилось письмо железнодорожного диспетчера Н. В. Костякова в газету «Правда», где он обвиняет Иофана в том, что тот украл у него идею Дворца Советов. Когда же Костяков начинает подробно описывать свой проект (кстати, не имеющий отношения к Дворцу Советов, а предназначенный на конкурс на памятник Ленину в Ленинграде), становится ясно, что между ними нет ничего общего: «У меня здание пятигранное, с основанием в виде пятиконечной звезды… самый верх у меня оформлен интернациональной группой людей, держащих на своих плечах огромный глобус (земной шар), на котором установлена фигура Ленина». И все-таки, увидев проект Иофана, диспетчер принимает его за свой: «Когда я взглянул на этот рисунок, еще не читая текста, то подумал, что осуществлен мой проект» (ЦГАЛИ, 674, 1, 7, лл. 72 – 74).

14 – 15. И. В. Жолтовский. Жилой дом на Моховой улице (сейчас Манежная площадь). 1934. (ФА, 1979). Несоизмеримость реакций двух культур можно наблюдать и на примере другого объекта – дома И. В. Жолтовского на Моховой улице. Этому дому с самого начала придается особое значение. Чрезвычайно серьезно относится к дому Моссовет: «Указанному дому, – пишет Жолтовскому управляющий Моспроектом И. Черкасский, – придается особое архитектурное значение» (ЦГАЛИ, 2423, 1, 175, л. 2). Дом строится «ударными темпами», строительство снабжается «вне всякой очереди», академика Жолтовского все время поторапливают: «Несмотря на неоднократные Ваши заверения, что выпуск рабочих чертежей на постройку… будет производиться Вами в полном соответствии с принятыми ударными темпами… постройка систематически лишена возможности развернуть необходимыми темпами работы» (там же, л. 9).

16. Братья Веснины. Конкурсный проект здания Дворца Труда. 1923. (МСАА /2/, илл. 5).

16. Братья Веснины. Конкурсный проект здания Дворца Труда. 1923. (МСАА /2/, илл. 5).

Но и сам Жолтовский относится к этому дому особо. «Я выступаю с классикой на Моховой, – говорил он А. В. Щусеву, – и если я провалюсь, то провалю принципы классики» (МСАА, 1, с. 181). К первомайской демонстрации 1934 г. с дома снимаются леса, и Виктор Веснин, прекрасно понимая всю важность происходящего – «дом Жолтовского – архитектурное событие большой важности, которое может наложить очень сильный отпечаток на все дальнейшее развитие советской архитектуры», – произносит этому дому, уже названному «гвоздем в гроб конструктивизма», свой приговор: «Это гвоздь, который нужно выдернуть» (Уроки, с. 5). Однако колонны демонстрантов, проходящие Первого мая перед впервые открывшимся домом, не сговариваясь, разражаются никем не запланированными аплодисментами[7]. Наконец, последний из выбранных нами объектов – вестибюль гостиницы Моссовета «Москва», построенной на том самом месте, где некогда должен был стоять Дворец Труда, конкурс на который, давший столь знаменитый проект Весниных, проходил в 1922 г. Конкурс на проект гостиницы был объявлен в 1931 г., и из восьми проектов ни один, по обыкновению, не был принят. В 1932 г. состоялся второй, закрытый конкурс, на котором из трех проектов было выбрано два – Л. Савельева и О. Стапрана, которые затем составили окончательный проект. 2 октября 1933 г. постановлением Президиума Моссовета главным архитектором строительства был назначен А. В. Щусев, а Стапрана и Савельева обязали «полностью подчиняться указаниям т. Щусева» (ЦГАЛИ, 2423, 1, 176, л. 8), что впоследствии привело к ряду конфликтов.

17. Гостиница «Москва». Деталь потолка вестибюля. (СовАр, л. 21).

17. Гостиница «Москва». Деталь потолка вестибюля. (СовАр, л. 21).

Асимметрия фасада гостиницы «Москва» согласно легенде объясняется так. Когда А. Щусев делал отмывку фасада, он разделил лист ватмана тонкой линией пополам, и справа дал один вариант, слева – другой. По одной версии, Щусева не допустили в кабинет Сталина, он не смог объяснить, что это два варианта, и Сталин, не вглядываясь, подписал. По другой версии, Сталин понял, что это два варианта, но нарочно подписался точно посредине. Так или иначе, после подписи Сталина ничего менять в проекте было нельзя, и оба варианта пришлось выстроить в одном сооружении. Но и это показалось недостаточным. Была создана еще специальная архитектурная комиссия по проектированию гостиницы, куда, кроме чиновников Моссовета, входило еще несколько архитекторов и среди них – И. В. Жолтовский. Комиссия уделила очень много внимания тому впечатлению, которое должен произвести на зрителей вестибюль первого этажа. Решено было, «чтобы зритель почувствовал большой простор, большую парадность помещений холла, создать внутренней планировкой такое впечатление, которое позволило бы ему спокойно перейти от впечатления от больших масс фасадов к размерам жилых и вспомогательных помещений» (там же, л. 5). И вот впечатление зрителя – им на этот раз оказался Илья Ильф: «Поэма экстаза, – записал он в свою записную книжку. – Рухнули строительные леса, и ввысь стремительно взмыли строительные линии нового замечательного здания. Двенадцать четырехугольных колонн встречают нас в вестибюле. Мебели так много, что можно растеряться. Коридор убегает вдаль. Муза водила на этот раз рукой круглого идиота» (Ильф и Петров, 5, с. 234)[8].

18. Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Проект гостиницы Моссовета «Москва». Макет. 1933. (СоА, 1933, 3 – 4, с. 13).

18. Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Проект гостиницы Моссовета «Москва». Макет. 1933. (СоА, 1933, 3 – 4, с. 13).

19. Охотный ряд. Торговый квартал, на месте которого сначала предполагалось соору дить Дворец Труда, а позднее была построена гостиница «Москва» (МА, 11, 27508).

19. Охотный ряд. Торговый квартал, на месте которого сначала предполагалось соору дить Дворец Труда, а позднее была построена гостиница «Москва» (МА, 11, 27508).

20. Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Проект вестибюля гостиницы «Москва». 1934. (МА, 8, 1246).

20. Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Проект вестибюля гостиницы «Москва». 1934. (МА, 8, 1246).

21. А. В. Щусев, Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Гостиница «Москва». 1935 – 1938. (Частная коллекция).

21. А. В. Щусев, Л. И. Савельев, О. А. Стапран. Гостиница «Москва». 1935 – 1938. (Частная коллекция).

Из всех архитектурных сооружений, которыми утверждала себя в это время новая культура, только дом Жолтовского на Моховой, имеющий прототипом Loggia del Capitano Палладио, может быть назван «классикой». Но именно этот дом никогда по-настоящему не был канонизирован культурой 2, чаще всего его вспоминают как образец того «как не надо»; например, заместитель заведующего культпропотделом ЦК ВКП(б) Ангаров, выступая 27 февраля 1936 г. на общемосковском совещании архитекторов, отозвался о доме так: «Современное жилище дано в такой классической форме, которая вызывает недоумения, так как представление о классике мало вяжется с новой эпохой, имеющей электричество, автомобили, радио, троллейбусы. Получилось искусственное сочетание формы и содержания» (Ангаров, с. 10). Стерильность палладианства абсолютно чужда культуре 2. «Гвоздь в гроб конструктивизма» выполнил свою функцию и вместе с гробом должен теперь быть предан земле. Чтобы показать, что неадекватность двух культур проявилась не только в архитектуре, приведем пример из области кино. Когда голландский архитектор Я. Ауд, член группы «De Stijl», пытался успокоить западных архитекторов относительно «реакции», наступившей в советской архитектуре, он в качестве аргумента приводил кино. «Нет никаких оснований предполагать, – писал он в журнале “Studio”, – что эта тенденция со временем может закончиться возвратом к стародавним методам архитектуры, как это может показаться из результатов конкурса на проект Дворца Советов и других больших зданий последнего времени. Если мы обратимся, например, к русскому фильму, то заметим не только исключительную жизненную силу в целом, но и мощную волю к новому художественному выражению» (1933, апрель). Но он ошибался, его представления о советском кино все еще основывались на «Броненосце “Потемкине”» и «Потомке Чингис-хана», а к 1933 г. уже на всех экранах показывали фильм Ф. Эрмлера и С. Юткевича «Встречный», который специально выпускался к пятнадцатилетию революции, фильм, задуманный как «этапный пункт развития советской кинематографии последнего времени», примерно такой же, «как “Броненосец Потемкин” на первом этапе» (СК, 1934, 1 – 2, с. 4). Реакция на «Встречного» была точно такой же резко полярной. Для лефовца О. М. Брика это была «рутина», «суррогат», который свидетельствовал о «кризисе» в кино (СК, 1934, 8 – 9, с. 5). По мнению В. Б. Шкловского, на «гамбургском счете» этот фильм был бы «сведен на нет» (СК, 1935, 9, с. 51). У людей культуры 2 этот фильм пользовался большим кассовым успехом, а песню композитора Д. Шостаковича «Нас утро встречает прохладой» по радио передавали потом много лет. В мае 1934 г. М. Я. Гинзбург ходил по улице Горького, где в витринах были выставлены архитектурные проекты, несущие на себе печать уже новой культуры, и его при этом «не покидало впечатление удивительной творческой нечистоплотности» (Уроки, с. 12). Когда по той же улице ходил Я. Корнфельд, он отметил «несколько развязное стремление во что бы то ни стало убедить заказчика роскошью своего предложения» (Уроки, с. 4). Оба этих высказывания относятся к проектировщикам. Когда же Гинзбург, блестящий теоретик функционализма, пытается сформулировать те требования заказчика, которым «развязно» и «нечистоплотно» следуют проектировщики, у него, как ни странно, ничего не выходит. «Надо сознаться, – пишет Гинзбург, – что этой потере вкуса способствуют те, которые говорят: нам одинаково далеки подражатели классики, как и современные конструктивисты и формалисты. Это утверждение само по себе очень дезориентирует, но когда к этому еще прибавляют, что нам также далека и эклектика, тогда начинаешь думать, что эта установка против всех и вообще не за архитектуру, а за какую-то абстракцию» (Уроки, с. 12). Человек, отличающийся ясным и рациональным мышлением, пытается понять принципы, по которым создавалась увиденная им в витринах архитектура, и получает не архитектуру, а абстракцию. Требования новой культуры не поддаются рациональному логическому определению. Ее принципы лежат, видимо, в какой-то иной плоскости. Через два года К. Алабян дополнит три требования, названных Гинзбургом (не классика, не конструктивизм, не эклектика), четвертым: «…мы не можем не остановиться на особой группе архитекторов, которые вызывают справедливое возмущение очень широкой общественности – и архитектурной и неархитектурной. Я имею в виду тех, кто безответственно подходит к своей работе, опошляя поставленные перед ними задачи, например, архитекторов Ефимовича, Шумовского, Богуславского и т. д. Эти архитекторы заявляют: вам нужны колонны? Пожалуйста. Не нужно? Пожалуйста. Это деляческий подход, против которого мы должны повести самую решительную борьбу» (Алабян, с. 5). Итак, требования, которые новая культура (устами своих заказчиков) ставит перед архитектурой, – это не набор логических ограничений, поскольку эти ограничения, как безошибочно отмечает Гинзбург, не оставляют ничего. Но это и не отсутствие принципов, не беспринципность, не сервилизм – так, по крайней мере, утверждает ответственный секретарь Союза архитекторов Алабян. Культура 2 говорит на другом языке, она употребляет почти те же самые слова, однако подстановка старых значений этих слов приводит к абсурду, к абстракции» – и это снова точно фиксирует М. Гинзбург: «Мы сейчас пользуемся целым рядом слов, которые потеряли всякий смысл. Мы говорим «эклектика», но поверьте, не только Ольшевец (редактор «Архитектурной газеты». – В. П.), но и я не понимаю, что такое эклектика, и ни один архитектор не знает. Смысл слова связывается с вещью, и если мы читаем отчет по гостинице «Москва» Щусева и ругаем его так, что автор в основном правильно решил задачу, но что над этим нужно подумать, так как имеется много недостатков, он не изжил конструктивизм и т. д., то что в голове бедного читателя может получиться. С какой эклектикой бороться?» (Стенограмма, лл. 187 – 188). При этом в голове у «бедного читателя» почему-то никакой путаницы нет. Формулы новой культуры, абсурдные с точки зрения старой, функционируют. Выясняется, что коммуникация происходит – по каким-то иным каналам, зашифрованная каким-то иным кодом. Сообщения новой культуры кем-то принимаются и, самое главное, понимаются. По каким каналам и каким кодом? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, попытаемся выделить те бинарные оппозиции, с помощью которых можно было бы противопоставить друг другу культуру 1 и культуру 2, – примерно так же, как были противопоставлены у Вельфлина ренессанс и барокко.

Глава первая. Растекание – затвердевание

1. Начало – конец

Культура 1 ориентирована на будущее, «возврата к прежнему нет», – такими словами закончит свое первое обращение к населению нарком просвещения Луначарский (СУ, 1917, 5, прил. 1). Культура обрывает свои связи с прошлым, отказывается от наследства прошлого, что отчасти видно уже в ликвидации самой процедуры юридического наследования (СУ, 1918, 34, 456). От прошлого культура отграничена ясно выраженной точкой начала, где все начинается заново и как бы на пустом месте. Все, что было до этой точки, однородно, оно обобщается негативным отношением к себе. Его следует бросить с «парохода современности» (Пощечина, с. 3). Характерна сама история слова «бросить». Участники альманаха обсуждали несколько вариантов – «выбросить», «сбросить», – но Маяковский сказал: «Сбросить – это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода…» (Маяковский, 13, с. 418). Чувство разрыва с прошлым, как видим, настолько сильно, что сама мысль о каком бы то ни было родстве с ним кажется Маяковскому нелепой, – его при этом мало волнует, что для бросания с «парохода современности» Пушкина, Достоевского и Толстого пришлось бы сначала втаскивать их на этот пароход, но это кратковременное и насильственное втаскивание с последующим бросанием с его точки зрения не так опасно, как предположение о возможности естественного попадания классиков на борт парохода. Сброшенное с парохода погружается на дно, превращаясь в утраченные (и даже, может быть, оплакиваемые) сокровища. Но даже сама горечь утраты наполняет сердце культуры радостью. «Мы прекрасны, – торжественно заявляет газета «Искусство коммуны», – в неуклонной измене своему прошлому» (1919, 17, с. 1). «Прошлое мы оставляем позади как падаль», – настаивает «Реалистический манифест» Габо и Певзнера (Хазанова, с. 19). Все сделанное культурой, по ее словам, «сделано для крематория», ее принцип – «строить творчество, сжигая за собой свой путь» (Малевич /а/). Крематорий и сжигание – любимые темы культуры 1. «Во имя нашего Завтра – сожжем Рафаэля», – воскликнет в декабре 1917 г. пролеткультовский поэт Владимир Кириллов (Кириллов, с. 228), а Маяковский подарит ему за это свою книгу, подписавшись «однополчанин по битвам с Рафаэлями» (З. Паперный, с. 29); впрочем, возможно, что Маяковского привлек в стихах Кириллова не столько Рафаэль, сколько сам процесс сжигания, ибо пафос огня Маяковский разделяет вполне: «Только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег» (Маяковский, 2, с. 14). Журнал «Строительство Москвы» поместил в 1925 г. целую статью под названием «Сжигание людских трупов». Она начинается энергичным заявлением: «Сжигание людских трупов завоевывает себе все больше и больше сторонников» (№ 2, с. 14). К статье дано много иллюстраций. Рядом другая статья – «Мусоросжигание в городах Западной Европы». Через два года в журнале «Строительная промышленность» появится статья – «Трупосжигание и кремация». Ее начало не менее оптимистично: «Предстоящее открытие московского крематория естественно создает повышенный интерес к кремации и среди населения, и среди специалистов» (1927, 5, с. 376). Следующая статья в этом же номере – «Прогниватель для навоза и других органических отбросов». Крематорий в культуре 1 постоянно противопоставляется кладбищу. Слово «кладбище» – употребляется с негативным значением, например: «Москва – не кладбище былой цивилизации…» (Попов). Казимир Малевич даже пытается ввести в это противопоставление своеобразный рационализм. «Сжегши мертвеца, – деловито рассуждает он, – получаем 1 грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ» (Малевич /а/)[9]. Пророческие слова Малевича о сжигании, сказанные в Петрограде 1919 г., страшным образом реализовались в ту же зиму в Москве. Москва тогда была погружена по ночам в полную темноту, улицы не освещались. Из строя вышла вся система отопления, в домах появились так называемые «буржуйки», «пчелки» и «лилипутки». Эти печки надо было чем-то топить, и на топливо шло абсолютно все. «Я сжег свою мебель, – вспоминает В. Шкловский, – скульптурный станок, книжные полки и книги, книги без числа и меры. Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы ими и оказался бы к весне без конечностей» (Шкловский, 1922). Но и книг не хватало в ту зиму. В июле 1919 г. Моссовет принял решение пустить на топливо деревянные дома. Практически их начали разбирать, не дожидаясь постановления. С 1918 по 1920 гг. около 5000 домов разобрали на дрова. Одни дома сгорали в печах других домов, но и эти другие горели тоже. Новые жильцы, не знающие, что вентиляционные короба изнутри обиваются войлоком, выводили туда трубы своих «пчелок» и «лилипуток», и дома, как это прекрасно описано М. Булгаковым в рассказе «Дом № 13», вспыхивали и сгорали, превращаясь в те самые граммы «порошку», которые можно было бы разместить на аптечной полке, если бы аптечные полки не сгорели к тому времени в «буржуйках». За одну зиму 1919/20 г. в Москве сгорело таким образом 850 домов (Кузнецова, с. 142). Стремление культуры оборвать свою связь с прошлым, сбросить с себя его бремя было, по-видимому, настолько заразительно, что ему поддавались люди, которым это было, казалось бы, противопоказано. «Какое бы счастье кинуться в Лету, – написал в 1921 г. историк литературы М. Гершензон, – чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагими… помня из прошлого только одно – как было тяжело и душно в тех одеждах и как легко без них» (Гершензон и Иванов). Но эта легкость сбрасывания старых одежд оборачивалась в иных случаях могильным холодом. 31 августа 1926 г. «Известия ВЦИК» меланхолически сообщили: «В практике жилищной секции Цекубу имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнения, страдания и мытарства, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников (известный профессор-литератор Гершензон)». Мутные воды «революционного жилищного передела» оказались для Гершензона той самой Летой, в которой он искал забвения, ради которой сбрасывал одежды памяти. И не его одного поглотили эти волны. Пафос огня, пафос сжигания пройденного пути захватил и другого великого представителя старой культуры, Александра Блока:Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови –

Господи, благослови!

(Блок, 3, с.351)

22. К. С. Мельников. Проект саркофага над гробом Ленина. 1924. (МА, 11, 32861).

22. К. С. Мельников. Проект саркофага над гробом Ленина. 1924. (МА, 11, 32861).

Идея мавзолея возникает в культуре 1 как временная. Это всего лишь возможность «проститься с любимым вождем». В культуре 2 мавзолей превращается в «вечное сооружение».

23. А. В. Щусев. Первый деревянный мавзолей Ленина. 1924. (МА, 11, 32763).

23. А. В. Щусев. Первый деревянный мавзолей Ленина. 1924. (МА, 11, 32763).

24. А. В. Щусев. Второй деревянный мавзолей Ленина. 1924. (МА, 11, 2326).

24. А. В. Щусев. Второй деревянный мавзолей Ленина. 1924. (МА, 11, 2326).

25. А. В. Щусев. Третий, каменный, мавзолей Ленина. 1929 – 1930. (ФА, 1979).

25. А. В. Щусев. Третий, каменный, мавзолей Ленина. 1929 – 1930. (ФА, 1979).