Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Цынман Иосиф Израилевич Бабьи яры Смоленщины. Появление, жизнь и катастрофа Смоленского еврейства

Эта книга появилась благодаря финансовой и моральной поддержке автора Генеральным директором ПО «Кристалл» Юрием Николаевичем Ребриком. Помощь в финансировании издания книги оказали: председатель Смоленского городского Совета Виталий Владимирович Вовченко, глава администрации города-героя Смоленска Иван Александрович Аверченков, директор Смоленского деревообрабатывающего комбината Борис Семенович Пустильник, директор Рославльского вагоноремонтного завода Юрий Александрович Черняк. Автор выражает им глубокую признательность. Иосиф Цынман

ОБ АВТОРЕ

Есть люди, которых в народе называют емким, прекрасным русским словом — подвижники. Они по велению совести, зову сердца исследуют природу, историю родного края. Оставляют после себя музеи, собрания произведений искусства, книги, другие духовные ценности. К их числу, несомненно, принадлежит Иосиф Израилевич Цынман, краевед-исследователь, член Союза журналистов России, инженер по образованию, педагог. Он родился 7 июня 1919 года в деревне Заречье недалеко от Мстиславля. Отец — рабочий-кровельщик. Детство И. И. Цынман провел у деда — крестьянина-земледельца. В 1924 г. вместе с родителями переехал в Смоленск. Получил среднее образование. С 1937 по 1942 год учился в Московском нефтяном институте им. Губкина. В годы войны строил оборонительные сооружения в Москве, работал на нефтепредприятиях, снабжающих фронт горюче-смазочными материалами. В 1947 году возвратился в Смоленск. Работал на нефтебазе, шиноремонтном заводе, в Смоленском совнархозе, специальном конструкторском бюро источников тока. Затем преподавал технические дисциплины в экономическом техникуме. В 1981 году издательство «Высшая школа» выпустило учебное пособие «Промышленные материалы», одна из глав которого написана И. И. Цынманом. Занимая различные должности, И. И. Цынман активно участвовал в краеведческом движении, много ездил по родному краю, несколько раз посещал истоки Днепра, Волги, Вазузу. Был во всех районах, многих деревнях и памятных местах области, настойчиво изучал историю малой родины. Часто выступал на страницах областной печати со статьями на актуальные экономические темы. В 1954 году заочно окончил географический факультет СГПИ. В последующие годы в центре его краеведческих интересов, поисков были события минувшей войны, геноцид еврейского населения на территории Смоленщины, проблемы сохранения памятников истории, культуры, природы. Не обойдены вниманием краеведа вопросы экологии, возрождения сельского хозяйства, старых ремесел, зерновых культур, в частности гречихи и масличных культур. Многие публикации И. И. Цынмана перепечатывались районными газетами. И. И. Цынманом написаны книги (машинопись): «В бассейне трех морей — Записки о смоленской деревне» (к ней альбом фотографий интересных мест), «Судьбы евреев Шумячского района», сданные им в отдел редких книг Областной универсальной библиотеки. Несомненно, книга, которую держит в руках любознательный читатель, представляет определенную ценность, как научную, так и познавательную, источник знаний по истории нашей малой родины, милой сердцу Смоленщины. Она возвращает нас к тем страшным временам второй мировой войны, составной частью которой является Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков, поставивших своей чудовищной целью физически уничтожить еврейский народ. В книге собраны бесценные документы, свидетельства очевидцев, когда в многочисленных «бабьих ярах» гибли люди, главная «вина» которых была в том, что они евреи. Написанные кровью, человеческой болью воспоминания очевидцев страшных трагедий и горя, немые архивные документы призывают нас к бдительности, к тому, чтобы трагедия «холокостов» никогда не повторялась. Все содержание книги И. И. Цынмана «Бабьи Яры Смоленщины» яркое тому подтверждение. Конечно же, не со всеми положениями, высказываниями автора можно согласиться. Но ясно одно — свою позицию он излагает честно, добросовестно, с надеждой, что его правильно поймут, и оценят по справедливости. Уверен, что книга долго будет служить людям, пробуждать их совесть, воспитывать их святые чувства любви к Отечеству, нашей России. И. Н. Беляев, заслуженный работник культуры Российской Федерации, краевед-исследователь, член Союза журналистов России 08.01.2001 г.

О КНИГЕ «БАБЬИ ЯРЫ СМОЛЕНЩИНЫ»

Кажется, все и давно известно о зверствах фашистов на оккупированных территориях, о массовых убийствах стариков, женщин, детей, о геноциде народов всех национальностей, особенно еврейского народа. Ни в чем не виноватые люди уничтожались только за то, что они родились евреями. Но вот новая книга «Бабьи яры Смоленщины» продолжает эту тему, и ее невозможно читать без содрогания, без сердечной боли, без сопереживания. Составителю и автору многих материалов Иосифу Цынману удалось собрать свидетельства очевидцев и оставшихся в живых жертв геноцида евреев на Смоленской земле, что делает книгу правдивой и искренней. Интересно решение темы: от трагедии каждого убитого человека, каждой уничтоженной семьи к трагедии целого народа. Велика социальная значимость книги в плане понимания угрозы фашизма для любого народа, чьи многочисленные дети лежат в общих могилах с евреями или рядом с ними. За евреями последовали бы другие народы, не нужные фашистам для рабского труда, не выиграй советский народ эту кровавую войну, не останови советский солдат эту коричневую фашистскую чуму. Об этом нужно помнить всем людям нашей маленькой планеты, чтобы не повторилась трагедия ни еврейского, ни какого другого народа. Книга — еще одно напоминание о тех страшных временах. В. Рудницкий, член Союза писателей РоссииОТ АВТОРА И СОСТАВИТЕЛЯ

Что заставило меня, не литератора, не писателя, не историка взяться за столь тяжкий для изложения труд, хотя бы частично описывающий то, что произошло со смоленским еврейством? Ответ прост: вряд ли, кто-то другой решится изложить историю появления жизни, катастрофы и исчезновения евреев на смоленской земле. Взяться за перо заставляет и жесткая нехватка времени — безвозвратно уходит последнее поколение людей, уцелевших и пострадавших от ужасов фашизма и произвола досталинского и сталинского режимов. Смоленщина в XX веке потеряла самое крупное национальное меньшинство — евреев, веками проживавших здесь повсеместно. За годы Советской власти евреи да и жившие на Смоленщине белорусы, поляки, литовцы, латыши, немцы, другие народы потеряли свой родной язык, литературу, религию, обычаи, так как они обрусели. Во время Великой Отечественной войны на оккупированной Германией территории Смоленщины были уничтожены все евреи. Одним из самых ужасных событий этой войны стала трагедия Бабьего Яра. Этот незаметный ров на окраине Киева, где в сентябре 1941 года были расстреляны и закопаны живыми сто тысяч евреев, стал символом судеб погибших шести миллионов евреев, символом самого жестокого и варварского человекоистребления. Перед всем миром предстала жуткая картина того, что несет человечеству нацизм. Преступления фашизма не могут и не должны быть забыты. Они продолжают кровоточить и тревожить сердца. Наши воспоминания о том, что пережил еврейский народ, — это ответ тем, кто пытается опровергать трагедии «бабьих яров», газовых печей, пыток и издевательств над людьми только за то, что они были евреями. Мне хотелось, чтобы узнали и о смоленских «бабьих ярах», отсюда и название этой книги. В книгу вошли не только собранные мною рассказы очевидцев, но и разные по времени публикации в периодических изданиях. Благодаря предоставленной Б. А. Симкиным рукописи своих воспоминаний удалось подробно изложить события в одном из районных центров области — Монастырщине. По моей личной просьбе свои материалы в книгу дали архивисты: А. В. Корсак, М. Н. Левитин; краеведы: Л. В. Котов, Е. В. Муравьев из Смоленска, А. Г. Бордюков из Велижа, В. П. Максимчук из Шумячей и другие. В работе над рукописью мне помогал мой сын Борис Цынман. Я хотел, чтобы он продолжал мною начатое дело.Цель книги — оставить память о замученных, расстрелянных, задавленных, потопленных, заживо сожженных и погребенных, умерших от голода и изнурительного труда в гетто, лагерях, тюрьмах, а также о последних, уцелевших от войны, оставшихся безродными евреях Смоленщины, закончивших свою жизнь в интернатах для престарелых или преследуемых соседями, живущими в коммунальных квартирах. Пусть эта книга станет скромным могильным памятником погибшим смоленским евреям.

Началом рукописи послужила просьба руководителей области в 1990 году составить для них записку о «Судьбах национальных меньшинств Смоленщины». Такую записку я им передал. В поисках материалов для рукописи пришлось искать общения с людьми в городах, райцентрах, деревнях, интернатах для престарелых, на конференциях Холокоста в Москве. В начале работы мне казалось, что помощь таких организаций, как «Джоинт», «Холокост» поможет существенно продвинуть появление рукописи и книги. В 1993 году, в Москве, я посетил «Джоинт». Обратился там с просьбой помочь мне с дефицитной в то время пишущей машинкой. В этом мне отказали, но попросили выполнять их работу в Смоленске: составить картотеку бедных евреев, получать и распределять среди них продовольственные посылки, мацу, и главное — найти помещение для Хесед-клуба. Несколько лет я и мои друзья бесплатно выполняли эту работу. Ходили по квартирам, искали евреев и посещали их в интернатах для престарелых, составляли картотеку по формам «Джоинта», распределяли посылки и мацу. Удалось провести 14 интересных встреч с евреями города. Хотелось приобщить к клубу и немногих уцелевших евреев в райцентрах. Я верил: коллективное общение поможет выявить новые факты, события, найти немногих праведников, спасавших евреев. Это поможет издать книгу. К сожалению, один из смоленских семейных кланов-гешефтмахеров, по договоренности с руководителем «Джоинта», оттеснил меня от участия в работе клуба, исключив несколькими голосами без собрания из членов Совета. После этого я лишился очень необходимой мне моральной, финансовой, технической и физической помощи, что сильно замедлило мою работу над книгой. Но нашлись люди, ранее меня не знавшие, которые проявили интерес к моей рукописи, стали в меру своих сил помогать мне. Особенно заботились и помогали мне: В. И. Гитлин, З. Г. Агранат, М. М. Оржаной, В. Ш. Гуткин.

В книге приведены рассказы, очерки, публикации следующих авторов: Аграчева Иудит (Израиль), Базилевский Б. В., Басс М. Я., Бордюков А. Г., Глушкина С., Гордеев Е., Гроссман В. С., Давыденкова М. Л., Егорова Н. К., Жарикова Р. Г., Журавлев В. П., Илькевич Н. Н., Корсак А. В., Котов Л. В., Красновская, Кусельсон Э. С., Левитин М. Н., Львин М., Максимчук В. П., Меженцев Ф. И., Муравьев Е. В., Свинкин Л., Симкин А. Б., Сорина В. М., Трескунов Б. А., Файнштеин В. Е., Фейгин К. М., Френкель А., Хейфец М., Шпильберт А. Д., Шматков Е. И., Оренбург И. Г. И живых, и ушедших из жизни я благодарю за материал о Смоленщине, бескорыстно предоставленный мне. Выражаю огромную искреннюю признательность за то внимание, которое проявил к моей книге Ю. Н. Ребрик, генеральный директор ПО «Кристалл», если бы не его финансовая помощь, мой многострадальный труд не получил бы завершения. Я также благодарен за поддержку и Б. С. Пустильнику, директору Смоленского деревообрабатывающего комбината, В. В. Вовченко, председателю Смоленского городского Совета, И. А. Аверченкову, главе администрации города-героя Смоленска и Ю. А. Черняку, директору Рославльского вагоноремонтного завода.

На протяжении многих лет помогали мне в составлении рукописи работники Смоленской областной администрации, областной Думы, комитетов администрации: по культуре, образованию, науки и технологий. Руководители некоторых предприятий: АО «Смоленск-нефтепродукт», АО «Транзит», Смоленская нефтебаза и других организаций. В заключение перечислю имена простых людей, небезучастных к моему труду, оказывавших мне посильную малую или большую помощь, которым выражаю благодарность: Артамоновой Галине Ивановне, Бадаеву Михаилу Григорьевичу, Беляеву Ивану Николаевичу, Виткиной Софии Наумовне (Израиль), Герасимовой Ирине Степановне, Гиндуллиной Наталье Петровне, Граковой Наталье Владимировне, Елисееву Юрию Григорьевичу, Забелину Алексею Александровичу, Зильберману Михаилу Соломоновичу, Карпицкой Инне Михайловне, Кеженову Николаю Николаевичу, Ковалевой Галине Владимировне, Кравченко Николаю Григорьевичу, Крупеневу Павлу Арсентьевичу, Кудрявцевой Татьяне Викторовне, Лаппо Владимиру Борисовичу, Лишанской Софии Самуиловне, Мамонтову Анатолию Ивановичу, Марголину Анатолию Яковлевичу, Новикову Владимиру Михайловичу, Новикову Якову Львовичу (Германия), Оржаному Дмитрию Михайловичу, Рогацкиной Марине Леонидовне, Рубинову Арону Борисовичу (Израиль), Серовайскому Сергею Давыдовичу, Сиротину Анатолию Ивановичу, Слепцову Валерию Михайловичу, Старикову Николаю Ивановичу, Стерлягову Анатолию Александровичу, Тахтарову Рашиду Рахимовичу (Москва), Файнштейн Любови Израилевне (Москва), Фукс Виктору Давыдовичу, Холопову Валерию Андреевичу, Царфину Виктору Зеликовичу (Израиль), Цурьевой Галине Иосифовне, Цынману Арону Борисовичу (Израиль), Шалыт Марии Григорьевне (Израиль), Шлапаку Любомиру Тадеевичу. И. Цынман

КАТЫНЬ — КОЗЬИ ГОРЫ

Почему в Катынском лесу молился раввин из Польши и звучал шафар?

(Моя версия) И. Цынман Свой первый официальный визит в Россию президент Польши Александр Квасневский начал 8 апреля 1996 г. с посещения польского военного кладбища — места расстрела польских офицеров в Катынском лесу (Козьи Горы). Здесь в строгом соответствии с официальным протоколом состоялась торжественная траурная церемония возложения цветов и венков, а затем богослужение. Молебен отслужили представители католической, православной, мусульманской церквей, а также раввин польской еврейской общины. В молитвах звучала скорбь о погибших в этом страшном месте. Журналисты с радио и телевидения вели репортажи. Впервые в Козьих Горах прошел иудейский религиозный обряд: звучала молитва, раздавались звуки шафара (бараний рог), символизирующие просьбу к Богу о милосердии. Почему, наряду с представителями других религий, здесь молился раввин из Польши? Я считаю, что это результат деятельности смоленских краеведов. У меня были данные, что в Козьих Горах среди расстрелянных людей разных национальностей покоятся русские и польские евреи. На это раньше мало обращали внимание. Десятилетиями русские евреи назывались «советскими гражданами». Доказательств, что среди расстрелянных, польских офицеров были и офицеры еврейского происхождения, не было. Мне хотелось приблизиться к истине. На конференции Холокоста в Москву от Смоленщины посылались случайные люди, не имеющие к Холокосту никакого отношения. Но им на период конференции обеспечивались комфортные условия. Это были штатные статисты различных еврейских мероприятий, они получали приглашения из Москвы. Меня, хотя мое имя с 1991 г. было известно в Яд-Вашеме, и таких как я на конференции приглашали разве что случайно. Только в 1993 и 1994 гг. усилиями Смоленского еврейского центра и его идейного вдохновителя Кивы Моисеевича Фейгина я был послан на конференцию, но без персонального приглашения. В 1993 г. на конференцию приезжал и К. М. Фейгин, однако за свой счет. Юрий Иосифович Сокол — руководитель конференции Холокоста в 1993 г. — обратил внимание на привезенную мной карту Смоленской области, где были отмечены места геноцида. Он продемонстрировал ее участникам конференции, попросил разрешение оставить себе, а позднее увез в США. Памятник жертвам тоталитарного режима четырех религий: католической, иудейской, православной и мусульманской

Памятник жертвам тоталитарного режима четырех религий: католической, иудейской, православной и мусульманской

На конференции 1994 г. Илья Альтман, исполнительный директор Холокоста, познакомил меня с видным польским деятелем, руководителем сейма — Адамом Михником. Разговор зашел о Катыни — Козьих Горах. Я рассказал Михнику, что мой отец — житель Смоленска, работавший жестянщиком на железнодорожной станции, сам того не понимая, спас от гибели нескольких польских еврейских офицеров, взяв их к себе на работу. Уже после войны некоторые из них приезжали к отцу в Смоленск, а один, Хиля Шустер, приезжал несколько раз и познакомился со мной. После войны он жил в Минске и работал в белорусском ансамбле песни и пляски. Я даже ездил к нему в Минск. Михник заверил меня, что проверит, могли ли быть польские офицеры еврейского происхождения. Илья Альтман, ранее работавший в архиве Российской Федерации, заметил ему, что видел в списках польских офицеров еврейские фамилии. О Катыни на конференции я беседовал и с другими еврейскими деятелями: Михаилом Гефтером, его сыном Валентином Михайловичем, Аллой Гербер. В поисках материалов я встретился со смоленскими краеведами. Выяснилось, что в годы войны в Смоленске строились надземные и подземные бункеры, для этого использовались евреи — узники Варшавского гетто. По данным Л. В. Котова, их было 12, а, возможно, и больше. Хотя Гитлер и приезжал в Смоленск два раза (в конце августа 1941 г. и 13 марта 1943 г.), ни в одном из бункеров он не останавливался. Обреченные строители жили в здании смоленской железнодорожной больницы и других местах. Здесь умирали те, кто не мог работать. В здании рядом размещалось гестапо. Об этом мне сообщил смоленский житель Самуил Аронович Райгородский, живущий теперь в этом доме. Теперь около железнодорожной больницы сооружен мемориальный комплекс погибшим узникам, однако нет указаний, что среди них были польские узники еврейского происхождения. По данным Л. В. Котова, только в Красном Бору и Гнездове бетонные бункеры сооружали более 2-х тысяч евреев, узников Варшавского гетто, и около 200 евреев из Смоленского гетто. Так как все узники были одеты в польскую военную форму, многие жители Смоленска считали, что по окончанию строительства бункеров в Козьих Горах были расстреляны не узники и охрана, а польские офицеры. Собранные материалы (мои, Л. В. Котова, Н. И. Илькевича и др.) я передал А. Н. Новикову, тогда первому заместителю губернатора области, перед его визитом в Польшу. Илья Альтман в апреле 1995 г. приезжал в Смоленск. А. Н. Новиков принял еврейскую делегацию, показал им проект памятника погибшим евреям в Козьих Горах. Проект был одобрен главным раввином России, Адольфом Шаевичем. Затем в кинотеатре «Октябрь» была открыта выставка Холокоста. Таким образом, и в Польше понимали, что в Козьих Горах наряду с людьми других национальностей и вероисповеданий покоятся тысячи евреев. Поэтому 8 апреля 1996 г. в Козьих Горах впервые в богослужении принимал участие польский раввин и звучал шафар.

Мемориал «Катынь» взывает к памяти

И. Цынман 28 июля 2000 года открылся Государственный мемориальный комплекс «Катынь», где захоронены советские и польские граждане — жертвы тоталитарного режима. Этому предшествовали большие проектные, строительные и художественные работы, в которых активное участие принимала польская сторона. Небольшой коллектив Катынского мемориала во главе с директором А. Ф. Волосенковым проводит работу по сохранению, оформлению и пополнению истории катынских событий. Недавно комплексу «Катынь» подарили вышедшую в Варшаве в этом году на польском языке книгу памяти «Катынь» с поименно установленным 4421 именем расстрелянных польских офицеров с их краткой биографией, где возможно и с фотоснимками. Хотя книга написана на польском языке, нетрудно увидеть среди расстрелянных имена сотен офицеров белорусского, украинского и польского происхождения, о чем говорят их имена, фамилии и данные биографий. Как явствует из этой книги, в Катыни были расстреляны и сотни польских офицеров еврейского происхождения. Об этом говорят их имена: Соломон, Борух, Израиль, Менахем, Исаак, Симон, Самуил, Натан, Симха, Мойзес, Эсхиэл, Хоня, Зелик, Нохем и многие другие. 17 сентября 1999 г. еврейский раввин из Польши читает молитву

17 сентября 1999 г. еврейский раввин из Польши читает молитву

Президент Польши А. Квасневский — второй слева и губернатор Смоленской области А. Прохоров — первый справа у памятника расстрелянным в 1940 г. польским офицерам

Президент Польши А. Квасневский — второй слева и губернатор Смоленской области А. Прохоров — первый справа у памятника расстрелянным в 1940 г. польским офицерам

Но биографические данные о них очень скудны, и это вполне объяснимо: родственники этих польских офицеров-евреев тоже погибли только за то, что они евреи, в Освенциме, Майданеке, Треблинке, Собиборе (сколько таких лагерей смерти было на польской земле?). В оккупированной фашистами Польше евреям спасения не было. Об этом тоже надо помнить, посещая Катынский мемориал. К сожалению, до сих пор нет ясности, где захоронены две тысячи узников Варшавского гетто и 200 юношей Смоленского гетто, строивших гитлеровские бункеры под Смоленском. Их расстреляли после окончания строительства бункеров вместе с польской и чешской охраной. Как установлено, часть этих узников размещалась в железнодорожной больнице, где было гестапо и откуда их возили на стройки. У железнодорожной больницы установлен памятник, но не указано, что узниками были польские евреи. В долине смерти Катынского леса (2-я очередь Мемориала) находится свыше 300 групповых российских захоронений. Среди них, возможно, и захоронение польских евреев Варшавского гетто. Эти захоронения требуют обустройства и ухода. Ведь сейчас из-за самовольных раскопок по лесу можно встретить черепа и кости. Надо положить конец этому беспределу. Может быть, появится возможность наряду с польской создать и русскую книгу Памяти «Катынь». «Смоленские новости» 27 октября 2000 г.

Малая Катынская история

И. Цынман В Смоленском областном архиве мне предоставили копию акта от 8 октября 1943 г. об осмотре места фашистских злодеяний на бывшем хуторе Петра Тарабукина, подписанного капитаном Н. П. Ереминым и жителями поселка Катынь М. Е. Науменковой и А. М. Тарабукиной, двумя работницами местной аптеки. Здесь были убиты 4 еврея — зав. аптекой Мейерович и акушерка Могалиф и их малолетние внуки. Об этом же факте писал житель Катыни Валентин Григорьевич Юденков (газ. «Смоленские новости» от 27 июля 1993 г.). Он вспоминает, что в период войны ребенком слышал от старших, как осенью 1941 г. полицаи вели в ближайший лесок 4 евреев (две женщины, девочку и мальчика) и там их расстреляли, а потом присыпали их трупы землей в воронке от снаряда. 28 июля 1993 г. вместе с Юденковым и жителем Катыни Владимиром Тихоновичем Гончаровым мы посетили место расстрела: лопатой проверили грунт, но захоронения не обнаружили. Татьяна Федоровна Батова, секретарь Катынской сельской администрации, расспросила местную долгожительницу Дарью Ивановну Савченкову (Эрастиху) об этом случае. Она рассказала, что Марк Мейерович заведовал аптекой в Катыни. В начале войны он был мобилизован и, видимо, погиб. В поселке осталась его жена, она также работала в аптеке. Д. И. Савченкова подтвердила факт, отраженный в акте: осенью 1941 г. она видела, как полицаи провели через двор в огород четырех человек. Это были Мейерович, Могалиф и ее двое внуков. Уже выпало много снега. Мальчик 6–8 лет утопал в нем. Девочка 11–12 лет сопротивлялась, пыталась убежать. Ее били. Всех четверых расстреляли. Савченкова также сообщила, что мать этих детей также была расстреляна летом 1942 г. в Смоленске. Родных у них не осталось, поэтому о расстрелянных никто не спрашивал. Моя попытка установить на здании Катынской аптеки мемориальную доску, поставить памятник или памятный знак не увенчалась успехом.СМОЛЕНСК

Черный сорок второй

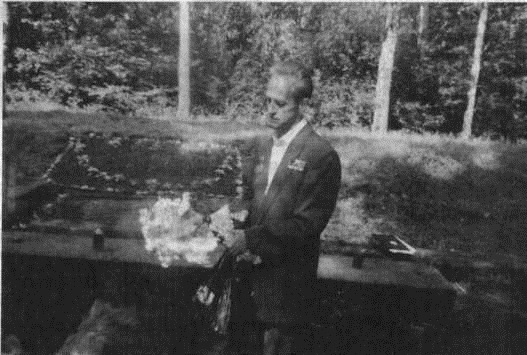

К. Фейгин Из справки о расстреле фашистами советских граждан-цыган в деревне Александровское Смоленского района 24 апреля 1942 года: «23 апреля 1942 года, перед вечером, из г. Смоленска в д. Александровское прибыли два немецких офицера и, явившись к старосте, предложили ему составить посемейный список жителей бывшего национального цыганского колхоза «Сталинская конституция» с разделением их на русских и цыган. 24 апреля, в 5 часов утра, прибывшим из Смоленска отрядом СС в количестве до 400 человек д. Александровское была оцеплена. Потом гитлеровцы обошли все дома и всех жителей деревни, как русских, так и цыган, выгнали полураздетыми из домов и погнали на площадь к озеру. Немецкий офицер, владевший русским языком, достал из кармана список жителей деревни и стал из толпы вызывать граждан, сортируя их на русских и цыган. После сортировки русские были отправлены домой, а цыгане оставлены под усиленной охраной. Потом офицер из оставшейся толпы выделил физически крепких мужчин, выдал им лопаты и в 400 метрах от деревни приказал вырыть две ямы. Кива Моисеевич Фейгин

Кива Моисеевич Фейгин

Когда мужчины были отправлены рыть ямы, туда же немцы погнали женщин, детей и стариков, избивая их прикладами, палками и плетками. Перед расстрелом осужденные были подвергнуты осмотру. Женщин и мужчин раздели и всех, кто имел смуглую кожу, расстреляли. Расстрел был осуществлен так: вначале расстреляли детей. Грудных детей живыми бросали в яму. Потом расстреляли женщин. Матери, не выдерживая этого ужаса, бросались в яму. Трупы расстрелянных закопали мужчины, потом они сами были расстреляны и немцами закопаны во вторую яму…» (ЦГАОР СССР, ф. 7021, оп. 44, д. 1091. Л. 1–3 подлинник). Холм, расположенный на опушке Вязовеньковской рощи, до 1967 года лишь немногим смолянам напоминал о трагедии, произошедшей в июле 1942 года. Я часто задаю себе вопрос: зачем нужно было скрывать от людей правду о чудовищном по своей жестокости преступлении нацистов? В начале 60-х годов, понимая ответственность перед народом и его историей, старожилы Смоленска Фрейдин Е. И., Енин Е. Л., Сосины, Пазовские обратились к ряду граждан с просьбой о пожертвовании средств для установления у подножия холма памятного знака. Деньги были собраны при помощи горсовета, и в 1967 году установили памятный знак с надписью: «Жертвам фашизма. Здесь захоронены 3 тысячи советских граждан г. Смоленска, зверски замученных в гетто и расстрелянных в 1942 году фашистскими варварами». С тех пор прошло четверть века, ушли из жизни те благородные люди, а у руководства города так и не нашлось времени и желания содержать в порядке места массовой гибели людей. Свою деятельность в Смоленске немцы начали с приказов об организации еврейского гетто. Апогея трагедия смоленских евреев достигла 15 июля 1942 года. Изолировав евреев, нацисты и их пособники сразу дали им понять, что они обречены на уничтожение. Никто не имел права выходить за пределы гетто. Из его обитателей были созданы специальные отряды, предназначенные для выполнения самых грязных и тяжелых работ. Но адские условия не убили людей в обитателях гетто. Я уверен, что кто-то из обреченных писал стихи и песни о людях, оказавшихся в аду. Их имен мы не знаем, а песни гетто живут. В середине 1942 года, истощив силы заключенных непосильным трудом и голодом, завершив их ограбление, нацисты начали акцию по уничтожению людей. Невозможно спокойно читать этот составленный в 1943 году документ: Акт о массовых расстрелах гитлеровцами жителей г. Смоленска летом и осенью 1942 года.

«Мы, нижеподписавшиеся представители органов Советской власти, Керус К. А. и Гуменюк А. М. и колхозники колхоза им. Молотова, являющиеся жителями д. Могалинщина Корохоткинского сельского совета Смоленского района и области, Филиппов Михаил Филиппович, Чусунов Павел Петрович, Косенков Андрей Савельевич и Сергеенков Петр Емельянович, составили настоящий акт о том, что при осмотре на опушке Вязовеньковской рощи, ранее входившей в территорию дома отдыха летного состава Красной Армии, которая расположена в 1 км от д. Могалинщина на запад, параллельно дороге Танцова роща — совхоз «Пасово» (примерно 150 м от указанной дороги), обнаружены могилы с трупами расстрелянных немцами мирных граждан, проживавших в захваченном немцами г. Смоленске. Названные могильники являются: одна специально вырытая траншея 50 м длины, 2,5 м ширины, 2 м глубины, в которой захоронено свыше 3 тысяч человек мирных граждан г. Смоленска, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. Кроме того, в непосредственной близости к этому могильнику прилегают еще три могильника размером: длина 5 м, ширина 4 м и 2 м глубина, в каждом из которых также захоронено по 150–170 человек мирных граждан г. Смоленска, расстрелянных немцами в 1942 году. Таким образом, на этом месте всего захоронено жертв немецкого произвола свыше 3500 человек. Опросом местных жителей-очевидцев установлено, что в первой половине июля 1942 года в д. Могалинщина прибыла команда военнопленных и полицейских, всего свыше 20 человек, которая приступила к рытью указанной выше траншеи. 15 июля примерно в 2 часа ночи из Смоленска начали прибывать машины с еврейским населением города, которое на основании приказа немецкого командования было еще в начале года согнано на жительство в пос. Садки. Всю ночь и первую половину дня 15 июля 1942 года из Садков были слышны вопли и крики женщин, насильно загоняемых в машины. Из Садков евреи, в том числе женщины, дети и старики, свозились на грузовых машинах к вырытой траншее. Все машины, возившие еврейское население города, были черного цвета, с совершенно закрытым кузовом, в котором входная дверь находилась сзади и была закрыта на замок. Около 10 таких машин ходили до 4-х часов дня, а затем свезенные к траншее евреи были расстреляны и захоронены. В тот день одновременно было умерщвлено около двух тысяч человек еврейского населения города. Было заполнено примерно две трети могильника. Остальная часть была не зарыта и некоторое время пустовала. На дне незаполненной части траншеи стояла просочившаяся кровь расстрелянных, уровень которой доходил до колена. Около места расстрела валялись женские гребенки, разная одежда, заколки, мужская, женская, детская обувь и другие предметы, принадлежавшие расстрелянному еврейскому населению г. Смоленска. Позже, после расстрела еврейского населения, пустовавшая часть траншей была заполнена трупами граждан г. Смоленска, которых немецкие захватчики расстреливали на этом месте. Заполнив указанную траншею, немцы дополнительно вырыли еще три могильника на опушке Вязовеньковской рощи. Здесь также были захоронены мирные жители г. Смоленска, расстрелянные немцами в разное время в 1942 году. Кроме того, в 50 метрах на восток от этих могильников, в глубине Вязовеньковской рощи, обнаружена специально оборудованная между двух деревьев виселица, на перекладине которой сохранился остаток веревки. Около виселицы имеется могильник с неизвестными лицами, захороненными немцами. О чем и составлен настоящий акт. (Следуют подписи)». (ЦГАОР, ф. 7021, оп. 44, д. 1092 л. 4–5, подлинник).Замалчивание этой трагедии не делает нам чести. В Смоленске, других регионах страны и за рубежом проживают родственники погибших. Пренебрежение к памяти убитых вызывает нездоровую реакцию. Пусть собираются в Вязовеньковской роще смоляне — родные и близкие погибших — и приезжают люди из разных мест. Да услышат они на этих траурных сборах призыв пророка Исайи: «И перекуем мечи свои на орала и копья свои на серпы, да не поднимет народ на народ меча, не будет больше учиться убивать».

Вязовеньковский мемориал

И. Цынман С началом немецкой оккупации Смоленска местных жителей не пускали в Вязовеньковский лес. Он использовался фашистами как закрытая зона. Здесь хранились оружие, техника, были места расстрела и захоронения евреев, коммунистов и патриотов. Евреев на протяжении всех месяцев оккупации свозили в Вязовеньковский лес в душегубках, закрытых машинах, а иногда гнали на расстрел как скот. Поэтому в лесу было много захоронений. Месторасположения большинства не установлены, так как лес в то время усиленно охранялся и эсэсовцами, и полицаями. Предполагается, что лишь в одном захоронении, время расстрела — 15 июля 1942 г., находится около 3 тысяч тел евреев и русских. О том, сколько жертв лежит в других захоронениях, можно лишь догадываться. В советское время число жертв войны намеренно занижалось. Ефим Сосин — один из руководителей установки памятников смоленским евреям в Смоленске и Монастырщине

Ефим Сосин — один из руководителей установки памятников смоленским евреям в Смоленске и Монастырщине

Инициаторы создания памятника в Вязовеньке

Инициаторы создания памятника в Вязовеньке

После войны возвратившиеся смоленские евреи под руководством Ефима Гилевича Сосина собирали деньги у жителей Смоленска, Москвы, райцентров для сооружения мемориала в Вязовеньке, на месте последнего известного захоронения. 29 июня 1968 года под руководством Е. Г. Сосина на его родине, в Монастырщине, был также поставлен памятник расстрелянным евреям. Однако деятельность Сосина и его соратников на этом не закончилась. На собранные ими средства был поставлен забор вокруг смоленского Гурьевского кладбища. Сейчас он обветшал. К сожалению, усилия Е. Г. Сосина не были оценены. Более того, не обошлось без неприятностей. Был написан донос, была прислана комиссия с ревизией. Проверяли доходные и расходные статьи по строительству, и лишь представив все документы, Сосин избежал репрессий. Стараниями учителя, участника Великой Отечественной войны Кивы Моисеевича Фейгина, умершего в марте 1995 г., а также при поддержке областного еврейского общественно-культурного центра, начиная с 1992 года ежегодно 15 июля — в день массового расстрела смоленских и попавших на Смоленщину волею судьбы евреев, у мемориала отмечается День памяти. «Рабочий путь», 12 июля 1995 г.

О событиях того времени и истории сооружения Вязовеньковского мемориала рассказала непосредственная участница его строительства — Ида Исаевна Черняк. Ида Исаевна, 1917 года рождения, смолянка, проживающая на улице Рыленкова, 7, вспоминает: — Когда началась война, мой муж Гусинский Семен Израилевич с 1939 года был в армии, мобилизовали и сестру Анну. Осталась я с родителями и годовалым сыном. Мне пришлось строить оборонительные сооружения, эвакуировать в Иркутск оборудование «Красного швейника». Погрузились мы в товарный вагон 14 июля 1941 года. Наши застрявшие перед Ярцевом эшелоны бомбили. Станцию захватил десант. На наших глазах гибли люди. Никогда не забуду, как у соседнего разбитого вагона мы увидели тяжело раненого молоденького русского лейтенанта, просящего пить, но ни у кого воды не было. А самолеты противника сбрасывали бомбы. Отчаяние, безотчетность в действиях, стремление уцелеть заставляли нас бежать. Нелегко досталась эвакуация. Приехали мы в Бугуруслан голые и босые и такими же вернулись 2 февраля 1944 года по вызову Смоленского горкома комсомола. Стала трудиться в управлении железной дороги, где проработала 16 лет, до его ликвидации. Смоленск был весь в руинах. Родные мои, которые оставались в оккупации, все погибли — никто не уцелел. Среди вернувшихся из эвакуации и демобилизованных евреев-воинов не было таких, у кого не погибли бы оставшиеся на оккупированной территории родные. У меня с мужем-инвалидом войны в Смоленске погибли бабушка Раша, брат отца Израиль с женой и дочкой. У мужа — родная сестра Рива с двумя сыновьями: Исаак — 12 лет и Изя — 10 лет. Много наших родных погибло в Стодолище и Починке. И так у каждого вернувшегося.

Соломон Гусинский открывает памятник

Соломон Гусинский открывает памятник

По дороге к памятнику в Вязовеньке

По дороге к памятнику в Вязовеньке

Местные жители рассказывали, что евреев, коммунистов и партизан убивали и закапывали живьем в разных местах: в Реадовке, в Вязовеньке и там, где полицаи их находили. Но 15 июля 1942 года в одни сутки в Вязовеньке убили или закопали живыми около трех тысяч евреев — узников Смоленского гетто вместе с коммунистами и партизанами. Возможно, эта цифра и больше.

У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. — читают молитву

У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. — читают молитву

У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. На переднем плане И. Цынман

У памятника в Вязовеньке погибшим узникам Смоленского гетто 16 мая 2000 г. На переднем плане И. Цынман

Примерно в 1947–1948 годах уцелевшие люди из семей Сосиных, Цилевичей, Абарбанель, Дыменты, Дымшиц, Агранат, Цынман, Липа Лабковский, Моша Фрейдин, Черняков, Сарневичей, Пазовских, Гусинских, Шейниных, Левитиных, Ениных, Левантов и других начали с того, что, несмотря на запреты властей, купили домик-хибару и открыли там молельный дом. Здесь евреи молились за безвинно погибших. С этим нельзя было мириться. Первыми сходили туда Штейнгард, Сарневич, Шейнин и другие, у которых, пока они воевали против фашистов, в родном городе полностью погибли родители, жены, дети. Молельный дом вскоре закрыли, но зародилась идея поставить погибшим памятник. Эти же люди пришли ко мне на работу, чтобы я пошла с ними в горисполком просить средства. Там нам отказали, но посоветовали написать в центральные и областные газеты, чтобы нам помогли. Так появились наши публикации в «Известиях», «Правде» и «Рабочем пути». Я, как бухгалтер, открыла счет в банке и вела бухгалтерию. Многие из разных мест страны присылали деньги на наш счет. Шел сбор и в Смоленске по подписным листам. Я лично собирала деньги у людей разных национальностей, так что мемориал в Вязовеньке создан на общенародные деньги. Сооружало памятник похоронное бюро, и в 1966 году он был закончен, но не было благоустройства и ограды хотя бы части захоронения. И здесь нам помогли горсовет и Заднепровский райисполком. Они организовали подвоз земли, за их счет была сделана ограда, навешаны ворота, сделан въезд с дороги. Большой вклад внес Соломон Израилевич Гусинский, в те времена работавший в Красноармейском райисполкоме. Он же выступил открывателем памятника 21 мая 1967 года. Наряду со смолянами на открытие приехали из всей страны наши земляки, оставшиеся жить в местах эвакуации. «Рабочий путь» от 15 июля 1997 г.

Смоленск — 26 месяцев во власти неприятеля

Воспоминания проф. Б. Базилевича Вот что, рассказал о положении евреев в оккупированном Смоленске профессор Смоленского пединститута Борис Васильевич Базилевский, не успевший в 1941 году покинуть город: «…Еще ужаснее было поведение фашистов в отношении еврейского населения. Приблизительно 28 или 30 июля 1941 года фон Швец (военный комендант города Смоленска) отдал распоряжение о создании в Смоленске гетто, для которого были отведены, так называемые, Садки. Все русское население Садков должно было бросить свои дома и переселяться в другие части города, а на их месте должны были поселиться евреи. Это переселение немецкие жандармы осуществляли не просто со своей обычной грубостью, а с форменным издевательством. Людям не давали транспорта, и они должны были на ручных тележках перевозить тяжелую мебель. В связи со срочностью этого переселения (в начале был дан срок до 3 августа) на узком временном мосту сталкивались потоки переселенцев, двигавшихся из Садков и в Садки. Старостой (или старшиной) гетто комендатура назначила известного в Смоленске дантиста, доктора Пайнсона. В частых разговорах со мной доктор Пайнсон неоднократно жаловался на эту тяжелейшую обузу, которую он должен нести в интересах еврейского населения. Перспектив на благополучный исход не было. Несколько раз гетто облагалось «налогами». Население гетто должно было снабжать немцев теплой, в особенности меховой, одеждой, так как приближалась зима. По рассказам часто бывавшей у меня Берты Ильиничны Гейвашович, до войны много лет работавшей секретарем деканата физмата (Б. И. Гейвашович родилась 28 декабря 1903 г. в Смоленске; в 1934—35 гг. она работала в редакции «Большевистского молодняка», с 8 сентября 1935 года — в СГПИ), женщины очень правдивой и культурной, эти налоги «собирались» немецкими жандармами. Это сопровождалось неописуемой грубостью, а весьма часто и избиением стариков, женщин и детей. Немцы посадили горожан на голодный паек (неработающих не снабжали), а населению гетто было и вовсе отказано в каком-либо продовольственном снабжении, предоставив евреям изыскивать пропитание неведомыми путями. Пока население гетто направлялось на работы по уборке улиц города (чтобы удобно было ездить немецким автомобилям), работающие получали только скудный хлебный паек (кажется, 200 г). Когда же по распоряжению комендатуры евреев прикрепили к работе на железной дороге, положение с питанием работающих приняло какой-то хаотический характер. В одних местах (дальше от вокзала) иногда ничего не давали, а в других (ближе к вокзалу) давали суп, которого хватало не только работающему, но и его домашним. Однако чаще еды не хватало, скромная и деликатная Гейвашович, несмотря на все свое стеснение, вынуждена была брать тот хлеб, которым я и жена с полной искренностью могли с нею поделиться. В Смоленске евреи сначала работали в городе, а потом почти исключительно на вокзале. Отдельных специалистов — плотников, столяров, слесарей — я лично видел работающими в гестапо, когда в январе 1942 года часами дожидался в холодном коридоре допроса, сопровождавшегося криком, бранью и пинками (таким допросам я подвергался четыре раза). Глядя на этих евреев, я каждый раз со страхом думал об их участи (среди русских людей, не являвшихся немецкими сторонниками и прихвостнями, все больше шепотом говорилось о диких зверствах немецких разбойников над еврейским населением в разных городах). Б. И. Гейвашович каждый раз, когда навещала меня и жену, говорила, что у нее плохие предчувствия: ей придется погибнуть. Утешать ее было очень трудно, так как уверенность в окончательной победе над варварами не гарантировала, что эта победа придет раньше, чем проклятые насильники успеют совершить свое гнусное дело. Так, к несчастью, и случилось. Весной 1942 года в Смоленске разразилась ужасная драма, подобная той, о которых мы слышали из других городов. В один из ужасных дней (числа не помню) гетто было оцеплено жандармами; жителей выгоняли из домов. Эмигрант Гандзюк Григорий Яковлевич (первый заместитель Б. Г. Меньшагина), по слухам, о которых мне поведал доктор Никольский Георгий Владимирович (санитарный врач города Смоленска), стоял в гетто с револьвером в руке, очевидно, «для порядка». Я упоминаю об этом потому, что хочу отметить, кого тянули за собой звери-завоеватели. В этом кошмаре в числе 1200 человек погибла и Б. И. Гейвашович, вероятно, и доктор Пайнсон, и некоторые другие, кого я знал как честных и добросовестных работников (врачей, оптиков, ремесленников). О драме в гетто я узнал через два дня. Слухи о способе убийства были противоречивы. По одним, несчастных людей расстреляли, по другим, отравили газами, пущенными в закрытый автобус. Известие об этой драме, передававшееся шепотом, производило на русских людей гнетущее впечатление, и, несомненно, многие из тех, кто относился к немцам без должной злобы, сделались ярыми ненавистниками немецких палачей. Мне ни разу не пришлось слышать, чтобы об этом разбое говорили без возмущения и омерзения… …Вообще же, по сведениям, которые мне передавали доктор Никольский и бывший лаборант педагогического института Рыкалов Константин Николаевич (до войны был научным сотрудником СГПИ), в Смоленске постоянно происходили массовые убийства и расстрелы русских людей; говорили, что около Гедеоновки два раза в неделю расстреливали по 35–40 человек. г. Смоленск, 28.IX.43 г. (Архив Управления Федеральной Службы контрразведки РФ по Смоленской области, д. 9856-с л. д. 21–27 об.)Реликты войны

Л. Котов Недавно в парижском издательстве «Имка-Пресс» вышла в свет на русском языке книга с воспоминаниями Б. Г. Меньшагина — смоленского адвоката, ставшего в годы фашистской оккупации бургомистром Смоленска. Неведомыми путями она была распространена в нашей стране. Автор этой книги преподносится издателями как подвижник, который всю жизнь защищал людей и даже в годы войны спас от смерти три тысячи человек. Каков был на самом деле этот защитник, мы сможем узнать, проследив его дела хотя бы на примере трагической страницы из истории Смоленска, связанной с уничтожением гетто.Как было уничтожено Смоленское гетто

Гетто — слово итальянского происхождения, сейчас мало кому известное. Недавно в двух молодежных аудиториях (около 150 человек) на мой вопрос, знают ли слушатели значение этого слова, никто не смог даже приблизительно объяснить его значение. Забыто слово, ушло из памяти. — А может, это и к лучшему? Слова тоже стареют, ветшают, выходят из употребления, — заметил один из моих коллег-журналистов. — Да и зачем держать в памяти, реликты войны? Молодежи это совсем ни к чему, у нее своих проблем хватает. Реликты войны…, проблемы молодежи… И подумалось: пройдет еще совсем немного времени, и война станет совсем далеким и забытым прошлым… И может все начаться сначала. В суете жизни, подогреваемой спекуляциями на прошлом, начнут не в памяти, а наяву всплывать реликты войны… Впрочем, это уже происходит. В Прибалтике разрушают памятники советским воинам, сооружают мемориалы на могилах националистов-эсэсовцев… В Западной Украине устраивают парадные марши бывших бендеровцев, совсем недавно обагрявших руки кровью своего же народа… Что это — беспамятство или невежество? Что за этим стоит: возрождение национального самосознания или разрушение интернационального единения народов? Кому это выгодно? Почему люди, объявляющие себя демократами и борцами за народ, извращают его историю, спекулируют на ее «белых пятнах», кощунствуют над памятью своих же сородичей, павших в борьбе с фашизмом? Мы вернемся к этим вопросам, а пока поговорим о гетто. Понятие гетто пришло в наш XX век из далекого средневековья. Так в старину во многих городах Италии, Германии, Чехии называли кварталы или предместья, объявлявшиеся «чертой оседлости» для евреев-ремесленников, торговцев, врачевателей. Цивилизация похоронила гетто. Слово это забылось, стало реликтом. Возродили его нацисты, превратившие гетто в лагеря уничтожения евреев. Чудовищно, но факт: люди хладнокровно и расчетливо уничтожали себе подобных только за то, что они принадлежали к другой расе… На пороге второй мировой войны — 30 января 1939 года — Гитлер пророчески заявил, что новая война завершится «уничтожением еврейской расы в Европе». И это была не пустая фраза. В июле-августе 1941 года, сразу же после вторжения в СССР, ведомство Гиммлера подготовило ряд организационных, практических и материальных мероприятий по осуществлению поставленной цели — «окончательному решению еврейского вопроса». Понятие «окончательное решение», — нацистский синоним слова «уничтожение». Нацисты считали себя сверхкультурными людьми и не употребляли слов — расстрелять, казнить, сжечь, убить. В обиходе были синонимы этих понятий — устранить «нежелательных лиц», «подвергнуть спецобработке», «провести особую акцию» и т. д. Непосредственное осуществление этих преступных акций на оккупированных территориях было поручено ведомству Гиммлера, для чего были созданы специальные формирования из лиц, отобранных в войсках СС, гестапо, полиции безопасности и службы СД — айнзатц-группы, подразделявшиеся на айнзатцкоманды (оперативные команды) и зондеркоманды (особые команды). Те, в свою очередь, делились на еще более мелкие группы — тайлькоманды. В Смоленске разместился штаб айнзацгруппы «Б», приданной группе армий «Центр», и самостоятельно действовавший отряд полиции безопасности «Смоленск». Истребление евреев проводилось изуверскими методами: в ряде населенных пунктов их умерщвляли сразу же после захвата местности; там же, где вермахт нуждался в рабочей силе, евреев собирали в гетто и уничтожали постепенно — «посредством труда». Как это происходило, видно на примере трагической судьбы гетто в Смоленске. В вышеназванной книге воспоминаний бывшего адвоката и смоленского бургомистра Б. Г. Меньшагина я напрасно искал какие-либо сведения о гетто в Смоленске, хотя книга эта объемная, с приложениями, обильными комментариями и справочным аппаратом, как полагается в любом научном издании, претендующем на достоверность изложения материала. Меньшагин с завидной точностью в деталях — именах, датах, отдельных мелких фактах — описал довоенное время, когда он выступал защитником на судебных процессах в Смоленске, поведал о своем сидении во Владимирской тюрьме в послевоенное время, на трех страницах (из 132-х!) кое-что существенное, по мнению издателей, рассказал о «Катынской трагедии». А вот о том, как 15 июля 1942 года в Смоленске было уничтожено гетто, о своей «блистательной деятельности» на посту бургомистра города, а точнее Начальника города Смоленска (это далеко не совпадающие понятия) — ни слова. Лишь в комментариях одного из издателей Г. Суперфина приведены некоторые подробности на этот счет. Книга растиражирована газетой «Русская мысль», ходит по рукам, ею пользуются доверчивые историки и некоторые падкие до сенсаций журналисты. В ней, по мысли издателей, подается мировой общественности еще одно «свидетельство» о преступлении энкаведистов в 1940 году в «Катынском лесу» против польских офицеров, об их жестокости и антигуманности в обращении со своими жертвами, в данном случае — с почти «безвинным» адвокатом из Смоленска, который якобы всю жизнь защищал людей и даже спас от гибели тысячи человек (в приложении дано письмо Б. Г. Меньшагина, датированное 6 января 1980 г., где есть его самооценка прошедшей жизни: «…возвращение нескольким тысячам людей свободы, в т. ч. в годы войны более 3-м тысячам приносило мне радость»). Эти строки меньшагинского письма более чем сомнительны. Смолянам-старожилам, пережившим черные дни оккупации, своими глазами видевшим, как безжалостно убивали на улицах города тысячи военнопленных, как было уничтожено 1800 ни в чем не повинных стариков, детей и женщин, никогда не поверят в правдивость этих слов. Личность Меньшагина нам хорошо памятна. Мы еще вернемся к ней. Да, издатели потрудились на славу. Вытащили на свет божий воистину, реликты войны, казалось, давно всеми забытые и выброшенные на свалку истории имена Меньшагина, Умнова, Гандзюка, Пасхина (он же Максимов), Кончаловского (он же Сошальский). Список этот можно продолжить, вспомнить Алферчика, Околовича, Витушко, деникинского полковника Бердяева, Наронского, Швайко, Калюкевича, Миллера. Все они из одной обоймы — ближайшие помощники и единомышленники Меньшагина, лакейски пресмыкавшиеся перед оккупантами, вместе с ними творившие черное дело. Габриель Суперфин, как говорили когда-то наши предки «ничтоже сумняшеся», отмечает: «Сам Меньшагин неохотно говорил о службе немцам. Может быть, он избегал щепетильных тем, опасаясь нового срока, а может быть, боялся назвать кого-то, кому мог бы своими лишними словами повредить…» Ну, почему же повредить? Назвал бы одного-другого из тех трех тысяч, которых он спас в оккупированном гитлеровцами Смоленске… Нет, господин Суперфин, не в этом причина молчания Меньшагина о своей службе оккупантам. На следствии (судя по некоторым материалам смоленского архива) он был очень словоохотлив, назвал всех коллег по совместной службе, более того — помогал вспоминать другим грехи свои (Заречину, Пастернаку, например). Постараемся восполнить пробелы в опубликованных воспоминаниях Меньшагина, причем, не будем манипулировать мемуарами его соучастников, как это делают издатели книги. В этом нет нужды, так как «автор» книги оставил для истории обширное документальное наследие (о том, что оно сохранилось, Меньшагин не знал). Это его приказы по городскому Управлению, статьи в газету «Новый путь», доклады в полевую комендатуру и начальнику отдельного отряда полиции безопасности и СД обершарфюреру Масскову. Сохранились даже письма Меньшагина Адольфу Гитлеру и генералу-фельдмаршалу фон Боку (командующий группой армий «Центр»). Любопытные документы. Мы их еще процитируем. А пока вернемся к судьбе гетто. Гетто было создано в первые дни оккупации Смоленска. Занималась этим полевая комендатура, та самая, которая организовала и городское Управление во главе с Меньшагиным. Старожилы помнят: среди приказов немецкого военного командования, распоряжений местного коменданта, которыми были обклеены тогда стены многих угловых зданий, особенно четко выделялось набранное крупно жирным шрифтом объявление: евреям с вещами собраться в гетто… И далее указывался маршрут в Садки (северо-восточная окраина города в Заднепровье). Полевая жандармерия с помощью «местных активистов» из городского Управления (ими, кстати, верховодил Глеб Умнов, преподаватель техникума связи, которому по рекомендации Меньшагина было поручено формировать городскую Охрану — отдел горуправы — преобразованную позднее в городскую Стражу) — очистила от населения большой квартал (около 80 частных домов) возле Еврейского кладбища, обнесла его колючей проволокой. Уже 5 августа 1941 года, т. е. неделю спустя после прекращения боев за Смоленск, гетто начало функционировать. Об этом, между прочим, докладывал Меньшагин обершарфюреру Масскову, прибывшему в Смоленск со своим отрядом позднее. Гетто возглавил Совет во главе с известным в Смоленске зубным протезистом Пайнсоном, с которым Меньшагин «имел сношения» и решал вопросы, касающиеся евреев. Первоначальная численность гетто была незначительной. Шли туда добровольно лишь те, кто был из-за пожаров лишен крова и не имел надежных связей в городе. Городская охрана Глеба Умнова (сначала десятка полтора-два навербованных добровольцев, освободившихся из захваченной немцами тюрьмы) вместе с фельджандармерией вылавливала евреев и загоняла их в гетто. В архивных источниках относительно численности гетто в Смоленске мелькают цифры 2–2,5 тысячи человек. Несомненно, обитателей гетто было значительно больше. К 15 июля 1942 года в нем оставалось около двух тысяч человек. Но достоверно известно, что за минувшую зиму в гетто умерло несколько сотен человек. Умирали от болезней, холода и голода… О жизни и быте обитателей гетто известно многое. Жили скученно, по 6–5 семей в доме. Хлебный паек выдавался только работающим — 200 граммов в день. Кормились подаяниями, меняли у крестьян личные вещи, одежду на продукты питания. По городу евреи ходили с желтыми лоскутами, нашитыми на спину или рукав. Мне врезалась в память одна сцена. Неподалеку от мелькомбината, где жила наша семья, в бывшем клубе разместилась немецкая казарма. В помойке возле нее роются два подростка, — мальчик и девочка лет 14–15. Помойка богатая, ведь в казарме живут солдаты, занятые на хлебозаводе… Подростки увлеклись и не заметили, как к ним почти вплотную подошел немец с помойным ведром в руках. Остановился, вынул из ведра куски хлеба и бросил под ноги, улыбаясь, повторял: «Брот, брот, гут брот…» (Хлеб, хлеб, хороший хлеб…). Паренек приблизился и стал собирать хлеб в холщовую сумку, висевшую на шее. Солдат тут же опорожнил ему на голову помойное ведро и ударил несчастного носком кованого сапога. «Юде, нике брот!», — с гоготом кричал он, радуясь своей изуверской выходке. Тут надо сказать, что разные были немцы. Встречались и доброжелательные, сочувственно относившиеся к населению и к евреям тоже, помогавшие в меру своих возможностей. Но были и такие, как этот садист, унизивший человеческое достоинство и избивший подростка лишь за то, что он еврей. Эта сцена тоже реликт войны. Но разве можно ее забыть, выбросить из памяти? Поначалу Управление города взяло на учет работоспособных евреев. Через биржу труда мастеровые, ремесленники стали получать работу (даже комендатура выдала несколько патентов евреям — портным и сапожникам). Но в начале ноября 1941 года Меньшагин получил, для сведения и руководства, директиву из полевой комендатуры № 813, озаглавленную: «Касается евреев». Советник Военного Управления Феллензик пишет, адресуясь к руководству местных комендатур округа: «Согласно распоряжению Хозяйственной инспекции за № 50023/41 от 22.10.41 г. должно быть немедленно проведено исключение евреев из списков безработных… Предписать воинским частям немедленно уволить работающих у них евреев… После исключения из списков у евреев должны быть отняты все инструменты и взяты на сохранение Управлением начальника города. Бургомистр должен согласовать это с Биржей Труда, отдать конфискованные инструменты ремесленникам арийцам… Найденное у евреев сырье, которое может быть обработано, конфискуется и сохраняется. Все евреи должны быть в гетто». Этот любопытный документ хранится в рабочих бумагах Меньшагина. На нем его собственноручная помета: «ТО. Доложить о патентах, выданных евреям. 9.XI.41 г. Б. М-н». Входящий регистрационный № 61. 10/XI.41 г. Мог ли Меньшагин рассказать Г. Суперфину, как реализовывалась эта директива? Конфискацию инструментов и сырья в гетто проводила полевая жандармерия под контролем лейтенанта Опеца с участием городской Стражи, возглавляемой Глебом Умновым. Операция прошла успешно. Конфискованное имущество было доставлено на склад городского Управления № 1. В директиве есть еще одно важное указание: отныне евреям запрещается «менять местожительство или квартиры, выходить куда-либо за границы своей общины. Нарушения будут сурово наказаны. В дальнейшем евреи должны быть собраны в отряды для принудительных работ и должны получать наиболее трудные работы». Из докладов Меньшагина в комендатуру и полицию безопасности видно, что отныне в отдел очистки города (руководил Г. Я. Околович — лидер энтеэсовцев) ежедневно прибывала рабочая колонна из гетто, численностью в 1000 человек, использовавшаяся на наиболее тяжелых и грязных работах. Чистили улицы, выгребные ямы, разбирали разрушенные кирпичные здания. В Смоленске живет чудом уцелевший узник гетто Владимир Иосифович Хизвер. Беседуем с ним: «Мне было тогда 14 лет. Мал ростом и худ я от природы, а в гетто совсем отощал, едва ноги переставлял. Но меня числили взрослым, посылали на работы. С вечера приходил человек из Совета гетто и указывал, где и в какое время рано утром собираться, куда погонят на работу. Часто гоняли нас на вокзал мыть и чистить вагоны после выгрузки раненых, прибывавших с фронта, таскали шпалы, разгребали балласт. За малейшую провинность — удары по спине, зуботычины. Больно вспоминать…». Гетто немцы «чистили» не раз и не два. За малейшую провинность — штраф. А сколько костюмов, модной женской одежды пошили портные гетто по заказам комендатуры и Меньшагина? Сколько сапог и туфель стачали искусные сапожники? Разве об этом Меньшагин мог рассказывать Г. Суперфину? «Меньшагин в высшей степени соответствовал своему назначению: он был адвокатом, защитником. И первый естественный импульс в любых условиях и обстоятельствах для него заключался в том, что надо защищать людей. Он старался выполнить эту задачу в период массовых репрессий тридцатых годов, он принял на себя эту миссию, когда пришли немцы». Это пишет Габриэль Суперфин (московские журналисты мне сообщили: Габриэль Суперфин и Наталья Горбаневская — борцы за свободу советских евреев!), автор комментариев, знавший Меньшагина лично, и, видимо, не раз беседовавший с ним. Господин Суперфин, Вас обманул Меньшагин. Оценка, которую Вы дали его личности, цинична и кощунственна по отношению к памяти тысяч советских людей, в том числе и к узникам Смоленского гетто. В архиве сохранился документ — доклад Меньшагина все тому же начальнику Отдельного отряда «Смоленск» обершарфюреру СС Масскову, направленный накануне уничтожения гетто. Процитируем этот весьма любопытный документ: «В гетто по распоряжению комендатуры изъято 60 комплектов постельных принадлежностей, швейных машинок — 3. За несвоевременную сдачу постельных принадлежностей еврейский Совет оштрафован на 5000 рублей». Контрибуция! Разве адвокат Меньшагин не знал, что контрибуции запрещены международным правом? Судьба узников гетто уже была решена, назначен день массовой экзекуции. А Меньшагин принимает решение взыскать со строптивых контрибуцию! Как это можно назвать, если не злодейством! В ночь с 14 на 15 июля 1942 года отряд жандармерии с участием городской Стражи, возглавляемой первым заместителем начальника города Г. С. Гандзюком и начальником политического отдела Стражи Н. Ф. Алферчиком, окружил гетто. Владимир Иосифович Хизвер рассказывает: «Началось ночью, где-то в первом часу, когда все мы после изнурительного рабочего дня спали. Вначале появились автомашины и рассредоточились по проулкам и между домами. Никто этому не придал особого значения, не обратил внимания. Уснули. Вдруг меня тормошит мама: «Володя, Володя, проснись…» Открываю глаза, встаю… С улицы доносится шум, слышатся вопли женщин, крики детей. Что происходит? «Нас выселяют», — сказал кто-то. — Куда, почему ночью?.. Часа в три ночи ворвались в наш дом: «Выходите! Быстро выходите! С собой взять только одежду…». Вижу немецкого жандарма с бляхой на груди и полицейских с карабинами. Толкают в спину прикладами, гонят на улицу. Гетто очищали поэтапно. Очистят столько-то домов, сгонят к перекрестку улиц на площадь, освещенную фарами автомашин, построят. Отделяют крепких мужчин и уводят. Остальных грузят в автомашины, увозят. Были три или четыре машины — «душегубки»… Мы с мамой стояли у самого откоса. Внизу по склону холма было большое картофельное поле, спускавшееся к нефтебазе. Мы видели, как сажали в «душегубки» женщин и детей. Вот скоро и наш наступит черед… Какое-то оцепенение, безразличие сковало душу. Мама тихо плачет… Вдруг она говорит мне: «Володенька, сынок, беги, беги, родной…» Я оглянулся, поблизости нет охраны, и рванулся к картофельному полю. Метров восемь, может, больше, пробежал и упал в борозду, прополз чуть и замер, уткнувшись в землю. Так я пролежал до утра и почти весь день, пока все стихло. Ничего больше не видел, только слышал крики, шум да гул моторов нагруженных людьми машин, уходивших из гетто». Дора Ерухова успела закончить 7-ю среднюю школу, получить аттестат. Ее мучили, а затем расстреляли в Вязовеньке. Ее старший брат-красноармеец погиб, организуя Соловьеву переправу. Уцелел лишь отец, воевавший от начала до конца войны, следы которого потерялись.

Дора Ерухова успела закончить 7-ю среднюю школу, получить аттестат. Ее мучили, а затем расстреляли в Вязовеньке. Ее старший брат-красноармеец погиб, организуя Соловьеву переправу. Уцелел лишь отец, воевавший от начала до конца войны, следы которого потерялись.

Володе повезло. Он благополучно добрался до Днепра, прошел берегом до переправы, оказался на левобережье, в южной части города. Куда идти? Дом возле Сенной площади, где жили до войны, сгорел, соседи разбрелись. Оказавшись возле Чертова рва за улицей Запольной, увидел домик. Вспомнил, что тут он бывал со своим отчимом до войны, здесь жил его товарищ по работе. Постучался. Семья столяра Гредюшко приняла мальчика. Накормили, спрятали. Володе повезло и дальше. Через несколько дней неожиданно сыскался отчим, бежавший из плена. Они вместе покинули Смоленск, ушли в Монастырщинский район. Там случайно встретились с партизанской группой Грицкевича. Началась другая жизнь — Володя стал партизаном 2-й Клетневской партизанской бригады. После освобождения — суворовское училище, однако это уже другой рассказ…

Две подруги — две судьбы, сфотографированные в 1935 году. Повыше — Аня Муравич. В 21 год в Вязовеньке ее лишили жизни. Вместе с нею расстреляли младшую сестру и родителей. Охранявший гетто полицай Троцюк, брат ее подруги, спасти ее и сестру не сумел. Из всей ее семьи уцелел один брат, воевавший всю войну, получивший тяжелые ранения. Рядом — Нина Рубинова. Пережив ленинградскую блокаду, она дожила в Смоленске до правнучки.

Две подруги — две судьбы, сфотографированные в 1935 году. Повыше — Аня Муравич. В 21 год в Вязовеньке ее лишили жизни. Вместе с нею расстреляли младшую сестру и родителей. Охранявший гетто полицай Троцюк, брат ее подруги, спасти ее и сестру не сумел. Из всей ее семьи уцелел один брат, воевавший всю войну, получивший тяжелые ранения. Рядом — Нина Рубинова. Пережив ленинградскую блокаду, она дожила в Смоленске до правнучки.

«Володя! Ты маленький, юркий. Беги, спасайся», — просила его мать. Володя прыгнул, как кошка, в картофельную ботву. Он единственный, кто спасся в дни расстрела. На снимке: Владимир Иосифович Хизвер у захоронения в Вязовеньке — очередное свидание с матерью.

«Володя! Ты маленький, юркий. Беги, спасайся», — просила его мать. Володя прыгнул, как кошка, в картофельную ботву. Он единственный, кто спасся в дни расстрела. На снимке: Владимир Иосифович Хизвер у захоронения в Вязовеньке — очередное свидание с матерью.

Говорят, спаслись и другие узники гетто. Возможно. Прочитают эту статью — откликнутся. И мы сможем узнать новые детали, новые подробности о том, как погибло гетто. Меньшагин не пожелал рассказать о том, как погибло гетто, а ведь он знал куда больше Володи Хизвера. Узников гетто вывозили в район деревни Могалинщина Корохоткинского сельсовета, где на опушке Вязовеньковской рощи заранее была приготовлена глубокая и длинная траншея. «Детей бросали в яму живыми, туда же сваливали трупы, доставленные машинами-душегубками, и трупы расстрелянных», — говорится в акте Чрезвычайной государственной комиссии. Есть и другой документ-признание свидетеля и участника расправы над людьми бывшего агента отдела Алферчика — Владимира Фридберга, скрывавшегося под фамилией Николаев. В мае 1945 года он рассказал Военному Трибуналу: «Я лично на машине выехал с 30 евреями по Московскому шоссе на 10–15 километров и 3 километра в сторону, в лес, где уже была приготовлена яма. Всех 30 евреев выстроили лицом к яме, после чего немецкий офицер из жандармерии построил сзади в ряд полицейских, где был и я. Кроме полицейских, были построены и немецкие солдаты на расстоянии 60 шагов. По команде дали залп по евреям… Всех расстреляли одним залпом». Он назвал соучастников преступления. Среди них были Алферчик, Швайко, Миллер, Ерофеев, Калюкевич и другие. Владимир Фридберг, еврей по национальности, служил в полиции под фамилией Николаев. Дело тут не в национальности, выродки есть у каждого народа. Меньшагин — русский, Алферчик — белорус, Швайко — украинец, Калюкевич — поляк, Миллер — немец и т. д. Дело в нравственной, моральной чистоте души человека, в его идейных убеждениях. Фридберг получил заслуженное возмездие — после войны был арестован и по приговору трибунала расстрелян как военный преступник. Швайко укрылся в Канаде, Миллер в Бразилии, Алферчик в Австралии, Ерофеев в США, Калюкевич в Аргентине… Но где бы они ни прятались, им не уйти от всенародного презрения, от ответственности за содеянные преступления. И как бы ни лакировали биографию Меньшагина, ничего не выйдет: в народе справедливо говорят, что «черного кобеля не отмоешь добела».

Показания свидетеля

Записал И. Цынман Игорь Петрович Тобольчик, житель города Смоленска, 8 августа 1994 г. рассказывал мне следующее: «Родился я в Смоленске в 1928 г. в Шоссейном переулке района Садки, где прожил всю жизнь. В первые дни войны бомбили Смоленск. В частности, метили в нефтебазу, которая располагалась в Садках. Однако все время попадали в откосы. Мы, подростки, бегали смотреть воронки от авиационных бомб. Мать решила отвести нас к знакомым в Валутино, расположенное за Колодней. Однако бомбили и там. Мы пошли дальше, в деревню Медино, а затем отправились в Кардымово. Жители и солдаты из Смоленска колоннами на лошадях, машинах, пешком двигались по направлению к Соловьевой переправе. 10 июля 1942 г. мы вернулись в Медино, остановились у знакомых, где жило уже четыре семьи. 25 июля встретили немцев, после этого пришлось вернуться в Садки. Есть было нечего. Фашисты собрали взрослых и подростков, отправили на ремонтные работы: приказали восстанавливать дороги, засыпать воронки, позже, зимой, очищать от снега. В Садках создали гетто. Местных жителей выселили, они уходили кто куда мог. Граница гетто — школа № 24. Наш дом не попал в территорию гетто. Никому не разрешалось переходить через железную дорогу, за которой был Днепр. Проход был через переезд у нефтебазы и Крестовоздвиженского моста. Мы жили рядом с переездом и оказались свидетелями жизни евреев в гетто. Еврейскую молодежь собирали отдельно. В основном она работала на железной дороге, за это кормили. В Садках не было воды, и евреи вынуждены были ходить за ней на Днепр, через переезд. По сути дела, люди год жили без воды. Часто полицаи и немецкие солдаты издевались: забирали принесенную воду, часто тут же выливали. Евреи снова шли за водой. Евреев было много, они заняли более 40 домов, в каждом из которых жило до десяти семей. Последние дни существования гетто приходились на середину лета. Еще 14 июля 1942 года все было нормально, люди, как обычно, пошли на работу. На следующий день гетто было оцеплено полицаями с собаками. Никого никуда не пускали. Были слышны крики, плач. Нас, подростков, погнали на работу. Поползли слухи, что евреи эвакуированы неизвестно куда. Когда мы возвращалась домой, то видели зеленые крытые фургоны, возможно, это были душегубки. Позже рассказывали, что в этих закрытых машинах возили евреев. Им объявили, что их перевозят в другой лагерь. Было приказано собраться на средней улице, взять только ценные вещи. Военнопленные, работающие на нефтебазе, говорили, евреев возили вечером и ночью 14 июля и весь день 15. Только через несколько дней жители деревни Могалинщина рассказывали, что в Вязовеньковском лесу были слышны крики: там расстреливали евреев. Ходить в лес запрещалось. Однако позже люди ходили туда и видели провальные ямы. В Вязовеньковском лесу находились склады боеприпасов. Работали там только пленные, которые позже также были расстреляны. Сейчас им в Пасове (возле деревни Щеткино) поставлен памятник. Управление полиции русским людям выдавало аусвайсы, с ними мы ходили на Рязанку разгружать или воровать соль. Из Смоленска в Германию вывозили молодых людей 1925–1926 года рождения. Полицаи окружали базар, проверяли аусвайсы, решали, кого отправить в Германию, а кого оставить для работы в Смоленске. Каждый день жизни был под угрозой. Видеть трупы людей стало обычным делом. Зимой 1941–1942 гг. из-за гололедицы машины не могли подняться на Таборную гору. Дети должны были посыпать дорогу песком, который лежал на обочине замерзшими кучами. Взять его было трудно. Полицай лопатой бил нас за нерасторопность. Немец, машина которого буксовала, выскочил из машины, вырвал лопату из рук полицая и стал его бить. Потом немец подозвал меня и других ребят и стал показывать фотографии своих детей. Затем вытащил две буханки хлеба и поделил между нами. Нас было 6 или 7 человек. Это был не эсэсовец, а рядовой солдат. Больше всех зверствовали финны, их даже узнавали по зверствам. На кладбище, расположенном на улице Нормандия-Неман, похоронены люди всех национальностей. В этом месте в период оккупации находился лагерь военнопленных, среди них были татары, евреи. Потом в нем оказались те, кто воевал на стороне немцев. Работая водителем в 1945 г., я узнал, что кроме немцев здесь были итальянцы, французы, испанцы, финны. Каждый говорил на родном языке. Умерших увозили хоронить в Реадовку.»ПРАВЕДНИКИ МИРА

Евреям спасения не было

Записал И. Цынман В июле 1996 года позвонила мне незнакомая женщина. Назвалась Третьяковой Татьяной Ефимовной* и попросила о встрече. Речь пошла о событиях более чем полувековой давности — спасении от неминуемого убийства ее еврейской подруги. Татьяна Ефимовна рассказывала: «Родилась я в Смоленске в 1924 году, в коммунальной квартире по Мало-Штабному переулку, где мы имели комнату около 15 кв. м. Отец мой был сапожником, а мать работала на молочном заводе на Рачевке. Позднее у меня появилась младшая сестра — Валя. Место, где мы жили, было бойкое — рядом штаб Белорусского Военного Округа. Училась я в маленькой 4-й средней школе, расположенной рядом с банком. Позади школы находилась больница Черномордика с большим садом. На том месте сейчас жилой массив под названием «Дом партактива».* Позднее ей и ее матери присвоено звание «Праведница мира». 41