Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Ляля Кандаурова Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику

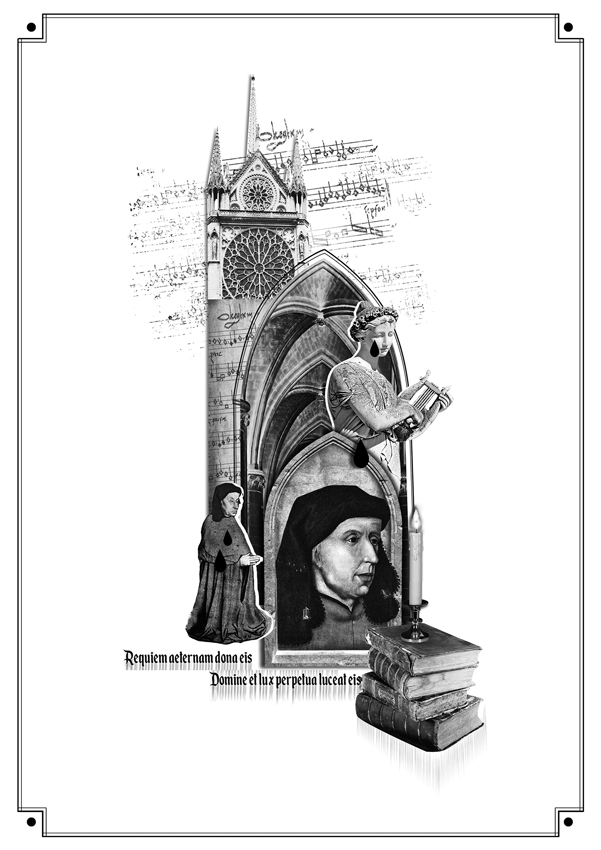

Главный редактор С. Турко Руководитель проекта Л. Разживайкина Корректоры Е. Аксёнова, М. Смирнова, О. Улантикова Компьютерная верстка К. Свищёв Художественное оформление и макет Ю. Буга Иллюстратор О. Халецкая / www.bangbangstudio.ru

© Л. Кандаурова, 2018 © ООО «Альпина Паблишер», 2018

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Предисловие

Эта книга предназначена для читателей, которые интересуются классической музыкой и хотят лучше ее понять, но никогда не учились играть на инструменте и не читали ничего «специально-музыковедческого». Она не требует знания терминологии и большого слушательского опыта, однако подразумевает внимание к предмету и желание воспринять его – впрочем, того же требует и сама музыка. Книга посвящена западноевропейской музыке и охватывает почти 600 лет ее истории, но не является учебником и не претендует на исчерпывающий рассказ. Скорее, она является сборником эссе, сгруппированных так, чтобы представление читателя о музыкальном искусстве Европы стало более системным и полным, незнакомая музыка стала понятнее, а знакомая стала приносить еще больше удовольствия. Каждая глава книги посвящена одному произведению и рассказывает о личности его создателя, эпохе и сопутствующих обстоятельствах. Главы собраны в четыре тематические части; внутри каждой из частей произведения следуют в хронологическом порядке. Темы частей – история одного жанра («Реквиемы») или одного образа («Рыбы»), одна и та же структурная особенность в музыке разных эпох («Симметрия») и три опуса-одногодки («1888»). Наконец, главное: продолжительность сочинений, рассмотренных в каждой из глав, невелика – не больше получаса, это было одним из критериев выбора. Они не отнимут у вас много времени, но их действительно важно послушать: возможно, чтение книги будет полезным и без этого, но, безусловно, менее приятным.Часть I. Реквиемы

Реквием – жанр духовный, а значит, его историю можно проследить на многие века назад. Начавшись с богослужебного пения в эпоху Средневековья, европейская профессиональная музыка развивалась на территории церкви вплоть до XVI в., пока не получили распространение светские вокальные жанры. К XVII в., с началом эпохи барокко, из них развился жанр оперы; что же касается симфонии, то она появилась еще на полтораста лет позже, став главным завоеванием музыкального классицизма. Так, опере 400 с небольшим лет, симфонии – почти в два раза меньше, а реквиему – католической мессе по усопшим – сотни: история жанра теряется в средневековой старине, когда главной музыкальной практикой Европы было торжественное одноголосное пение, называемое григорианским хоралом. Такой хронологический размах дает возможность для интересного сравнения. В этой главе мы рассмотрим семь реквиемов, сочиненных на протяжении полутысячелетия: от пращура жанра, первого дошедшего до нас многоголосного реквиема XV в., до реквиема, созданного в конце XX в. Сюжет, кажущийся мрачным, на самом деле преподносит массу сюрпризов: среди сочиненных человечеством реквиемов – и волшебные медитации, и драмы, и откровения, и молитвы, полные света и умиления.Глава 1. Ренессанс. Йоханнес Окегем

Йоханнес Окегем (?–1497): «Requiem (Missa pro defunctis)», 1461 или 1483 (?), ч. 2, «Kyrie eleison»

https://goo.gl/bUqMfF

Йоханнес Окегем (?–1497): «Requiem (Missa pro defunctis)», 1461 или 1483 (?), ч. 2, «Kyrie eleison»

https://goo.gl/bUqMfF

Кто такой Йоханнес Окегем

Атмосферу неопределенности, которая окутывает фигуру Йоханнеса Окегема, одного из величайших композиторов XV в., ощущаешь прежде, чем начнешь интересоваться его музыкой и биографией. Вокруг самой фамилии Окегем – неудобной фамилии, не вызывающей никаких ассоциаций, не сообщающей ни своих национальных корней, ни правильного ударения, – долгое время существовала чисто орфографическая путаница. Фамилия, которую сейчас принято писать как Ockeghem, на разных языках писалась как Okeghem, Okegheem, Ockegheem, Okeghen, Okeghan, Okenghem, Ockenheim, Okekam, Obekhan, Olkegen, Obergan, Hockeghen, Hoquegan, Hocquergan, Hoiquergan, Holreghan и даже Okegus. Но бог с ней, с фамилией: имя Йоханнес, знакомое и кажущееся безопасным, приводится то как Johannes, то как Jean, то как Jehan. Французские источники и поныне называют Окегема Жаном, но устоявшимся вариантом написания сейчас считается все-таки Johannes Ockeghem. Именно так это имя написано рукой его обладателя: мы располагаем факсимиле его подписи, обнаруженным в конце XIX в., согласно которому выходит (если допустить, что это не подделка), что свою фамилию Окегем писал именно так. То есть так он написал ее по крайней мере однажды. Эта орфографическая чехарда связана с чехардой языковой и политической, происходившей в XV в. на территории современной Бельгии – родины Окегема. Приблизительно в часе езды на машине от города Сен-Гилен, где он родился, располагается местечко Okegem, название которого пишется именно так – без «ck». Естественно предположить, что фамилия предков Окегема связана с этим названием; скорее всего, так оно и было. Однако на протяжении его жизни территория графства Эно, где находится Сен-Гилен, трижды передавалась из рук в руки: вначале им правила графиня Якоба Баварская, дочь голландского графа Вильгельма II Баварского, с 1432 г. эта земля оказалась присоединена к Бургундии королем Филиппом III Добрым, а после смерти его сына, последнего бургундского герцога Карла Смелого, отошла к Габсбургам. Регион, где располагается графство Эно (к слову, его название пишут то как Hainaut, то как Hainault), называется Валлонской Фландрией, и его население говорило и писало на валлонском языке. Но когда Окегем родился, французское присутствие в культуре и обиходе графства Эно было очень сильным, не говоря уже о том, что большую часть жизни композитор впоследствии провел при французском дворе. Поэтому он сам мог писать свою фамилию всякий раз по-разному: скорее всего, он знал валлонский, но воспринимал в качестве родного французский язык.Как выглядел Окегем

Заводя разговор о внешности Окегема, мы представляем себе картину фламандского художника XV в. под названием «Портрет музыканта», находящуюся в Музее изящных искусств Сан-Франциско. Эта работа, которую в 1998 г. исследователь Рейнхард Штром осторожно предложил идентифицировать как портрет Окегема, принадлежит кисти ученика Робера Кампена (также известного как Мастер из Флемаля). Самым знаменитым учеником Кампена был Рогир ван дер Вейден – чуть ли не главный фламандский художник столетия, однако этот портрет принадлежит не ему, а, вероятно, его соученику Жаку Даре (1404–1468). Если это так, то гипотеза Штрома рассыпается: Даре был старше Окегема и портрет, на котором изображен человек средних лет, написан в 1430-е гг., когда Окегему не было еще и двадцати. Вдобавок карьера Даре прошла в Бургундии, а не в центральной части Франции, и они с Окегемом вряд ли встречались. Тем не менее этот прекрасный портрет, мелькая в буклетах концертов и на обложках пластинок, незаметно прописался в массовом восприятии, и, может быть, не напрасно. Портрет – физический, осязаемый предмет; он – современник таинственной музыки своей эпохи и глубоко проникнут ею. На нем в три четверти изображен человек с некрасивым, но удивительно дружелюбным и притягательным лицом, чистыми хрупкими чертами, в черном головном уборе со складками, который сложно завязан наподобие тюрбана. Если приглядеться, видно, что к нему на едва заметных цепочках прикреплены две крошечные книжки: свидетельство культуры ношения миниатюрных рукописей, служивших украшениями. Мы можем предположить, что эти книжечки – сборники песен: рядом с одной из них из уха портретируемого тянется тончайшая, золотой канители нотная строчка. Она вышита на головном уборе, но выглядит как попытка записать на холсте музыку, которую слышит или воображает человек на портрете. По мнению Рейнхарда Штрома, эта музыкальная строчка содержит первые ноты трехголосной песни Окегема «Ma bouche rit et ma pensée pleure» (досл. «Мой рот смеется, а мысль моя печальна») – невероятно популярного во Франции сочинения в жанре куртуазной светской песни, в 1501 г. включенного в первый в истории печатный песенный сборник. Второй предполагаемый портрет Окегема был сделан после его смерти: это рисунок во французской иллюстрированной рукописи начала XVI в., находящейся в Национальной библиотеке в Париже. На ней изображена группа музыкантов, поющих вокруг церковной кафедры. Один из них выделяется – в длинных коричневых одеждах, напоминающих сутану, пожилой, он словно нарисован с карикатурно выпученными глазами. Если присмотреться, становится понятно, что они изображены несоразмерно большими потому, что на нем надеты очки. Стихотворение, сопровождающее иллюстрацию, упоминает о знаменитом 36-голосном каноне-монстре – сочинении Окегема, которое массовая культура облюбовала больше всего. Вероятно, иллюстратор действительно намеревался изобразить среди певчих великого мастера – но полноценным портретом это считать нельзя; к тому же рукопись была сделана через несколько десятилетий после смерти Окегема.Жизнь и смерть Окегема

Мы не знаем точно, когда родился этот прославленный и загадочный человек (исследователи называют даты вокруг 1425 г., отличающиеся друг от друга на два десятка лет). Многие его сочинения – рукописи туманного провенанса. Но дата его смерти известна доподлинно благодаря официальной бумаге, назначающей его преемника в должности казначея аббатства Сен-Мартен в Type: в 1497 г. почтенного мастера, видимо, прожившего долгую жизнь, не стало. Судя по реакции современников на его смерть, на тот момент Йоханнес Окегем был одним из первых, если не первым, композиторов Европы. Важный ренессансный теоретик музыки, один из выдающихся эрудитов XV в., Иоанн Тинкторис называл его ведущим композитором своего времени. В более позднем труде, написанном при жизни Окегема, Тинкторис сообщает, что тот также был превосходнейшим contratenorista bassus[1]. Среди поэтических эпитафий, сложенных по случаю кончины этого фламандского Орфея, есть знаменитое стихотворение Эразма Роттердамского с описанием вселенского траура и рыдающих муз. Поэтический плач озаглавлен «In Johannem Okegi, musicorum principem, nenia»[2] и был положен на музыку в XVI в. Автор этой музыки – франко-фламандский композитор Йоханнес Лупи – прожил очень короткую жизнь и оказался куда менее известен, чем его звездный старший современник Жоскен Депре. Тот тоже написал траурную песнь памяти Окегема, взяв текст француза Жана Молине (его краткое содержание – рыдания безутешных нимф и композиторов франко-фламандской школы о том, что жестокая мойра захватила Окегема в свой смертоносный капкан, и описание музыкальных и человеческих добродетелей усопшего). К нему были добавлены латинские строки о вечном покое и свете: «Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis»[3]. Вышло так, что эти слова, открывающие любую заупокойную мессу, прозвучали над надгробием автора реквиема, с которого мы отсчитываем историю жанра. Место его рождения – городок Сен-Гилен – сейчас насчитывает порядка 20 000 жителей и, кроме Окегема, гордится разве что ежегодным фольклорным фестивалем. Во времена молодости великого полифониста вся территория современной Бельгии находилась в границах Бургундского герцогства, недавно выделившегося из Франции. Судя по бухгалтерским записям 1453 г., Окегем, до этого уже служивший певчим во Фландрии, оказался при французском дворе в составе придворной капеллы. Ему было около тридцати, и он провел там следующие 43 года, замеченный и возвышенный королем Карлом VII. Получив важную должность казначея аббатства Святого Мартина в Туре, Окегем проработал на ней при трех королях: Карле VII, его преемнике Людовике XI и молодом Карле VIII. Пережив двух из трех этих французских монархов, он мог создать свой Реквием на смерть одного из них. Именно поэтому в качестве возможных дат написания называют 1461 г. – год смерти Карла VII – и 1483 г. – год, когда не стало его сына.Окегем и франко-фламандская школа

Композиторскую школу, родоначальником которой считается Йоханнес Окегем, правильно называть франко-фламандской, хотя странно говорить «родоначальник» о человеке, про которого мы так мало можем сказать с уверенностью, и «школа» – о нескольких поколениях композиторов, объединенных скорее временем, чем стилем. Соприкоснувшись с ренессансной музыкой впервые, легко сделать вывод, что она более или менее одинакова: плавная, ясная, не размеченная на ячейки и секции, в характерном бесстрастном духе, по которому слух опознаёт ее как «старинную». На самом деле у каждого из таинственных исполинов той эпохи – Жоскена Депре[4] (1450–1521), Якоба Обрехта (1452–1505), Чиприано де Роре (1516–1565) и Орландо ди Лассо (1532–1594) – есть свой набор специфических черт, которые начинаешь замечать, слушая внимательно и помногу. Это особенно поразительно потому, что система жанров и форм, особенности строения музыкальной ткани и тексты, используемые для написания музыки, в XV–XVI вв. были строго стандартизованы, почти схематизированы. В отличие от композитора наших дней, ренессансный мастер в начале работы видел перед собой не чистый лист, но был ограничен колоссальным набором требований и стандартов, в пределах которого ставил себе дополнительные, авторские задачи – и решал их. Каркас музыкального сочинения был для него жестко задан: здесь автор не мог «говорить от себя», да, скорее всего, и не хотел, принимая правила как данность. Сам материал тоже должен был подчиняться закону, его нельзя было полностью выдумать заново: многоголосная музыка писалась на основе cantus firmus (букв. жесткий, то есть предзаданный напев) – какого-нибудь из множества уже существовавших песнопений, живших в культуре со средневековых времен. Cantus firmus играл роль канвы: порученный одному из голосов (обычно среднему), он дополнялся остальными голосами, оплетавшими его. Таким образом, cantus firmus в полифонической музыке одновременно присутствовал и пропадал из вида. Его можно было не только цитировать в точности: cantus firmus мог варьироваться, члениться, ускоряться, замедляться, приводиться в обращении[5] – в выборе этих эффектов и проявлялась свободная воля автора.Связь звука и слова в ренессансной музыке

Интересным полем для авторского высказывания, таким эфирным и специфически ренессансным, что у современного слушателя почти нет шансов проследить за ним, является в старинной музыке смысловая связь звука и слова. В предтече ренессансного пения – одноголосном «омузыкаленном чтении» духовных текстов, с которого в Средние века началась европейская музыка, слово и мелодия вообще были одним и тем же. Примерно так мы не можем разложить на звуковую и словесную составляющие человеческую речь; при выразительном чтении вслух мы не задумываемся о «мелодии» своей речи как об отдельном параметре. Спады и нагнетания, паузы и ускорения напрямую связаны со смыслом и фонетическими особенностями произносимых нами слов[6]. В наполовину инстинктивной, наполовину осознанной форме эта связь мелодии и текста присутствовала в католической музыке и тогда, когда звуковая ее составляющая по сложности уже значительно обогнала текстовую. Мелодические обороты, связанные с произнесением тех или иных слов, всегда звучали в заданных контекстах и настолько вросли в них, что сами стали носителями смысла: они могли считываться слушателем сами по себе, вне слов. Такие обороты называются риторическими фигурами. Они прожили долгую жизнь в музыкальной культуре, широко используясь в эпоху барокко и появляясь в музыке XIX и XX вв. Неправильно было бы думать, что словесно-мелодические пары находились в отношениях «обозначаемое – знак», и представлять соотношения музыкальных фигур и их символических «переводов» в виде разговорника. Это так же нелепо, как утверждать, что ноющие икры являются символом подъема в гору. Правильнее сказать, что они – следствие подъема и что это чувство неотделимо от опыта восхождения. Так же и музыкальные фигуры были средством усиления текста, способом создания объемного переживания: звуковой жест и сросшееся с ним слово были своего рода двойной записью, которая максимально точно кодировала ту или иную идею. Этот словесно-звуковой сплав имел колоссальное значение для музыки XV в. Причем зачастую смысл таился наполовину в слове, наполовину в звуке: так, в любом языке есть слова, которые можно понять по-разному в зависимости от контекста, а в латыни возможностей для игры с двойными и тройными смыслами особенно много. Например, каноническая латинская строчка «qui tollis peccata mundi» – «[агнец божий], который берет на себя грехи мира» – сама по себе многозначна: глагол tollere может означать и «уничтожать», и «брать на себя». Следовательно, в одном-единственном слове мы узнаем и о спасении мира от греха, и о том, что спасение это произойдет через жертву. Но, если слово tollis сопровождалось восходящим движением мелодии, в сознании слушателя – скорее всего, неосознанно – мог появиться третий, дополнительный план смысла: tollere также может значить «поднимать» – и тяжесть греха, который нужно поднять, чтобы взять на себя и уничтожить, приобретала физическую реальность. Взбираясь, музыкальная линия вызывала у слушателя ассоциацию с телесным переживанием – подъемом в гору или по лестнице. Любой элемент текста превращался в ячейку со множеством возможных значений, из которых музыка выбирала одно или несколько. В результате переплетения мелодических фигур со словами образовывался язык ныне мертвый, но на котором говорила музыка эпохи Окегема. Именно поэтому композиторам нескольких столетий было достаточно очень ограниченного, на первый взгляд, набора текстовых матриц: каждая из них была модулем, который можно было собирать и пересобирать.Многоголосие

Главным жанром профессиональной музыки была месса – музыка для католической литургии на стандартный (ординарный) латинский текст. С XIII в., то есть приблизительно за 100 лет до рождения Окегема, наряду с мессами начинают создаваться мотеты – вокальные многоголосные сочинения на церковные тексты. Стоит вспомнить, что за полтысячелетия до этого европейская музыка начиналась со строгого сдержанного одноголосия, больше похожего на чтение нараспев, чем на «вокальную музыку» в нашем нынешнем понимании. В эпоху позднего Средневековья начинает появляться и развиваться многоголосное пение – полифония. Первой полифонической мессой сейчас считается «Messe de Nostre Dame» (1364), созданная Гийомом де Машо – композитором на 100 с лишним лет старше Окегема. Реквием также представляет собой канонический жанр, музыку для заупокойной службы на ординарный латинский текст, но в том, что касается многоголосия, он развивался как будто с запаздыванием. Сначала многоголосными в реквиемах могли быть отдельные части, однако именно сочинение Йоханнеса Окегема считается первым дошедшим до нас многочастным полифоническим реквиемом, автор которого установлен. Мы не знаем точно, когда он был написан, но самая ранняя из предполагаемых дат – 1461 г. Это отделяет его от полифонической мессы Гийома де Машо на 100 лет: получается, что в процессе развития полифонии жанр «мессы по усопшим» долго оставался последним бастионом одноголосия. Возможно, обстоятельства, в которых звучали реквиемы, казались неподобающими для изысканности и богатства звучания, которые несло с собой многоголосие? Или считалось, что многоголосное пение, где несколько мелодических линий парят друг над другом, произнося текст несинхронно, может отвлекать от слов литургии? Стоит оговориться, впрочем, что «первый дошедший до нас» необязательно значит «первый написанный»: композитор поколением старше Окегема, великий Гийом Дюфаи – мистический пращур франко-фламандской школы, в своем завещании упоминает сочиненный им многоголосный реквием. Быть может, он написал его раньше, чем Окегем, и тот мог опираться на него, создавая свой. Если сочинение Дюфаи будет найдено, возможно, ему предстоит забрать звание родоначальника европейских реквиемов[7].Что такое полифония

Полифоническая музыка принципиально отличается от условной «музыки для симфонического оркестра», где голосов, казалось бы, тоже «много». Это отличие – в абсолютном равноправии голосов, в отсутствии мелодической горизонтали, а точнее – в ее размноженности. Слушатель чаще всего связывает с понятием «полифония» музыку Иоганна Себастьяна Баха и его современников. Однако ренессансная полифония совершенно другая. Окегема и Баха разделяют без малого 300 лет, и экспрессивное, свободное, гибкое полифоническое письмо барокко (XVIII в.) невозможно сравнить с так называемой «полифонией строгого стиля» Окегема и его преемников (XV в.) – сосредоточенной, эмоционально закрытой, лишенной перепадов аффектов и всякой сценичности. Она еще больше, чем барочная, наполнена зашифрованными и необъявленными смыслами и сложнее технически: в этом стиле чрезвычайно высоко ценилось понятие контрапунктического мастерства. Это – умение соединить несколько мелодических линий в звуковое целое, достигая максимального равновесия, продуманной «рассогласованности» их между собой, высочайшей степени рационального контроля над их маршрутами. Голоса обвивают, обгоняют, «зеркалят» друг друга; последнее очень важно и называется техникой имитаций[8]. Гийома Дюфаи, чей Реквием фигурирует только в завещании, можно поместить в более ранее, доокегемовское, «бургундское» поколение великих полифонистов. Их музыка разительно отличается от работ Окегема. Многоголосие тогда в основном было трех-, а не четырехголосным, более узким был регистровый диапазон, куда меньшим – значение баса, у Окегема берущего на себя весь вес переплетающихся голосов над ним. В церковной хоровой музыке Окегема преобладает четырехголосие: тогда это было новинкой, и наряду с увеличением роли баса и хитроумным имитационным письмом одного этого Окегему было бы достаточно, чтобы оказаться героем поколения. Однако он был более чем композитором. В 1523 г., уже после его смерти, поэт Николя де Весту пишет о нем как о человеке исключительной учености в «математических искусствах, арифметике, геометрии, астрологии и музыке»[9]. Как многие эрудиты своего времени, он преуспел сразу во многих областях знания и в этом смысле был по-настоящему ренессансным человеком: еще несколько десятилетий спустя его назовут композитором «переоткрывшим» музыку как искусство и сопоставят с Донателло, сделавшим то же со скульптурой[10].Забвение и переоткрытие Окегема

Поразительная черта музыки Окегема – способность обманывать ожидания слуха. Как луза при хорошем ударе словно бы втягивает бильярдный шар, так в музыке существуют зоны гармонического тяготения, называемые каденциями: это точки, где музыкальная фраза делает ожидаемую остановку. Каденции работают как дорожная разметка или знаки препинания, расставляя «флажки», сигнализирующие слуху о началах и концах фраз среди звуковой массы. Одна из ярких и загадочных особенностей языка Окегема – сквозное прохождение этих точек, избегание каденций: фактически обман слуха, вынужденного ориентироваться в непрестанном, никак не членящемся звуковом потоке. Этот фокус был замечен и описан в XX в. композиторами-авангардистами, после Второй мировой войны переоткрывшими забытую фигуру Окегема. Последовавший всплеск интереса к нему, исследования и записи его музыки привели к тому, что устоявшееся представление об этом авторе как о сухаре и книжнике поменялось. Дело в том, что ученое хитроумие, которым так восхищались современники и преемники Окегема, сослужило ему и хорошую, и плохую службу. С одной стороны, оно позволило ему интеллектуально обогатить искусство контрапункта настолько, что иные из выдуманных им звуковых конструкций можно изумленно созерцать как совершенный чертеж в леонардовском духе. С другой – любовь Окегема к тончайшему музыкально-математическому расчету привела к тому, что многие исследователи объявляли его живым суперкомпьютером без души и сердца – мнение абсурдное, несправедливое и наивное, однако оказавшееся удивительно живучим. Окегем был уважаем и чествуем своими ближайшими потомками, популярен в постреформационной Германии и почти совсем забыт в эпоху барокко. Периодически возникая в качестве человека-памятника в литературе последующих лет, он упоминается исключительно в осуждающем ключе: английский историк и теоретик музыки, живший в XVIII в., Чарльз Бёрни в четырехтомной «Всеобщей истории музыки с ранних веков до настоящего времени» (A General History of Music: From the Earliest Ages to the Present Period, 1776–1779), отдавая должное музыкально-математическому гению Окегема, пишет о нем как о бездушном «составителе» музыки, откровенно противопоставляя «ученость и труд» «вкусу и изобретательности», которыми Окегем, увы, не обладает. Такую же оценку мы читаем полтораста лет спустя в популярной «Истории музыки» (History of Music, 1928) английского историка музыки Сесила Грея. Грей сравнивает Окегема со своим современником – авангардистом Арнольдом Шёнбергом, якобы искусственно воздвигающим интеллектуальные препятствия для того, чтобы их преодолевать «с похожим пренебрежением к чувственной красоте, в той же неутомимой и яростной погоне за самодовлеющими техническими средствами. Он – школьный учитель, мастер музыкальной муштры». При всей нелепости обвинений Грея он правильно ощутил возможную близость Окегема и авангардистов. В середине XX в. Окегем оказал колоссальное воздействие на модернистски настроенные композиторские круги: их роднили любовь к конструктивной красоте музыки, бескомпромиссный интеллектуализм, азартный интерес к многоголосию и эффектам музыкального времени. Австрийский авангардист Эрнст Кшенек в 1953 г. написал краткую биографию Окегема, за которой последовал ряд публикаций и исполнений его произведений. Таким образом, если до начала 1950-х гг. сведения об Окегеме и встречались, то сводились к стереотипу, а исследователи больше интересовались трюковой инженерией его музыки, чем ее звучанием, то со второй половины века и он, и другие композиторы XV столетия начинают постепенно восставать из мертвых. Вообще, категория «заумности» в европейской музыке – одно из парадоксальных явлений (об этом прекрасно пишет в монументальном труде «Оксфордская история западной музыки» (The Oxford History of Western Music) Ричард Тарускин). С одной стороны, европейское сознание склонно превращать техническую сложность произведения в фетиш, воспринимая ее почти как этическую категорию: только будучи сложным, что-то может считаться серьезным, профессиональным, достойным внимания. Однако не дай бог художнику увлечься и пройти по пути усложнения слишком далеко: он будет объявлен рассудочным книжным червем, снобом, машиной (а в тоталитарных системах – формалистом и антинародником). Благодаря эстетике искусства XIX в., часто ложно понятого, но составляющего основу нашего художественного рациона, европейцы усвоили связанную с романтизмом концепцию «искусство как язык чувств». Отсюда – привычка противопоставлять гармонию и алгебру как добро и зло, продолжая требовать от «настоящего произведения» технологического совершенства: именно поэтому публике может казаться оскорбительным актуальное искусство или популярная музыка, где критерий сложности выполнения переосмыслен или отменен.Окегем-фокусник

Окегема действительно интересовали головоломки. Символом его «музыкальной зауми» стал тот самый 36-голосный канон «Deo gratias», что упомянут в рукописи с портретом «в очках». Канон удостаивался особенной похвалы от современников: например, этот полифонический ящер упоминается в письме Альберто Бендидио[11] – феррарского посла в Милане – герцогу Альфонсо д’Эсте от 5 марта 1523 г. Он пишет о музыке фантастической сложности и красоты, которая ему известна, но которую невозможно пока исполнить в Милане за отсутствием подобающих голосов. Бендидио действительно мог видеть рукопись канона, поскольку Милан находился во французском владении до 20-х гг. XVI в. Этот канон является музыкальным архитектурным чудом – предназначенный для четырех девятиголосных составов, он предполагает ни больше ни меньше чем тридцать шесть исполнителей с равноправными и независимыми партиями. Вот что пишет о нем современник Окегема французский поэт Гийом Кретен в очередной эпитафии (приводя фамилию автора как Okergan): «Не нарушив ни единого правила, задумать в нотах, записать и вывести тридцать шесть голосов в одном мотете – как можем мы не оплакивать человека, изобретшего подобное?»[12] Напомним: канон в самом общем смысле – это музыкальная форма, представляющая собой воспроизведение одной мелодии несколькими голосами с эффектом запаздывания и наложения. Справедливости ради стоит сказать, что 36-голосный канон Окегема состоит из четырех последовательных подключений девятиголосных составов. Это значит, что в местах наложения звучат восемнадцать голосов, однако единовременного 36-голосия в нем все-таки нет; правда, и восемнадцати достаточно, чтобы сделать эту музыку беспрецедентным полифоническим чудом. Досадно только, что исследователи не уверены в авторстве Окегема: канон приписывается ему, однако неопровержимых доказательств этому нет. Среди сочинений Окегема достаточно и других чудес. Два его опуса относятся к жанру католикона, редкому и абсолютно авангардному по духу. Термин был введен швейцарским теоретиком Генрихом Глареаном, дружным с Эразмом Роттердамским: в своем труде «Додекахорд»[13] (Dodecachordon), созданном в 1539 г., он исследует трехголосный канон Окегема «Prenez sur moi vostre exemple amoureux» (досл. «Бери с меня пример в любви»). При исполнении канона, чтобы правильно воспроизвести задуманное автором многоголосие, важно не только точное исполнение мелодии, но и регламент поведения голосов – с каким именно временны́м запаздыванием им вступать? Должны они петь искомую мелодию в том же или преображенном виде? От той же ноты, что первый голос, или на определенном расстоянии от него? Этот регламент мог быть выписан в нотном тексте или в сопроводительной словесной инструкции. Иногда «ключи» к исполнению канонов с интеллектуальным кокетством были спрятаны в их названиях: действительно, слова «бери с меня пример в любви» намекают на то, что голоса должны имитировать друг друга. Однако этот канон – совершенно необычный. Он записан не простой нотной записью, прочесть которую мог бы любой, кто знает музыкальную грамоту. Окегем использует для него особую краткопись, и для того, чтобы расшифровать и спеть ее, необходимо иметь ключ. Но уникальность ее в том, что ключей может быть несколько: в этом и есть особенность католикона – частного случая канона, который задуман и записан так, что нотную запись можно расшифровать разными способами и получающаяся музыка в любом случае будет иметь эстетический смысл. Неточным сравнением может быть стихотворный текст, который состоял бы только из букв, общих для кириллицы и латиницы, и звучал одинаково художественно на двух языках. Очевидно, что его смысл в этом случае будет разным; так же и католикон мог иметь несколько «правильных» звучаний. Так, из-за особой формы записи канон «Бери с меня пример в любви» имеет как минимум два варианта расшифровки, и при исполнении одного текста по разным правилам звучит разная музыка. Этот канон – не единственный католикон Окегема. Кроме него он написал прославленную «Missa cuiusvis toni» («Мессу любого тона») – целую мессу, нотную запись которой можно расшифровать по-разному: уже не двумя, а четырьмя разными способами. В каком-то смысле Окегем – человек во фламандском тюрбане с картины XV столетия – может быть сравнен с одним из главных композиторов второй половины XX в. Джоном Кейджем, страстью которого была музыкальная игра с контролируемой случайностью. Действительно, мы не знаем, какую расшифровку подберут к тайнописи Окегема исполнители в каждом конкретном случае, и не можем исключить новых правильных решений, которых пока не знаем и не слышали; следовательно, сочинение перестает быть художественной данностью, превращаясь в «подвижный» проект, находящийся в непрерывном становлении. Окегем любил и другие фокусы, напоминающие о музыке XX в.: к примеру, он обожал музыкальные аллюзии, умея полностью спрятать от слуха известную мелодию в полифоническом кружеве. Но сложность музыки Окегема лежит глубже этих игр, и даже глубже игр с записью-чтением музыкального текста. Внутри жесткой системы ренессансного «заказа» – набора правил, оставлявших узкий коридор для маневра и новаторства, – Окегем высказывается как очень свободный и увлеченный художник.Возможно, первый полифонический реквием

Первоначально реквиемы назывались missa pro defunctis, «мессами для мертвых»; позже появилось слово Requiem, взятое из первой строчки ординарного текста, «Requiem aeternam» – «вечный покой». Реквием исполняется у католиков ежегодно в честь всех умерших христиан: это происходит в День Всех Усопших, утвержденный в конце X в. (он празднуется после Дня Всех Святых в начале ноября). Кроме этого, конечно, реквиемы поют по случаю смерти или в годовщину смерти того или иного человека. Как правило, реквием – это именно римская католическая месса по усопшим, исполняемая на латыни: музыка заупокойных служб в других христианских конфессиях может быть тесно связана с «классическим» реквиемом, но не называется этим словом. Как большая часть музыки Окегема, Реквием был обнаружен в музыкальном сборнике под названием «Кодекс Киджи», созданном почти сразу после его смерти, в конце XV – начале XVI в. Сейчас «Кодекс» хранится в ватиканских музеях – это фламандская рукописная книга с изумительными иллюстрациями, выполненными в Генте. «Кодекс Киджи» содержит почти полный комплект полифонических месс Окегема – двух-, пяти- и восьмиголосные, а также реквием для пяти партий и четырех голосов. «Нормативный» реквием содержит утвержденную последовательность частей с обязательными названиями. Текст в нем практически тот же, что и в мессе, с несколькими важными изменениями. Главной отличительной частью реквиема является часть «Dies irae» – «День гнева», песнопение XIII в., описывающее Страшный суд. Во времена Окегема «Dies irae», ставшая впоследствии чуть ли не главной приметой жанра, еще не включалась в реквием, да и вообще – ординарный текст как мессы, так и реквиема окончательно утвердился позже. Стандарт богослужебного текста для мессы был закреплен во второй половине XVI в. Тридентским собором, а до этого тексты в разных странах могли варьироваться, но даже с учетом этого количество и состав частей у Окегема очень странные. В нем как будто присутствуют не все разделы: все начинается, как и положено, с «Requiem aeternam» («Вечный покой»), вторая часть – «Kyrie» («Господи, помилуй»), которая традиционно поется по-гречески. Далее у Окегема следуют еще три части: так называемая «Graduale» (градуал), «Tractus» (тракт) и «Offertorium» (офферторий). Эта последняя часть, всегда располагающаяся в середине службы, связана с приношением к алтарю и освящением даров – хлеба и вина для свершения евхаристии и содержит соответствующий текст. Она не может быть последней: после нее всегда следовали как минимум три части. Однако Реквием Окегема завершается офферторием, и из-за этого вся конструкция выглядит как бы обрубленной. Вместо того чтобы окончиться традиционно – умиленной медитацией об агнце («Agnus Dei»), Реквием завершается промежуточной частью, вдобавок нагруженной контрапунктически, почти виртуозной. Это заставляет думать о том, что он или не завершен, или приведен в «Кодексе Киджи» не полностью; более того – после оффертория, там, где могли бы появиться последующие три части, в нем оставлены пустые страницы. Несмотря на то что Окегем действует по правилам, то есть берет за основу старинные песнопения, традиционно связанные с каждым из текстов, они не звучат в музыке так, чтобы казаться «высвеченными» на фоне движения остальных голосов. Полифония Окегема звучит отрешенно, широко, безукоризненно чисто, и где-то среди каскада голосов, не совпадающих по рисунку, обгоняющих и пропускающих друг друга, прячется одноголосное хоральное песнопение. Оно могло быть известно слушателю на бессознательном уровне и считываться в виде необъявленного, но присутствующего смысла; к тому же именно оно, являясь стержнем всей музыки, диктовало строение и развитие песнопения. Несмотря на то что две последние части представляют собой довольно сложный текст – в тракте и оффертории есть масса риторических фигур, а офферторий включает виртуозный контрапункт, – в целом Реквием содержит минимум орнаментации или структурных ухищрений. Окегем воздерживается от полифонической акробатики, экономно и скромно следует за каноном: создавая полифонический реквием, все-таки старается сделать его максимально сдержанным.«Kyrie eleison»

«Kyrie eleison» – вторая часть Реквиема на самый короткий и бесхитростный текст. Это просьба о прощении, состоящая из четырех слов: «Kyrie eleison, Christe eleison». Как видно, эта строчка содержит две части: «Господи…» и «Христе…». Они традиционно повторяются: сначала трижды звучит первая, потом трижды – вторая, затем еще раз трижды – первая. В качестве cantus firmus Окегем берет канонический григорианский хорал и вроде бы следует ему, но работает с характерной для себя изобретательностью, меняя его так, чтобы он и остался, и исчез. В результате получается излюбленный его фокус – соблюсти правило, но спрятать его из вида. Окегем точно цитирует каноническое песнопение только при последнем из трех повторов «Kyrie eleison»: при пропевании двух этих слов в последний раз верхний голос совершает небольшой восходящий скачок, затем спускаясь, что при общей скупости мелодического ландшафта воспринимается как яркое звуковое событие. В остальном он избегает того вида, в котором звучит «стандартное» одноголосное «Kyrie». Это называется техникой парафразы: как уже говорилось, с cantus firmus – каноническим песнопением, «вшитым» в авторский текст, можно было поступать по-разному, и парафраза подразумевала, что в качестве cantus firmus выбирался стандартный одноголосный напев, но он не приводился «дословно», а подвергался варьированию. Поразительно, как при матрице, состоящей из механического повторения двух секций по два слова, и заведомом отсутствии резерва для обновления Окегем создает четырехминутное чудо, в основном строя его на невозможности предугадать, расчленить, предначертать то, что мы слышим. Музыкальные события равномерно переплетены; нет предсказуемых гармонических «пит-стопов», один голос замирает, договаривая, как раз тогда, когда другой приходит в движение, в результате получается подвижная бесшовная структура, текущая, как вода. Все четыре голоса – дискант (он называется superius), контратенор, тенор и бас – соединяются вместе только для завершающего, третьего повторения «Kyrie eleison»: до этого они поют парами и тройками, заставляя слушателя переключаться еще и между тембрами. Но важнее всего – само свойство этого разнообразия, чрезвычайно ренессансное по природе и представляющееся абсурдным, поскольку оно словно бы отрицает само себя. Если послушать «Kyrie», вы обратите внимание, что это неиссякающее разнообразие мы отнюдь не воспринимаем как увлекательный поток событий. Наоборот, это странный вид постоянного обновления, при котором как будто ничего не происходит, сюжет, неповторимый внутри каждого отдельного момента и лишенный всякого направленного развития, как льющийся водопад. Уже упомянутый Иоанн Тинкторис – теоретик и полиглот, сведущий во множестве языков и наук, – в своих трактатах о музыке увлекался параллелями между музыкальным развитием и риторическими принципами, заимствованными им у Цицерона. В частности, в современном Окегему трактате «Книга об искусстве контрапункта» (Liber de arte contrapuncti, 1477), посвященном неаполитанскому королю Фердинанду I, он пишет о важности разнообразия. Именно эта категория – varietas – является одним из важнейших принципов красноречия у Цицерона, и Тинкторис считает необходимым перенести его на музыку. В одной из книг, посвященных ораторству, Цицерон говорит, что у слушателя должно создаваться впечатление случайности, постоянного обновления без усилия. Слушателя, по его словам, нельзя «сажать на однообразную диету», потому что иначе «ухо его пресытится». Возможно, это – ключ к феноменальной организации музыки Окегема. Подчиняясь замыслу и выполняя требования жанра и автора, она при этом не обнаруживает такого намерения и оставляет свой структурный принцип в глубочайшей секретности: никакой иерархии элементов, никакой внешней дисциплины. При этом Окегем не стремится развлечь слушателя: до открытия музыкой театральной эффектности, игры контрастов остается еще 200 с небольшим лет. В результате наш слух оказывается меж двух огней: он постоянно включен, ловя мельчайшие перемены ландшафта, но никогда не понимает, к чему они ведут, не может насытиться их результатом. Как движение воды в фонтане, где она течет, но не перемещается, ренессансная музыка приковывает и завораживает внимание: мы слышим движение, но не в силах оценить ни его направление, ни цель.Глава 2. Барокко. Генрих Игнац Франц фон Бибер

Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644–1704): «Requiem ex F con terza minore» (1692), «Dies irae»

https://goo.gl/JYYi4s

Генрих Игнац Франц фон Бибер (1644–1704): «Requiem ex F con terza minore» (1692), «Dies irae»

https://goo.gl/JYYi4s

Как появился стандарт реквиема

В XVI в. город, сейчас находящийся на территории Италии и называющийся Тренто, носил название Тридент. Тогда он входил в состав княжества формально независимого, но находившегося под австрийским протекторатом, а во главе его стоял князь-епископ. В 1545 г. там открылся знаменитый Тридентский собор – XIX Вселенский собор Католической церкви, одно из важнейших событий в ее истории, продлившийся 18 лет и подвергший обсуждению и ревизии всю католическую доктрину. На фоне растущего движения Реформации отцы церкви собрались, чтобы обсудить и подтвердить основные понятия, тексты, практики и институты католичества (протестантские богословы были приглашены, однако не приняли участия в Соборе). Одним из результатов Тридентского собора стало утверждение текста мессы единого для всех католиков. Книга, где содержится текст литургии, носит название «Римский миссал», и до этого момента в разных епархиях, аббатствах и областях корпус этих текстов мог варьироваться. Однако в 1570 г. была опубликована булла, согласно которой миссал, использовавшийся в Ватикане, объявлялся единственно правильным. Так же как месса, начиная с 1570 г. реквием приведен к структурному и текстовому стандарту: в отличие от Окегема и других ренессансных авторов, композиторы конца XVI–XVII в. должны были соблюдать его неукоснительно. Главным нововведением, превратившимся в ключевую особенность реквиема по сравнению с мессой, стало включение части под названием «секвенция» («Sequentia»), которая представляла собой текст «Dies irae» – латинского стихотворения XIII в., приписываемого монаху-францисканцу Фоме Челанскому. Этот большой апокалипсический текст повествует о дне Страшного суда, когда остановятся природа и время и звук трубы призовет мертвых к престолу Судии. Яркий, архаически мощный, пугающий, он представляет Христа величественным и устрашающим пантократором, «справедливым судьей мщения», к которому возносится жаркая молитва о прощении и спасении. Эта часть располагалась в сердце ординарного реквиема. По новым правилам служба начиналась с интроита («Introitus»), где содержались слова «Requiem aeternam» («Вечный покой»), затем следовала вторая часть – «Kyrie» («Господи, помилуй»), затем так называемые градуал и тракт – второстепенные части, где содержался повтор текста «Requiem aeternam» и «Absolve Domine» – просьба об избавлении душ усопших от мук; в отображении структуры реквиемов градуал и тракт могут не считаться отдельными разделами. А вот затем разворачивалась буря «Dies irae» – самая впечатляющая и мощная часть. Во-первых, потому, что 57-строчное стихотворение Фомы Челанского само по себе требовало масштаба; во-вторых, потому, что обжигающая жуть его образного ряда вносила в реквиемы театральность, невозможную ни в каком из разделов мессы. За «Dies irae» следовали офферторий («Offertorium»), связанный с приношением даров для евхаристии, санктус («Sanctus») – гимн, славящий Господа, и «Agnus Dei» («Агнец Божий») – часть, обычно носившая умиленный характер. После нее звучала последняя часть – коммунио – на слова «Lux aeterna» («Вечный свет»), исполняемая во время причастия прихожан; иногда в ней повторялась музыка интроита.Барочный реквием по сравнению с ренессансным

Реквиемы эпохи барокко практически полностью открепились от григорианского хорала как мелодического стержня, вокруг которого создавалось многоголосие[14]. По сравнению с ренессансным пением – строгим, закрытым, таинственным, лишенным концертности – барочная музыка поражает разнообразием и роскошью. Там, где плелась таинственная сеть многоголосия с его секретами и фокусами, в XVII в. разворачивается звуковое шоу: духовные жанры включают не только пение, но и игру на инструментах, их тембры дают композитору возможность для эффектного полихромного звучания; составы исполнителей разрастаются, появляется многохорное письмо, калейдоскопически несутся контрастные разделы, все время держа слушателя в тонусе: чередуются солисты и оркестр, инструменты и голоса, монументальное и виртуозное. Что же произошло за 150 лет, разделяющих смерть Йоханнеса Окегема в 1497-м и рождение в 1644-м Генриха Игнаца фон Бибера – одной из самых поразительных фигур австрийского барокко? Безусловно, главным «Большим взрывом», с которым можно связать все специфические черты барочной музыки, явилось появление в начале XVII в. оперы. Мы не должны забывать, что и Окегем, мастер нидерландской полифонической школы, и великий Жоскен Депре, композитор более младшего поколения, написавший «Плач» на его смерть, и гиганты следующего, XVI в. – Джованни да Палестрина (род. 1525) и Орландо ди Лассо (род. 1532) – жили и сочиняли в мире, где основными жанрами профессиональной музыки были литургические. Родившись в начале XVII в., опера стала первым серьезным полем для работы композитора, лежавшим вне церкви. Отсюда – очень скорое возникновение многих явлений, сейчас кажущихся нам неотъемлемыми частями музыкального искусства вообще. Во-первых, главенство сольного, а не многоголосного пения: гомофония, где яркий солирующий голос захватывает все наше внимание и сопровождается фоновым, «знающим свое место» аккомпанементом. Во-вторых, развлекательная задача, которую в принципе не могла ставить перед собой церковная музыка, а значит – стихия концертности, виртуозности, эффектного светского действа, от которого у слушателя перехватывает дыхание; постоянная игра контрастов, мелькание эпизодов, не дающее заскучать и привыкнуть. Это и громадный спектр эмоций: страх, гнев, изумление, сладострастие, тоска, жалоба, экстаз – в языке ренессансной церковной музыки попросту не было этих слов. Разумеется, все это произошло не вдруг, не со сменой века на календаре: можно послушать мадригалы[15] Чиприано де Роре (1515–1565), не говоря уже о музыке Карло Джезуальдо, одиозного композитора-убийцы[16] (1566–1613). Оба они принадлежат XVI в. хронологически, а также потому, что пишут вокальную полифоническую музыку с густым, сложным контрапунктом, но градус темперамента, перекипающей чувственности, причуды, мелодрамы, иногда гротеска в них – уже барочный. Однако в основном де Роре и Джезуальдо писали все же для голосов, в то время как важным открытием барокко стала выразительная мощь, заключенная в инструментальной музыке. Игра с тембрами различных струнных и духовых, их повествовательный и живописный потенциал, простор для звукописи и звукоимитации – военные фанфары, щебет птиц, гул землетрясений – все это увлекало композиторов барокко настолько, что инструментальное музицирование вскоре проникло на исконно вокальную территорию: в церковь. Больше того, роль инструментов в церкви не ограничивалась созданием фона для пения или скромным исполнением colla parte[17]. Инструментальная музыка в эпоху барокко не только служит роскошным украшением для поющих голосов, но в определенные моменты службы может звучать в церкви сама по себе, без всякого пения, словно превращая ее в увлекательный концерт. Так грань между светским и духовным начинает таять, и происходящее в храме приобретает парадный характер.Духовная музыка в Зальцбурге

Слово «парадный» особенно справедливо для музыки Зальцбургского архиепископства конца XVII в.: в течение почти двух десятилетий, начиная с 1670 г., архиепископом там был Максимилиан Гандольф фон Кюнбург, жаловавший инструментальную музыку настолько, что при нем в Зальцбурге работали сразу три крупнейшие фигуры немецкого и австрийского барокко: Георг Муффат (1653–1704), известный своими кончерти гросси (concerti grossi) – концертами для ансамбля солистов с оркестром, Андреас Хофер (1629–1684), широко задействовавший в церковной музыке медные духовые, и Генрих Игнац фон Бибер – барочный Паганини, лучший скрипач своего поколения, о феноменальной инструментальной одаренности которого мы сейчас можем лишь гадать, изучая его музыку. Должность капельмейстера Зальцбургского архиепископства означала работу по снабжению музыкой специфического государственного образования: церковного княжества, где светская власть была срощена с церковной, а значит, в таком же срощенном церковно-светском состоянии пребывала и музыка, звучавшая каждый день и по праздникам. Бибер много работал в духовных жанрах и преуспел в них, написав в этом качестве большое количество сочинений, исполнявшихся в Зальцбургском кафедральном соборе – барочном здании-гиганте с мощными башнями, множеством алтарей, органов и колоколов, вмещавшем с десяток тысяч человек. Собор был отстроен за полвека до появления в Зальцбурге Бибера и играл в княжестве градообразующую роль. Именно там через 60 с небольшим лет будет крещен «в соответствии с католическим обычаем Иоганнес Хризостомус Вольфгангус Теофилус, родившийся 27 января в 8 часов вечера»[18], – новорожденный, более известный нам под именем Вольфганг Амадей Моцарт.История Генриха Бибера

Генрих Игнац фон Бибер появился на свет в 1644 г. на территории современной Чехии (сейчас это местечко называется Страж-под-Ральскем). Земля, где он родился, принадлежала графу Максимилиану по фамилии Лихтенштейн-Кастелькорн, который приходился братом оломоуцкому епископу Карлу II. Тот возглавлял епархию с центром в городе Оломоуц, а резиденция его располагалась в Кромержиже – городке километрах в трехстах от места рождения Бибера. Разгромленный шведской армией в ходе Тридцатилетней войны, Кромержиж был восстановлен и достроен Карлом II, и с помощью итальянского архитектора Филиберто Лучезе бывший ренессансный замок там превратился в барочную игрушку, блещущую среди геометрически правильных садов. Генриху Биберу, который уже сделал себе имя как скрипач, не было еще и двадцати, когда он поступил на службу к Карлу II. Бибер не возглавлял в Кромержиже капеллу: этот пост занимал Павел Вейвановский – трубач, композитор, человек неординарной энергии, благодаря которому музыкальная библиотека в провинциальном замке превратилась в один из самых значительных и полных нотных фондов XVII в. Помимо нот, Вейвановского интересовали хорошие музыкальные инструменты для капеллы. Их разыскание, оценка и покупка были трудоемкими делами, которые требовали ответственности, здравого смысла, умения вести переговоры и разбираться в инструментах. Это-то задание в 1670 г. и поручили 26-летнему Генриху Биберу: он должен был отправиться в австрийский Абзам, чтобы добыть инструменты прославленного тирольского мастера Якоба Стайнера. По дороге из Кромержижа в Абзам лежало Зальцбургское архиепископство – сильное и богатое княжество, глава которого Максимилиан Гандольф фон Кюнбург политически и статусно являлся куда более крупным игроком, чем оломоуцкий епископ. Уже два года находившийся у власти, Максимилиан Гандольф был ярым католиком, в прошлом – студентом философии в Граце и теологии в бенедиктинском университете в Зальцбурге, а главное, он провел несколько лет в Collegium Germanicum – иезуитской немецкоязычной духовной семинарии в Риме. Иезуитство смоделировало музыкальные и архитектурные вкусы Максимилиана Гандольфа – барокко, в своей величественной пышности доходящее до предела (и выходящее за него), а также его агрессивные воззрения на чистоту – гигиеническую и религиозную. Помимо нескончаемых указов, связанных с усилением полицейского порядка, борьбой с попрошайками и инфекциями, поддержанием чистоты улиц и принудительной еженедельной уборкой дворов, Максимилиан Гандольф прославился своим католическим авторитаризмом. Рьяный сторонник контрреформации, он проводил постоянные антипротестантские чистки, допросы и обыски; между 1684 и 1686 гг. из княжества были изгнаны почти семь сотен протестантов. Также при нем и с его ведома была проведена 15-летняя кампания по охоте на ведьм, стоящая особняком в истории подобных процессов (носивших массовый характер в Германии и Австрии XVI–XVII вв.), поскольку основная масса казненных – 113 из 139 – были мужского пола; большинство – беспризорные и нищенствующие дети и подростки. Страх перед бродягами как источником грязи, переносчиками болезней, заклинателями крыс, которых они якобы натравляли на урожай, массовые поимки и казни бездомных направлялись волей того же человека, что сделал Зальцбург олицетворением ошеломляющего католического величия. Огромную роль в создании этого впечатления играли архитектура и музыка. Направленный из Кромержижа в Абзам, молодой Генрих Бибер так и не доехал до цели: он остановился в Зальцбурге, самовольно перейдя на службу к архиепископу Максимилиану Гандольфу. Это было в 1670 г., и в Зальцбурге же ему предстояло уйти из жизни три с лишним десятка лет спустя, 3 мая 1704 г. Видимо, Бибер был амбициозным и целеустремленным человеком. Оказавшись при зальцбургском дворе, он не имел и не мог иметь рекомендательных писем. Начав с ничтожной зарплаты и самой малозначительной должности – в бухгалтерских документах 1672 г. он проходит как камердинер или cubicularius – «комнатный слуга» с жалованьем десять флоринов, – Бибер сделал грандиозный карьерный рывок. В 1677 г. он исполнял свои сонаты перед императором Леопольдом I, который пожаловал ему золотую цепочку, а еще через два года занял пост заместителя капельмейстера в Зальцбурге. Золотой цепочки Биберу было недостаточно: выступая перед императором повторно два года спустя, он просит о пожаловании титула, не получает его, но подает прошение еще раз – это было уже в 1690-м, и к тому времени глава капеллы в Зальцбурге умер, а Бибер занял его место. После второго обращения он удостоен рыцарского звания: теперь его полное имя звучит как Генрих Игнац Франц Бибер фон Биберн, причем он настаивает на том, чтобы пожалование ему титула было зафиксировано документально. Свой пост он передаст впоследствии одному из двух доживших до взрослости сыновей. На пике карьеры Бибер был влиятельным и известным композитором: он возглавлял оркестр и хор из нескольких десятков музыкантов и писал, среди прочего, сочинения для праздничных мероприятий в Зальцбурге: музыку, где представительно-парадные, официальные черты сочетались с церковными. Описания исполнительских сил, которыми располагал Бибер, впечатляют – например, «Missa Salisburgensis», торжественная месса, созданная к 1100-летней годовщине Зальцбургского архиепископства, предназначена для пяти хоров разного состава и нескольких оркестров. Художественным инструментом в его руках оказывалось и внутреннее пространство собора с его уровнями, кафедрами, балконами и множественными органами: музыканты и певцы располагались на разных точках перед слушателями, вокруг них, над ними и позади, создавая водоворот стереофонического звучания. Оломоуцкий епископ, прежний наниматель Бибера, самовольно покинутый им, разумеется, не мог не знать о его славе и успехах и вряд ли следил за ними с удовольствием. Портить отношения с Максимилианом Гандольфом ему, впрочем, не хотелось, поэтому никаких открытых претензий предъявлено не было, но свой небольшой реванш Карл II все-таки взял: он отказывался формально освободить беглого музыканта от службы в течение шести лет после того, как Бибер покинул Кромержиж, – вплоть до 1676 г. Честолюбивый и неравнодушный к искусствам, оломоуцкий епископ находился в переписке как с Зальцбургом, так и с епископствами в Вене, Пассау, Регенсбурге, Праге и Вроцлаве, разыскивая музыкантов и хорошие партитуры. Его аппетитам, а также усилиям трубача Павла Вейвановского мы обязаны тем, что именно в Кромержиже сохранился основной массив композиторского наследия Бибера, хотя тот и сам, скорее всего, старался умаслить бывшего патрона, регулярно посылая ему свои сочинения. Так, в самом Зальцбурге уцелели только два духовных сочинения Бибера, оба они являются реквиемами. ...Все права на текст принадлежат автору: Ляля Кандаурова.

Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Купить эту книгу в ЛитРес

Купить эту книгу в ЛитРес