Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

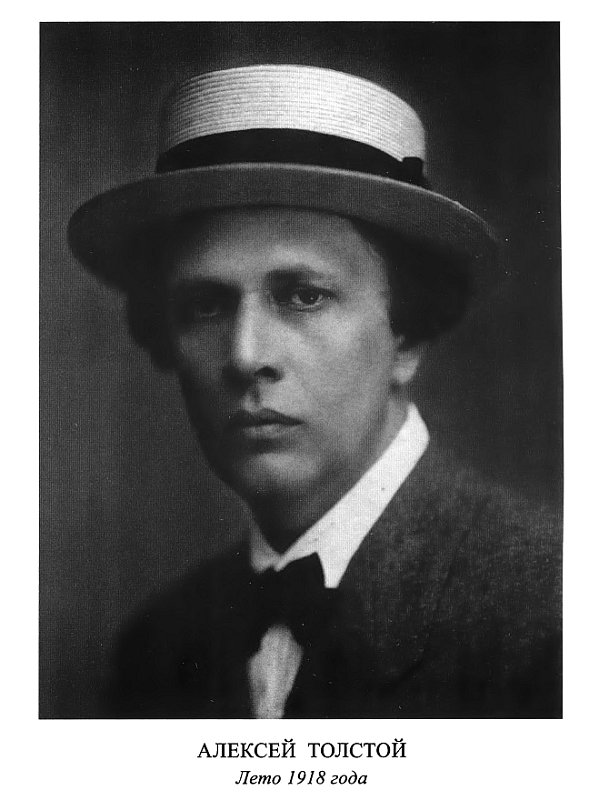

Алексей Толстой

Хождение по мукам

Хождение по мукам

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот роман есть первая книга трилогии «Хождение по мукам», охватывающей трагическое десятилетие русской истории. Тремя февральскими днями, когда, как во сне, зашатался и рухнул византийский столп Империи[1], и Россия увидала себя голой, нищей и свободной, – заканчивается повествование первой книги. Вторая часть трилогии, еще не оконченная, происходит между 17 и 22 годами, в то время, когда Россия переживала не радостную радость свободы, гнилостный яд войны, бродивший в крови народа, анархию и бред, быть может гениальный, о завоевании мира, о новой жизни на земле, междоусобную войну, разорение, нищету, голод, почти уже не человеческие деяния и новый государственный строй, сдавивший, так что кровь брызжет между пальцами, тело России, бьющейся в анархии. Грядущее стоит черной мглой перед глазами. В смятении я оглядывался: действительно ли Россия – пустыня, кладбище, былое место? Нет, среди могил я вижу миллионы людей, изживших самую горькую горечь страдания и не отдавших земли на расточение, души – мраку. Да будет благословенно имя твое – Русская Земля. Великое страдание родит великое добро. Перешедшие через муки узнают, что бытие живо не злом, но добром: волей к жизни, свободой и милосердием. Не для смерти, не для гибели зеленая славянская равнина, а для жизни, для радости вольного сердца. Третья часть трилогии – о прекраснейшем на земле, о милосердной любви, о русской женщине, неслышными стопами прошедшей по всем мукам, заслонив ладонью от ледяных, от смрадных ветров живой огонь светильника Невесты[2]. Книги этой трилогии я посвящаю Наталии Крандиевской-Толстой.

гр. Алексей Н. ТОЛСТОЙ

~~

О, Русская земля!..[3]Слово о полку Игореве

I

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов, с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора[4], с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, – видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель – благонамеренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный – начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование. Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору – худую бабу и простоволосую, – сильно испугался и затем говаривал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту»[5], – за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно[6]. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом – нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт[7]. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император[8]. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец[9] – мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И, совсем еще недавно, поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург – лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой. Точно в бреду, наспех, построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства Императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею и духом петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете – в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт – парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз Императора. – Так жил город. В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно – роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду, им был, как заразой, поражен дворец. И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой[10]. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», – и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги – верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, – вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, – предсмертного гимна, – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, – новое и непонятное лезло изо всех щелей.

II

«...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим – довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская?[11] А что – ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится щекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей для страдаюших половым бессилием...» В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры. Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик – историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Сакунин. Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен. Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженым черепом, с молодым, скуластым и желтым лицом, – Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали – откуда и кто такой? – знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал неспроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее зало, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить. В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», – девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорил: «...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божием на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица?[12] Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц, – народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большою кровью...» Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса: – Пускай говорит! – Безобразие закрывать человеку рот! – Это издевательство! – Тише вы, там сзади! – Сами вы тише! Акундин продолжал: «...Русский мужик – точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом[13], покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса, – ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов; и жадная, полузвериная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды – человеческой фантазии. Нет. Мы говорим – идите и претворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти...» Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, – она в этом уверена, – никого на свете, кроме себя, не любит, и если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека. Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком, черном сюртуке: худое, матовое лицо, брови дугами, под ними, в тенях, огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала. Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся, и улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее. В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину: «...Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем – когда она докатится до дна, до земли, – сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. “Жажду” – вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. Берегитесь, – Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, – в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу, пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция, – быть может, самая страшная изо всех революций – революция Духа...» Акундин холодно проговорил с места: – Это предусмотрено... Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали. Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами – Чирва – критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав, который он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпрастать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы. Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза. Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные, длинные, черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал: – Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна? – То же, что и вы, – ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок. Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал: – Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли, – разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот его последний стишок:

III

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной: – Дома никого нет, конечно? Великий Могол, – так называли горничную Лушу[15] за широкоскулое, как у идола, всегда сильно напудренное лицо, – глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни, действительно, дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса. Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено. Зять, Николай Иванович, дома, – значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас – одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, – себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно! Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, – а их было не мало, – кто выражал охоту развеивать девичью скуку. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж – Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны – нежно-любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Знакомых сестры она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры, с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, – вся эта фабричная, чугунная, циничная поэзия восставшей против Господа Бога прогорклой улицы слишком высока для ее тупого воображения. Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза[16], собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда, спозаранку, приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресле. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил: «Приветствую тебя, Великий Могол!» – и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера[17]: «Катюша, – говорил он каждый раз, – с нынешнего дня дал зарок, не пью, честное слово». Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, – глядела на виновного злыми глазами. Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола – Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!» Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у ней, действительно, были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки. На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами. Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью, платье, большую шляпу из розового газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу, неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя – Куличек. Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она оскорблена и возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю. Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать; вынул платок, вытирал глаза, приговаривал: – Уйди, Дарья, уйди, умру! Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой. Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки. Но, пригревшись на солнышке, или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синей Бороды[18]. Все знакомые, а первая сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала: – Что же это с нами дальше-то будет? – А что, Катя? Даша в рубашке сидела на постели, закручивая большим узлом волосы. – Уж очень хорошеешь, – что дальше-то будем делать? Даша строгими, «мохнатыми», глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем: – Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно, понимаешь? Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками: – Какие мы рогатые уродились, ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку. Однажды на теннисной площадке появился англичанин, – худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, – глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, – засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самою сеткою мяч, думала: «Вот – ловкая русская девушка, с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу». Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, надел канотье[19], – был он совсем сухой, – закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду. Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз косилась в сторону англичанина, – он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море. Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно увидела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от стыда, от самолюбия и еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала: – Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, – почему ты не играешь? Даша раскрыла рот – до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он, вообще, ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина, несчастна, и нет охоты жить. Так, понемногу, поднимал голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимою в корсет и суконное платье. Две недели продолжалась ее самолюбивая, «рогатая» влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, – англичанка, его невеста, – и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все: Даша чувствовала теперь, как тот – второй человек – точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая – и легкая и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них – голова закружится. В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Знаменской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам[20]. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена. Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четыре – прогулка с сестрой и магазины, вечером – театры, концерты, ужины, люди, – ни минуты побыть в тишине. В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофием. К нему подсели знатоки литературы – два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства, вообще, никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке. «Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло – и люди, и искусство. А Россия – падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду»[21]. Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов не слушал их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал: – Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти. Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина. После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян, в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов, или просто в своеобразном настроении, – все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно». На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, как от такого человека можно голову потерять». Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, – одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, – неожиданно устали ноги и было, непонятно почему, грустно. После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи – три белых томика – вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали – забыться, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает. Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой переволнованная и была рада, когда дома – гости. Самолюбие ее молчало. Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера, без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение должно произойти что-то невозможное. Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен на нее багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения сад Господа Бога. – Да, милостивая государыня, плохо наше дело, – сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки, стоявшей на преддиванном столе, вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице. – Николай Иванович, который час? – крикнула Даша так, чтобы было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан. В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротника. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки. Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть. Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным: – Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

IV

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И, ко всему, Кати не было дома, точно ее на свете больше и не существует. В первую минуту Даша обмерла, и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставочку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела. Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», – подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него была волосатая, большая и теперь «беспомощная» рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, все, все, все было изуродовано и разбито. Из-за суконной занавеси появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную. Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешено Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, в простенке над роялем. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено. Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот – сбоку, носа не было совсем, вместо него – треугольная дырка, голова – квадратная и к ней приклеена тряпка – настоящая материя. Ноги, как поленья, на шарнирах. В руке – цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, – глухой и коричневый, такие углы, должно быть, – в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее современной Венерой[22]. «Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же – с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, пустил облако дыма, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел – «чижик». Даша похолодела. Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал: – Этого надо было ожидать. Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович поднял руки, взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом: «О-о-о!» – ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукала, как копытами, Великий Могол. Даша соскочила с дивана, – в глазах было темно, так билось сердце, – и выбежала в прихожую. Там неловкими от холода пальцами Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты капора и морщила носик. Сестре она подставила щеку для поцелуя, но, когда никто ее не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристально серыми глазами взглянула на сестру. – У вас что-нибудь произошло? Вы поссорились? – спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно-милым голосом. Даша стала глядеть на кожаные галоши Николая Ивановича, они назывались в доме «самоходами» и сейчас стояли сиротски. У нее дрожал подбородок: – Нет, ничего не произошло, просто я так. Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубы, движением голых плеч освободилась от нее и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаши, она низко наклонилась, говоря: – Понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги. Тогда Даша, продолжая глядеть на галоши Николая Ивановича, спросила сурово: – Катя, где ты была? – На литературном ужине, моя милая, в честь, ей-богу даже не знаю, кого. Все то же самое. Устала до смерти и хочу спать. И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила: – Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович, спит? Даша была сбита с толку: сестра ни с какой стороны не походила на окаянную бабу и не только была не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая, так бы ее всю и погладила. Но все же, с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть, в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала: – Катя! – Что, миленький? – Я все знаю. – Что ты знаешь? Что случилось, ради бога? Екатерина Дмитриевна села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног, и с любопытством глядела на нее, снизу вверх. Даша сказала: – Николай Иванович мне все открыл. И не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило. После молчания, такого долгого, что можно было умереть, Екатерина Дмитриевна проговорила злым голосом: – Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович? – Катя, ты знаешь. – Нет, не знаю. Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик. Даша сейчас же опустилась у ее ног: – Так, может быть, это неправда? Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, – ведь это все неправда? – И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей ее духами руки, с синеватыми, как ручейки, жилками. – Ну, конечно, неправда, – ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза, – а ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные и носик распухнет. Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам. – Слушай, я дура! – прошептала Даша в ее грудь. В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета: – Она лжет! Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена. Екатерина Дмитриевна сказала: – Иди-ка ты спать, ребенок. А я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, – едва на ногах стою. Она проводила Дашу до ее комнаты, перекрестила, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо, пальцем, постучала в дверь кабинета: – Николай, отвори, пожалуйста. На это ничего не ответили. Было зловещее молчание, затем фыркнул нос, повернули ключ, и Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, положил локти на подлокотники, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги (роман Вассермана «Сорокалетний мужчина»)[23]. Все это делалось так, будто Екатерины Дмитриевны в комнате нет. Она же села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом у Николая Ивановича вздрогнул клок волос на макушке. – Я не понимаю только одного, – сказала она, – ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать. Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов: – У тебя хватает развязности называть это моим настроением? – Не понимаю. – Превосходно! Ты не понимаешь? Ну а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь? Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное злостью лицо мужа, она проговорила тихо: – С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно? – Покорнейше прошу извинить! Но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности. – Какие подробности? – Не лги мне в глаза. – Ах, вот ты о чем. – Екатерина Дмитриевна закатила, как от последней усталости, большие глаза свои. – Давеча я тебе сказала что-то такое... Я и забыла совсем. – Я хочу знать – с кем это произошло? – А я не знаю. – Еще раз прошу не лгать... – А я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала. Мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла. Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости: «Слава богу, наврала на себя». Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить, – отвести душу. Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности, о священных, ныне забытых, обязанностях женщины, жены, матери своих детей, помощницы мужа. Он упрекал Екатерину Дмитриевну в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью («не кровью, а трепанием языка» – поправила Екатерина Дмитриевна). Нет, больше, чем кровью, – тратой нервов. Он попрекал ее беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к «этой идиотке» Великому Моголу и даже «омерзительными картинами, от которых меня тошнит в вашей мещанской гостиной». Словом, Николай Иванович отвел душу. Был четвертый час утра. Когда муж охрип и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала: – Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины. – Поднялась и ушла в спальню. Но Николай Иванович теперь даже не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом влез в свежую постель, с вечера еще постланную на кожаном диване. «Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», – подумал он, раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий. Но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо. Кто-то высморкался, и от этого звука забилось сердце. «Плачет, – подумал он, – ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего». И, когда он стал вспоминать весь разговор и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локте, уже готовый вылезти из-под одеяла, но по всему телу поползла истома, точно от многодневной усталости, он уронил голову и уснул. Даша, оставшись одна в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, разбросала по стульям платье и белье, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо! Теперь ни о чем не думать, спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный, сладкий сон покрыл ее, и вдруг, явственно, в памяти раздался Катин голос: «Ну, конечно, неправда». Даша открыла глаза. «Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила – правда или неправда. Она же ответила так, точно отлично понимала, о чем идет речь». Сознание, как иглою сквозь все тело, прокололо Дашу: «Катя меня обманула!» Затем, припоминая все мелочи разговора, Катины слова и движения, Даша ясно увидела, – да, действительно, обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но, изменив, согрешив, налгав, стала точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой, усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти – влюбиться. Но ведь она преступница. Господи, ничего не понимаю! Даша была разволнована и сбита с толку. Пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может ни осудить Катю, ни понять того, что она сделала. Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине, без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла, и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто, и она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша – пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной и сказал про гостиную, что это – мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу и там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша овладел ею так, будто она была куклой, розовой куклой, выставленной на Морской, в магазине парижских мод мадам Дюклэ.

V

На Васильевском острове в только что отстроенном доме, по 19-й линии, на пятом этаже, помещалась так называемая «Центральная станция для борьбы с бытом», в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Телегин снял эту квартиру под «обжитье» на год по дешевой цене. Себе он оставил одну комнату, остальные же, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал, с тем расчетом, чтобы поселились жильцы – тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же и подыскал его бывший одноклассник и приятель Петр Петрович Сапожков. Это были – студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе в жизни занятия по вкусу. Жильцы вставали поздно, когда Телегин приезжал с завода завтракать, и не спеша принимались каждый за свои занятия. Антошка Арнольдов уезжал на трамвае на Невский, в кофейню, где узнавал новости и сочинял статейки. Валет обычно садился писать свой автопортрет. Сапожков запирался на ключ работать, – готовил речи и статьи о новом искусстве. Жиров пробирался к Елизавете Киевне и мягким, мяукающим голосом обсуждал с ней вопросы жизни. Он писал стихи, но из самолюбия никому их не показывал. Елизавета Киевна считала его гениальным. Елизавета Киевна, кроме разговоров с Жировым и другими жильцами, занималась вязанием из разноцветной шерсти квадратов, не имеющих определенного назначения, причем пела грудным, сильным и фальшивым голосом малороссийские песни, или устраивала себе необыкновенные прически, или, бросив петь и распустив волосы, ложилась на кровать с книгой, – засасывалась в чтение до головных болей. Елизавета Киевна была красивая, рослая и румяная девушка, с близорукими, точно нарисованными, глазами, и одевавшаяся с таким безвкусием, что ее ругали за это даже телегинские жильцы. Когда в доме появлялся новый человек, она зазывала его к себе, и начинался головокружительный разговор, весь построенный на остриях и безднах, причем она выпытывала – нет ли у ее собеседника жажды к преступлению? способен ли он, например, из-за одного любопытства убить? не ощущает ли в себе «самопровокации»? – это свойство она считала признаком всякого замечательного человека. Телегинские жильцы даже прибили на дверях у нее таблицу этих вопросов; она была очень довольна и много хохотала. В общем, это была неудовлетворенная девушка, и все ждала каких-то «переворотов», «кошмарных событий», которые сделают жизнь увлекательной, такой, чтобы жить во весь дух, а не томиться с распущенными волосами. Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участия в их развлечениях. Однажды, на Рождестве, Петр Петрович Сапожков собрал жильцов и сказал им следующее: – Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию, вот она: «Мы новые Колумбы! Мы гениальные возбудители![24] Мы семена нового человечества! Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Отныне нет добродетели! Семья, общественные приличия, браки – отменяются. Мы этого требуем. Человек, – мужчина и женщина, – должен быть голым и свободным. Половые отношения есть достояние общества. Юноши и девушки, мужчины и женщины, вылезайте из насиженных логовищ, идите, нагие и счастливые, в хоровод под солнце дикого зверя!..» Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо Богов»[25], деньги на который отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев, – всего три тысячи. Так была создана «Центральная станция по борьбе с бытом», название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда Богов». Несколько богатых меценатов, адвокаты и даже сам Сашка Сакельман, с охотой, словно боясь, что их заподозрят в отсталости, дали требуемую сумму – три тысячи. Были заказаны бланки, на оберточной бумаге, с непонятной надписью – «Центрифуга», и приступлено к приглашению ближайших сотрудников и сбору материала. Художник Валет подал идею, чтобы комната Сапожкова, превращенная в редакцию, была обезображена циничными рисунками. Он нарисовал на стенах двенадцать автопортретов. Долго думали о меблировке. Наконец было решено убрать из комнаты все, кроме большого стола, оклеенного золотой бумагой: посетители пускай потрудятся стоять. После выхода первого номера в городе заговорили о «Блюде Богов». Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто и не пришлось бы в недалеком будущем Пушкина отослать в архив[26]. Литературный критик Чирва растерялся, – в «Блюде Богов» его назвали сволочью[27]. Екатерина Дмитриевна Смоковникова немедленно подписалась на журнал, на весь год, и решила устроить вторник с футуристами. Ужинать к Смоковниковым был послан от «Центральной станции» Петр Петрович. Он появился в грязном сюртуке из зеленой бумазеи, взятом напрокат в театральной парикмахерской из пьесы «Манон Леско»[28]. Сапожков подчеркнуто много ел за ужином, смеялся пронзительно, так что самому было неприятно, намеревался оскорбить Чирву, но под действием «магнетических» глаз критика поколебался и лишь ограничился неприятностью хозяйке, сказав ей: «А рыбка-то у вас с душком». Затем развалился и курил, поправляя пенсне на мокром носу. В общем, все ожидали большего. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства»[29]. На одно из таких кощунств пришла Даша. Парадную дверь ей отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с Даши ботики, шубу, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Дашу удивило, что в прихожей пахнет капустой и во всех углах лежит что-то неприбранное. Жиров, скользя бочком за ней по коридору, к месту кощунства, спросил: – Скажите, вы какими духами душитесь? Замечательно приятные духи какие. Затем удивила Дашу очевидность всего этого, так нашумевшего, дерзновения. Правда, на стенах были разбросаны глаза, носы, руки, срамные фигуры, падающие небоскребы[30], словом, все, что составляло портрет Василия Веньяминовича Валета, молча стоявшего здесь же, с нарисованными зигзагами и запятыми на щеках. Правда, хозяева и гости, – а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, – сидели на неструганых досках, положенных на обрубки дерева, – дар Телегина. Правда, читались преувеличенно страстными голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про «плевки в старого небесного сифилитика», про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика, в коверкоте, с бедекером[31] и биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими и слишком очевидными. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время перерыва он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, – не хочет ли она чаю и бутербродов: – И чай и колбаса у нас обыкновенные, хорошие. У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза чуть-чуть косили от застенчивости. Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится, поднялась и пошла в столовую. Там, на столе, среди грязной посуды, стояли блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты, оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд «наиболее деликатный». Все это он делал не спеша, большими своими, очень сильными руками, и приговаривал, словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора: – Хозяйство у нас в беспорядке, это верно, но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева[32]. Были конфекты, но съедены, хотя, – он поджал губы и поглядел на Дашу, в синих глазах его появился испуг, затем решимость, – если позволите? – и вытащил из жилетного кармана две карамельки. «С таким не пропадешь», – подумала Даша, и тоже, чтобы ему было приятно, сказала: – Как раз мои любимые карамельки. Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчичницу. На его большом и широком лбу от напряжения собрались морщины. Он осторожно вытащил из кармана платок и осторожно вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку: этот большой, красивый человек до того в себе не уверен и застенчив, что готов спрятаться за горчичницу. У него где-нибудь в Арзамасе, – так ей показалось, – живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет белья, чтобы не пропадало у столичных прачек, насчет его «постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам», насчет того, что только «скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей». И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. – Вы где служите? – спросила она. Телегин сейчас же поднял глаза, увидел ее улыбку, улыбнулся сам, – понял, – подумала Даша, и ответил: – На Обуховском заводе[33]. – Интересная работа у вас? – Не знаю. По-моему – всякая работа интересна. – Мне кажется, – рабочие должны вас очень любить. – Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что им меня любить? Я с ними строг. Хотя, отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения. – Скажите, – вам, действительно, нравится все, что сегодня делалось в той комнате? Губы Ивана Ильича раздвинулись в широкую улыбку, морщины сошли со лба и он громко рассмеялся: – Мальчишки! Хулиганы отчаянные! Замечательные мальчишки! Я своими жильцами очень доволен, Дарья Дмитриевна. Иногда в нашем деле бывают неприятности, вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь... На следующий день вспомнишь, – и смешно. – А мне эти кощунства очень не понравились, – сказала Даша строго, – это просто гадко и нечистоплотно. Он с удивлением посмотрел ей в глаза, она подтвердила, – «очень не понравилось». – Разумеется, виноват прежде всего я сам, – проговорил Иван Ильич раздумчиво, – я их к этому поощрял. Действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности... Ужасно, что вам все это было так неприятно. Даша с улыбкою глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. – Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется – вы очень хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда. Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись, а ему казались они страшными, – до того были потрясающе прекрасны: серые, большие, холодноватые. Иван Ильич, в величайшем смущении сгибая и разгибая ложку, пытался отрицать, вообще, самого себя. На его счастье в столовую вошла Елизавета Киевна; на ней была накинута турецкая шаль и на ушах бараньими рогами закручены две косы. Даше она подала длинную, мягкую руку, представилась: «Расторгуева», – села и сказала: – О вас много, много рассказывал Жиров. Сегодня я изучала ваше лицо. Вас коробило. Это хорошо. – Лиза, хотите холодного чаю? – поспешно спросил Иван Ильич. – Нет, Телегин, вы знаете, что я никогда не пью чаю... Так вот, вы думаете, конечно, что за странное существо говорит с вами? Я – никто. Ничтожество. Бездарна и неприятна в общежитии. Иван Ильич, стоявший у стола, в отчаянии отвернулся. Даша опустила глаза. Елизавета Киевна, с улыбкой разглядывая ее, продолжала: – Вы изящны, благоустроены и очень хороши собой. Не спорьте, вы это знаете сами. В вас, конечно, влюбляются десятки мужчин. Обидно думать, что все это кончится очень просто, – придет самец, возьмет вас, народите ему детей, потом умрете. Скука! У Даши от обиды задрожали губы. – Я и не собираюсь быть необыкновенной, – ответила она, – и не знаю, почему вас так волнует моя будущая жизнь. Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали оставаться грустными и кроткими. – Я же вас предупредила, что я ничтожная, как человек, и омерзительная, как женщина. Переносить меня могут очень немногие, и то из жалости, как, например, Телегин. – Черт знает, что вы говорите, Лиза, – пробормотал он, не поднимая головы. – Я ничего от вас не требую, Телегин, успокойтесь. – И она опять обратилась к Даше: – Вы переживали когда-нибудь бурю? Я пережила одну бурю. Был человек, я его любила, он меня ненавидел, конечно. Я жила тогда на Черном море. Была буря. Я говорю этому человеку: «едем»... От злости он поехал со мной... Нас понесло в открытое море... Вот было весело! Чертовски весело! Он сидел весь зеленый. Я сбрасываю с себя платье и говорю ему... – Слушайте, Лиза, – сказал Телегин, морща губы и нос, – вы врете. Ничего этого не было, я знаю. Тогда Елизавета Киевна с непонятной улыбкой поглядела на него и вдруг начала смеяться. Положила локти на стол, спрятала в них лицо и, смеясь, вздрагивала полными плечами. Даша поднялась и сказала Телегину, что хочет домой и уедет, если можно, ни с кем не прощаясь. Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно, точно шубка была тоже частью Дашиного существа, сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил на извозчика – старичка на старой лошадке, занесенной снегом. И долго еще стоял и смотрел, без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки с сидящей в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Там, у стола, все так же – лицом в руки – сидела Елизавета Киевна. Телегин почесал подбородок и проговорил, морщась: – Лиза. Тогда она быстро, слишком быстро, подняла голову, взглянула прямо в глаза. – Лиза, для чего, простите меня, вы всегда заводите такой разговор, что всем делается неловко и стыдно? – Влюбился, – негромко проговорила Елизавета Киевна, продолжая глядеть на него близорукими, грустными, точно нарисованными, глазами, – сразу вижу. Вот скука! – Это совершенная неправда! Мне очень неприятен этот разговор. – Ну, виновата, – она лениво встала и ушла, волоча за собой по полу пыльную турецкую шаль. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости, выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Там примерился, поставил его в угол и, взяв себя всей горстью за нос, громко рассмеялся: – Чепуха! Вот ерунда-то!

Для Даши эта встреча была, как одна из многих, – встретила очень славного человека, и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо: слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, – будь даже это человеческое лицо, – видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродства поражают фантазию, а красивые люди, и обольстительные пейзажи, и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в девятнадцать лет. Не так было с Иваном Ильичом. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) появиться в их оголтелой квартире эта девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и гордым детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева. А теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть? Мерзавец! Иван Ильич за свою жизнь (ему недавно исполнилось двадцать девять лет) влюблялся раз шесть: еще реалистом, в Казани, – в зрелую девицу Марусю Хвоеву, дочь ветеринарного врача, давно уже и бесплодно гуляющую, все в одной и той же плюшевой шубке, по главной улице, в 4 часа; но Марусе Хвоевой было не до шуток, Ивана Ильича отвергли, и он без предварительного перехода увлекся гастролершей Адой Тилле, поражавшей казанцев тем, что в опереттах, из какой бы эпохи ни были они, появлялась, по возможности, в костюме для морского купания, что и подчеркивалось дирекцией в афишах: «Знаменитая Ада Тилле, получившая золотой приз за красоту ног». Иван Ильич дошел даже до того, что пробрался к ней в дом и поднес букет, нарванный в городском саду. Но Ада Тилле, сунув эти цветы понюхать какой-то лохматой собачонке, сказала Ивану Ильичу, что от местной пищи у нее совершенно испорчен желудок, и попросила его сбегать в аптеку. Затем, уже студентом, в Петербурге, он увлекся было медичкой Вильбушевич и даже ходил к ней на свиданье в анатомический театр, но, как-то само собой, из этого ничего не вышло, и Вильбушевич уехала служить в земство. Однажды Ивана Ильича полюбила до слез, до отчаяния, модисточка из большого магазина, Зиночка, и он от смущения и душевной мягкости делал все, что ей хотелось, но, в общем, облегченно вздохнул, когда она вместе с отделением фирмы уехала в Москву, – прошло постоянное ощущение каких-то неисполненных обязательств. Последнее нежное чувство было у него в позапрошлом году, летом, в июне. На дворе, куда выходила его комната, напротив, в окне, каждый день перед закатом, появлялась худенькая и бледная девушка и, отворив окно, старательно вытряхивала и чистила щеткой свое, всегда одно и то же, рыженькое платье. Потом надевала его и выходила посидеть в парк. Там, в парке на Петербургской стороне, Иван Ильич и разговорился с ней, – и с тех пор каждый вечер они гуляли вместе, хвалили петербургские закаты и беседовали. Девушка эта, Оля Комарова, была одинокая, служила в нотариальной конторе и все хворала – кашляла. Они беседовали об этом кашле, о болезни, о том, что по вечерам тоскливо бывает одинокому человеку, и о том, что какая-то ее знакомая, Кира, полюбила хорошего человека и уехала за ним в Крым. Разговоры были скучные. Оля Комарова до того уже не верила в свое счастье, что, не стесняясь, говорила Ивану Ильичу о самых заветных мыслях, и даже о том, что иногда рассчитывает, – вдруг он полюбит ее, сойдется, увезет в Крым. Иван Ильич очень жалел ее и уважал, но полюбить так и не мог, хотя иногда, после их беседы, лежа на диване в сумерках, думал, – какой он эгоист, сластолюбец, грубый и плохой человек. Осенью Оля Комарова простудилась и слегла. Иван Ильич отвез ее в больницу, а оттуда на кладбище. Перед смертью она сказала: «Если я выздоровлю, вы женитесь на мне?» «Честное слово, женюсь», – ответил Иван Ильич. Чувство к Даше не было похоже на те, прежние. Елизавета Киевна сказала: «Влюбился». Но влюбиться можно было во что-то предполагаемое доступным, и невозможно, например, влюбиться в статую, в облако. К Даше было какое-то особое, незнакомое ему чувство, притом мало понятное, потому что и причин-то к нему было мало – несколько минут разговора, да стул в углу комнаты. Чувство это было даже и не особенно острое, но Ивану Ильичу хотелось самому теперь стать другим, тоже особым, начать очень следить за собой. Он часто думал: «Мне скоро тридцать лет, а жил я до сих пор, как трава рос. Запустение страшное. Эгоизм и безразличие к людям. В общем – нечистоплотность. Надо подтянуться, пока не поздно».

В конце марта, в один из тех передовых, весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега, тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые кадки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь – а уж какой-то мужчина, с острой бородкой, идет в одном пиджачке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову – небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами, – в такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы «Сименс и Гальске», что на Невском[34], расстегнул хорьковую шубу и прищурился от солнца, подумав: «На свете жить все-таки недурно». И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла, в синем весеннем пальто, с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком; на синей ее шапочке покачивались белые ромашки[35]; лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спины прохожим, под ноги им, на спицы и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно, точно кулак, било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. «Новые и интересные приключения Джека потрошителя животов. 2400 метров»[36], – прочел он раз шесть и сообразил, что ничего не понимает и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась, все так же – с ромашками и сверточком, по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу и сказал: – Дарья Дмитриевна, я не помешаю, если поздороваюсь? Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза, в них от света блестели зеленые точки, улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески. – Вот, как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас... Правда, правда, думала. – Даша кивнула головкой, и на шапочке закивали ромашки. – У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный... И день какой-то такой... – Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку. Даша спросила: – Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома? – Конечно... да... Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени. – Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Говорите, не раздумывая, а прямо, – как спрошу, так и ответьте. Лицо ее было озабочено, и брови сдвинуты. – Раньше мне казалось так, – она провела рукой по воздуху, – есть воры, лгунишки, убийцы и уличные женщины. Но они существуют так же, как змеи, пауки и мыши, – я боюсь мышей, – а люди, все люди – немного смешные, со слабостями и чудачествами, но все – добрые и ясные... Вон, видите – идет барышня – ну, вот, какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Вы понимаете меня? – Но это прекрасно, Дарья Дмитриевна... – Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту... Я вижу, – человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь, и грешит, грешит ужасно при этом. Вы не подумайте, – не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий: ложь, – Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул, – человек этот прелюбодей. Женщина – замужняя. Значит, грешить можно? Я спрашиваю, Иван Ильич. – Нет, нет, нельзя. – Почему нельзя? – Этого сейчас сказать не могу Но чувствую, что нельзя. – А вы думаете – я сама этого не чувствую? С двух часов брожу по городу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне все представляется, что в этих домах, за занавесками, попрятались черные, черные люди. И я должна быть с ними, вы понимаете? – Нет, не понимаю, – быстро ответил он. – Нет, должна. И пойду. Потому что вся жизнь там, за занавесками, а не здесь. Ах, какая тоска у меня! Значит, просто-напросто я – девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых. Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту кем-то брошенную коробку от папирос, с картинкой – зеленая дама, изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила, и он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство, как тень на стене, потому что и он сам не более, как добрый, славный Иван Ильич. – Ну, прощайте, спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало от наших разговоров, но все же я вам очень, очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой, ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. – Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд, пропала там в темноте.

VI