Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Сергей Синякин Поезд в один конец (сборник)

© ГБУК «Издатель», 2013 © Синякин С. Н., 2013* * *

Грустные сказки

Кисть и краски Маленькая повесть с большими преувеличениями

Глава первая

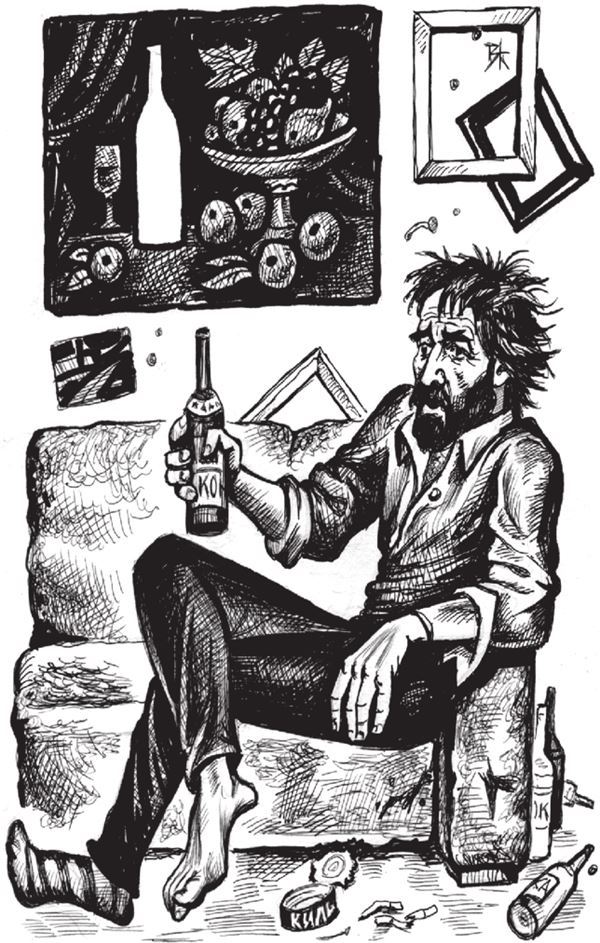

Когда ушли гости, Гоша Минин не помнил. Сам он открыл глаза около одиннадцати и обнаружил, что лежит на продавленном диване и накрыт старым плащом, источавшим запах пыли. Рядом лежала куча какой-то одежды. Кажется, даже что-то женское валялось. Мастерская напоминала поле боя, с которого еще не убрали подбитые и сгоревшие танки. Гоша сел на диване, с ненавистью разглядывая пустые бутылки и остатки пиршества. Все это предстояло убирать. А кто еще будет убираться в его собственной мастерской? Хотелось пить. И не только. Страшно было представить, что небольшая компания оказалась способна выпить такое количество спиртного. Гоша насчитал три бутылки из-под коньяка, две из-под водки и пять из-под шампанского. И это не считая пива! Он встал, чувствуя, как дрожат ноги. Да что ноги! Все тело дрожало и желало немедленно поправить здоровье. Гоша подошел к столу и с досадой убедился в том, что все бутылки пусты. Он едва не застонал от отчаяния. Деньги еще оставались, но ведь это идти надо было! На стене висела одна из его любимых картин «Печальный натюрморт». Натюрморт изображал початую бутылку молдавского коньяка, раскрытую и поломанную на неровные кусочки плитку шоколада и несколько яблок с бананами в широкой вазе. Картина была написана так, что зрителю сразу становилось ясным — хозяин к столу не придет. Гоша постоял, тупо разглядывая картину. Голова раскалывалась. Уже не соображая, что он делает, Гоша протянул руку к картине, взял из нее бутылку коньяку, подумав, выбрал самое румяное яблоко и вернулся к столу. Коньяк пряно обжег внутренности. Неприятный привкус во рту пропал. Голова, правда, еще болела, но это казалось временным явлением, Гоша уже чувствовал, как с каждым глотком к нему приходит желание жить заново. Бросить свою пошлую и пакостную жизнь и начать все заново. Он выпил еще, налил в пустой стакан и отправился к дивану, чувствуя, как стихает боль в затылке. Стало хорошо. Он сел на диван, задумчиво оглядывая мастерскую, словно прикидывал, с чего ему начать свою новую жизнь. Сделал еще один небольшой глоток, и тут до него дошло… В два шага он оказался около картины. Композиционная основа натюрморта — бутылка коньяка исчезла. Вместо плитки шоколада и яблока на картине белели пустые пятна. С ужасом и восторгом Гоша Минин разглядывал картину, отхлебывая из стакана коньяк, налитый из бутылки, нарисованной им самим. Он протянул руку, чтобы взять еще одно яблоко, но пальцы наткнулись на неровные мазки краски. Картина была написана маслом, с нее невозможно было что-то взять. Просто невозможно! Гоша вернулся к столу, оглядел бутылку. Коньяка в ней оказалось чуть больше половины, этикетка желтела тоже самая обычная, молдавский «Белый аист», а шоколад, наломанный прямо в серебряной фольге, оказался вполне привычным, изготовленным на кондитерской фабрике имени Бабаева. Гоша сел на стул, взял в руки яблоко, понюхал его. Яблоко тоже оказалось обычным — глянцевое, желто-красное, оно и пахло яблоком. Помнится, пришлось долго выбирать яблоки на базаре, чтоб они вписывались в задуманную цветовую гамму. Но сейчас… Он разрезал яблоко на несколько долек, сунул одну в рот. Обычное яблоко — сочное, сладковато-кислое, ничего особенного в нем не было. На диване кто-то завозился. Гоша обернулся. На диване, свесив голые стройные ножки, сидела смазливая девочка лет семнадцати, задорно курносая и с рыжей челкой. — Привет, — хрипловатым со сна голосом сказало юное создание. — Выпить есть? Девочка прошлепала босыми ногами по линолеуму, уселась рядом и плеснула в ближайший к ней пустой стакан коньяку. Она была без юбки, и узенькая полоска трусиков наводила на грешные мысли. — Вообще-то ты жуткий свин, — сказала она. — Храпишь, как конь. На женщин внимания не обращаешь. Пьешь вот в одного. — Ты кто? — Гоша вгляделся в ее тронутое конопушками лицо и не вспомнил. — Здрасьте! — девочка залпом выпила. — А кто мне вчера весь вечер в любви объяснялся? — Не помню, — искренне сказал Гоша. — Нет, серьезно, зовут тебя как? — Викой, Викой меня зовут! — уже немного сердито сказала девочка. — Вот, блин, вчера руки целовал, портрет написать грозился, а сегодня и не помнишь ничего. Может, тебе память отшибло? Ты вчера лбом о шкаф так долбанулся, что дверца с петель слетела. Ты что, и в самом деле ничего не помнишь? Гоша уныло помотал головой. — Вот, блин, — сказала девочка. — Говорила мне мама, никогда не связывайся с художниками, поэтами и футбольными фанатами — от них одни неприятности. Ты же меня рисовать собирался. Хочешь меня нарисовать? — Пожалуй, что нет, — сказал Гоша. — А трахнуть? — спросила Вика и призывно облизала губы. Не иначе третьесортных американских фильмов насмотрелась. — Лучше помоги убраться, — мрачно сказал Гоша. — Нет, больше ни одной пьянки в мастерской. Придут, нагадят, а убираться всегда хозяину. Ворчал он больше по привычке, не в первый раз такое происходило, и каждый раз Гоша зарекался выпивать в мастерской. Вика встала и пошла к дивану. Выдернув из кучи тряпок, под которыми они спали, короткую юбочку, девочка принялась деловито надевать ее. — У тебя вода-то есть? — спросила она. Сам бы Гоша убирался дня три, докуривая чужие бычки, а женщина сделала все за час, и при этом не просто сделала, а убралась капитально, даже линолеум протерла тряпкой, отчего в мастерской все заблестело, словно и в самом деле чисто было. Пока она убиралась, Гоша пытался честно вспомнить, было у него с этой самой Викой что-нибудь такое ночью, но так и не вспомнил. — Ты мне выпить оставил? — спросила Вика, возвращаясь за стол. Они разговорились. Девочка училась в физкультурном институте и оказалась немного старше, чем выглядела. Двадцать два ей недавно исполнилось. И ничего у них ночью не было, они даже легли сначала в разных местах, только ночью Вике стало холодно, вот она и перебралась на диван, чтобы согреться немного. — Только ты даже не проснулся, — сказала Вика. — Блин, юбку с меня стянул, сунул ее себе под голову и снова стал хоря давить. А храпишь ты, Минин, жутко! Я уж тебя и щипала, и пинала, и носок под нос совала — бесполезняк! Коньяк-то откуда? Я вчера, когда замерзла, все облазила и ни фига не нашла. — Из заначки, — сказал Гоша и вновь вспомнил происхождение коньяка. Возбужденно вскочил, стал осматривать натюрморт. Все оставалось по-прежнему на картине: три белых пятна разной формы там, где стояла бутылка, где лежал шоколад и круглое белое пятно в вазе с яблоками. — Слушай, — сказала из-за спины девочка Вика. — Это так задумано или ты просто недорисовал? — Слушай, — сказал Гоша. — Ты всегда так много говоришь? — Могу и помолчать, — обиженно сказала девочка. Подумала и предложила: — Пошли на диван? Около двух она ушла. Перед этим долго возилась у зеркала, доставая из косметички разную косметику, чтобы разрисовать лицо. Посмотрела на себя в зеркало, хихикнула довольно, подошла к Гоше и чмокнула его в нос. — Вообще-то ты ничего, — довольно сказала она. — А то ведь я даже подумала, мама дорогая, импотент попался. А ты прям виагра какая-то! Сильвестр Сталлоне[1] до Голливуда! Не скучай, я через денек забегу, завтра не могу, мне экзамен по спортивной психологии сдавать! Гоша лег на диван, слушая, как стучат ее каблучки по каменным ступенькам узкой лестницы, ведущей в подъезд. Кажется, Вика даже напевала. А что, все нормально, ночь погудела в веселой компании, утречком любовью позанималась, психологическую разгрузку себе устроила, можно и экзамен идти сдавать. И все-таки как это произошло? Нет, не Викой, с ней все ясно было, нормальная девчонка, которая борется со скукой всеми доступными ей методами. А вот как он сумел взять коньяк с картины? Гоша подошел к висящему на стене натюрморту, поковырял пальцем краску. А может, все это ему только привиделось? Нельзя ведь взять из картины коньяк, да еще пить его на пару с девушкой, закусывая нарисованным шоколадом! Бред! Расскажи такое кому-нибудь — обсмеют! И тут он почувствовал, что в мастерской пахнет маками. Густой такой стоял запах, словно поле рядом цвело. И Гоша Минин знал, что это за поле. Рядом с натюрмортом на стене весела картина, которая так и называлась «Мак цветет». Большое поле цветущих красных маков. Мечта наркомана. И Гоше вдруг так захотелось погулять по цветущему лугу! Он подошел к картине. На картине был луг, полный цветущих огромных маков. Дальше зеленела полоска леса и возвышались зеленые горы Тянь-Шаня. Красивая была картина, причем нарисована с натуры. Помнится, в тот год Саня Климан отправился на заготовки. Он с друзьями часто на них отправлялся — то в Чуйскую долину, то на Тянь-Шань. В этот раз он и Гошу поехать уговорил. Красота горных долин так поразила Минина, что он написал пять или шесть картин, из которых оставил себе лишь эту, с цветущим маком. Остальные были довольно удачно проданы на Аллее Борцов в центре Царицына, где по традиции выставлялись живописцы и мастера народного промысла, а также продавали свои самиздатовские сборники непризнанные поэты. Сейчас, глядя на свою картину, Гоша ощущал прохладный ветерок, который доносил густой запах мака. Захотелось прогуляться по лугу. Желание было столь нестерпимым, что Гоша, глупо наклонившись, чтобы не зацепить об обрез голову, сунулся в картину. Тело ощутило пустоту, и он полетел на прохладную траву, а когда встал, то обнаружил, что стоит на лугу в окружении цветущих маков, а в воздухе был прорезан прямоугольник размером с картину, и в этом прямоугольнике просматривалась его собственная мастерская с продавленным диваном, длинным столом и висящими на стенах картинами. Вот так, значит! Он восторженно вздохнул. Оказывается, надо было захотеть. Очень сильно захотеть и все. Он неторопливо побрел по маковому полю, потом наклонился, сорвал красный цветок, понюхал его. — Мужик! — окликнули его. — Ты чего здесь ходишь? Он обернулся. На опушке ближнего леска стояли два здоровяка, подозрительно рассматривая его. У одного за плечами торчал ствол автомата. — Я спрашиваю, ты чего здесь вынюхиваешь? — Красиво, — сказал Минин. Здоровяки заржали. Потом один из них негромко сказал другому: — Я же говорю, наведет он на нас ментов. Или сам мент. Под дурака косит. Слышь, мужик, — приказал он, — иди сюда! — Гапон, — вдруг сказал второй здоровяк, — а я его знаю. Помнишь, в прошлом году одна шустрая компания у нас половину поля оборвала? Гадом буду, он в той компании тусовался! Гоша почувствовал недоброе. Бросив смятый цветок, он сделал несколько шагов от охранников поля. — Греби сюда! — рявкнул второй здоровяк и потянул с плеча автомат. — Спокойнее, Гапон, спокойнее, — сказал его товарищ. — Не пали, шума много будет. Ну ты сам посмотри, куда этот хиляк денется? И тогда Гоша побежал. Сзади заулюлюкали, затопали, но Минин не оглядывался, он точно знал, оглянется — пропадет. И успел. Схватился за обрез картины, выпрыгнул в мастерскую с трясущимися руками, пересохшим ртом и безумным взглядом: — А если и здесь найдут? Торопливо перевернул картину рисунком к стене. Пусть отражается! Не станут же они себе лбы о бетон расшибать! Коньяка в бутылке оставалось немного, хватило всего на глоток, но и этого было достаточно, чтобы прийти в себя. Через некоторое время Гоша уже улыбался, мысленно прикидывая открывающиеся перспективы. Надо было только очень сильно захотеть. И быть осторожным.Глава вторая

Домой Гоша Минин ходил неохотно. Была бы его воля, он так бы и жил в мастерской. А что там делать, в пустой квартире? После того как умерла мать, квартира вообще казалась Гоше чужой. И жрать дома постоянно нечего было. Откроешь холодильник, почешешь темя и пойдешь на кухню пить чай без сахара. Но сейчас он был при деньгах, два пейзажа выгодно продал, поэтому накупил в магазине всяких вкусностей, едва ручки у кулька не отрывались, и пошел через сквер домой — так ближе. В почтовом ящике лежала открытка от устроителей какой-то выставки в Саратове. Гоше предлагали выставить свои работы, но это значило, что провоз картин пришлось бы оплачивать из своего кармана и охрану их обеспечивать тоже. Поэтому Минин только поглазел на цветную картинку, порадовался за родную российскую полиграфию, которая стала работать на порядок выше, чем в прежние времена, и сунул открытку в кулек с продуктами. В лифте как всегда пол чернел от шелухи семечек, кнопка седьмого этажа была оплавленной, а на стене шкодливая рука изобразила лозунг: «Да здравствуют скинхеды всех стран и народов!», а под лозунгом чернел невнятный рисунок: не то скины любовью стоя занимались, не то пытались построиться в одну шеренгу и теперь выясняли, кто из них выше. В двери белела записка. Оказывается, еще вчера приходил Соломон Георгиевич Гоц, которому Минин вот уже полгода должен был пятьсот баксов. Соломон Георгиевич в самых учтивых выражениях, имеющихся в его родном языке (в переводе, разумеется!), укорял Гошу в забывчивости и недержании слова, а в P. S. простыми русскими словами объяснял, что он сделает, если Гоша не отдаст долг до конца недели. От этого записка Гоца напоминала знаменитое письмо запорожских казаков турецкому султану, но в отличие от них Соломон Георгиевич не шутил: он, если чего и обещал, всегда выполнял в указанные им сроки и со всей добросовестностью. Гоша вошел в пустой гулкий коридор, ремонтом которого мечтал заняться вот уже третий год, прошел на кухню, поставил кулек на стол, включил стоящий на холодильнике портативный телевизор. Показывали новости. Ничего особенного не случилось, только в Москве какие-то художники устроили антирелигиозную выставку: ну, там, Мария Магдалина с Иисусом, опять же Христос с бичом в руках изгоняет торгашей из храма, распятие с Адольфом Гитлером, а рядом такое же — но с распятым Сталиным, и другие штучки в том же духе. Верующие, конечно, возмутились, их инициативная группа пришла на выставку и пронесла несколько ведер краски, начали все обливать краской, художники вступились за свои творения. В общем, славная получилась заварушка, кому-то в ней проломили голову, еще одному сломали руку сразу в трех местах, милиция, разумеется, вмешалась, отчего количество пострадавших сразу удвоилось. После этого Минин почему-то сразу вспомнил угрозы Соломона Георгиевича и пошел в коридор, чтобы позвонить ему по телефону. Соломон Георгиевич конечно же его звонку очень обрадовался, начал уверять, что всегда считал Гошу Минина глубоко порядочным человеком, а на некоторые лишенные политкорректности обороты из своей записки просил не обращать внимания, потому что уже второй день страдает повышенным давлением и оттого стал излишне раздражительным. Потом осведомился, когда сможет забрать свои деньги. — Да хоть сейчас! — сказал Гоша. — Прямо сейчас? — с некоторым сомнением переспросил Соломон Георгиевич. — Да и в самом деле, зачем откладывать, если возможность появилась. Ждите, Гошенька, через полчасика я уже буду у вас. Гоша даже успел перекусить. Соломон Георгиевич вошел в квартиру веселый, оживленный, доброжелательный, в шикарном костюме. — Гоша, Гоша, — с легкой укоризной сказал он. — Вечно вы пропадаете, исчезаете неизвестно куда, заставляете людей волноваться и переживать за вас. Где вы были, Гоша? Чем занимались? Минин достал деньги. — Должок, Соломон Георгиевич, — сказал он. — как говорится, долги вещь священная, а долг другу — вдвойне. Гоц взмахнул рукой, словно хотел укорить хозяина в излишней меркантильности, но странное дело — именно в этот момент деньги перешли к нему, и Соломон Георгиевич небрежно сунул доллары в нагрудный карман. — Собственно, это мелочи, — Соломон Гоц улыбнулся. — Но где вы пропадали? — Так, — небрежно сказал Минин. — Была одна шабашка. Ничего интересного, но хорошо заплатили. Выпьете, Соломон Георгиевич? — Вы это мне? — Соломон Георгиевич взмахнул руками. — Гошенька, вы же знаете, что я уже пятый год не брал в рот спиртного! Это же медленная смерть, дорогой мой. Я уже не в том возрасте, чтобы пить все, что предложат. — Он взял в руки бутылку, посмотрел на этикетку. — Что же, неплохой коньяк. Вы не поверите, одно время «Белый аист» стал такой дрянью, словно крепкий чай разбавляли некачественным спиртом. А сейчас весьма, весьма… У вас рюмочка найдется? Только не стакан, — он испуганно взмахнул руками. — Что вы, дорогой мой, разве можно пить хороший коньяк из стакана! — он сделал глоток, посмаковал напиток. — Да, весьма, весьма, молдаване научились ценить свое достоинство. — Поставив рюмку, посмотрел на часы. — Дорогой мой, я прошу вас великодушно меня извинить, но сами понимаете — дела, дела! Придется вам пьянствовать в одиночку, только не увлекайтесь, Гоша, неумеренное употребление спиртных напитков может весьма и весьма повредить здоровью человека. А вы еще так молоды! Проводив Соломона Георгиевича, Гоша испытал облегчение. До вечера он бездельничал. Телефон не трезвонил, как это бывало в другие дни, в двери никто не ломился. Словно мир забыл о существовании Минина, и Гоша был благодарен миру за это. Он посмотрел телевизор, но это скоро наскучило. Гоша старательно отгонял от себя мысль о случившемся утром, но попробуйте не думать о том, что потрясло вас и было фантастически невероятным. Ну, представьте себе, что вы беседовали с инопланетянином, а теперь стараетесь не вспоминать об этой встрече. Бьюсь об заклад, что у вас ничего не получится. Хотелось поскорее узнать пределы открывшихся возможностей. Гоша повозился на диване, потом приблизился к телевизору и попытался проникнуть за экран, но ничего хорошего из этого не получилось. Становилось очевидным, что возможности были ограничены, возможно, картинами, и, что еще более вероятно, теми картинами, что написал он сам. Но чем больше Гоша Минин думал об этом, тем большие сомнения он испытывал. Возможно, все это было лишь фантазией, рожденной пьяным воображением. Проверить все это можно было только одним способом. В двадцать часов десять минут Гоша Минин открыл двери своей мастерской.Глава третья

В двадцать часов двадцать семь минут он прыгнул в картину. Здесь было величавое спокойствие. Дул ветерок, пригибая ковыль, светило солнце, под солнцем золотилось бескрайное пшеничное поле. На краю поля застыл рыжий комбайн. Рядом на небольшом пригорке стоял хмурый мужчина в спецовке и, согнув руку козырьком, вглядывался в горизонт, к которому уходила проселочная дорога. — Э-э… здравствуйте, — выдавил от неожиданности Гоша. Комбайнера он немного знал. Он сам его рисовал к выставке тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. Он прозвал его Иваном Ивановичем, а сама картина называлась «В ожидании запчастей». Иван Иванович хмуро глянул на него, что-то буркнул себе под нос и снова уставился вдаль. — Запчасти ждете? — успокаивая рвущееся от восторга дыхание, спросил Минин. Иван Иванович снова подозрительно посмотрел на него. — Тебе-то что? — спросил он. — Из района, что ли? — Да художник я, — сказал Гоша. — Я же вас рисовал, помните? Иван Иванович вгляделся еще внимательнее и скупо улыбнулся. — Точно, художник. — И пожаловался: — Третий час этих козлов жду. Поехали на мотоцикле и с концами. — За запчастями? — снова спросил художник. Иван Иванович печально засмеялся. — Где их брать, эти запчасти? «Сельхозтехнику» развалили, управление вообще на ладан дышит. За водкой они поехали, мил человек, за водкой! И тут где-то вдали затарахтел мотор и показался легонький пыльный смерч, который медленно приближался. — Едут, — одобрительно сказал Иван Иванович и повернулся к Минину: — Ну что, художник, присядешь с нами? Вообще-то в хорошей компании можно было и посидеть. Гоша остался. И проснулся глухой ночью на диване своей мастерской. Как он выбрался из картины, Гоша не помнил. Из освещенного прямоугольника картины слышалась пьяная песня. Там светила луна, освещая нетронутое пшеничное поле и стоящий на прежнем месте комбайн. Компании не было видно. Наверное, за комбайном укрылись. Гоша прошел по мастерской, ступая по холодному линолеуму ногами в носках. Хотелось пить. Как-то незаметно Минин оказался рядом с незнакомой ему картиной, мерцавшей зеленоватым цветом. Картина явно была не из его мастерской. Он осторожно заглянул в нее и увидел страшного зеленоватого вурдалака, который ответно глянул на него с интересом и ожиданием. Гоша почувствовал сухость во рту и слабость в ногах, захотелось броситься на диван и прикрыться подушкой. Но диван был далеко, а подушки на нем и вовсе не было. — Мня… — растерянно сказал художник. И понял, что смотрится в зеркало. Вот так люди и рождаются во второй раз — с облегчением и обретением душевного равновесия. Рядом с зеркалом висела еще одна картина Минина. Из нее слышался задорный смех и плеск воды. В картине купались женщины. Купались и разговаривали между собой. — А я тебе так скажу, — окая, сказала одна из купальщиц. — Пута-нить — тоже работа, причем высокооплачиваемая. Зря ты Зойку хаешь. Ты на себя посмотри — баба красивая, а ведь сохнешь, вянешь и пропадаешь в нашей Бурчаловке. А Зойка молодец, она и денежки заработает, и натрахается в свое удовольствие. А ты будешь горбиться да бумажную пыль глотать в своей библиотеке за семьсот рэ. Минин вспомнил картину. «Старшеклассницы на пруду» она называлась. Нет, местечко было отличное, композиционно выстроенное, и вода в пруду, наверное, теплая. Но лезть в картину сейчас, с бодуна и неодетым, он не рискнул, хотя старшеклассницы, которых он, помнится, писал невинными девицами, речи вели скабрезные и соблазнительные. Гоша подошел к перевернутой картине и прислушался. Тихо. Он осторожно перевернул картину красками наружу. На холсте цвели маки. Все было, как обычно. Впрочем, не совсем. Следов тяжелых ботинок на лугу он не рисовал. Здоровяки подходили сюда. Быть может, они даже заглядывали в мастерскую. Он снова повернул картину холстом к стене, дошел до дивана, присел и закурил. Чудеса, как ни странно, работали. Вот только старшеклассницы на пруду… Сам Гоша рисовал чистых деревенских девочек, он и не подозревал, что у них могут быть такие мысли. Получалось, что нарисованные им картины жили по своим правилам. В некоторые из них даже соваться опасно было.Глава четвертая

Вика ворвалась в его жизнь так же стремительно, как отдалась ему на старом продавленном диване. Особым умом она не блистала, но проявляла разумную житейскую осмотрительность. Гибкая, стремительная, с маленьким рюкзачком, она появлялась в мастерской, оживляя ее своим присутствием. Гошу она называла исключительно по фамилии. — Слушай, Минин, пойдем сегодня в НЭТ. Говорят, там забойную вещь показывают, по мотивам Дрейзнера. — Драйзера, — поправлял Минин. — Ну Драйзера, — легко соглашалась она. — Пошли, а? Ну чего ты сидишь, все мажешь, мажешь… Нет, ты вообще-то нормальный художник, но нельзя же целыми днями рисовать, надо ведь и отдыхать иногда. А ты рисуешь да валяешься со мной на этом диком диване. Или пьешь с друзьями. Минин, пошли? У нее как-то легко получалось уговаривать. И они шли в НЭТ или муз-комедию, или сидели в аристократическом кафе «Бастион Сен-Жермен», где выступали звезды эстрады с небольшими приватными концертами. — Нет, я, конечно, понимаю, что плохо развита, — очаровательно улыбалась Вика. — Зато я гибкая. Хочешь, мостик сделаю? Или сальто с места? А эти коровы из стриптиза только задницами и сиськами трясут. Не понимаю, чего на них мужики пялятся? Вот ты, Минин, скажи, что ты в них находишь? Чего в них такого, чего у меня нет? — У тебя все есть, — улыбался Минин. — Даже больше, чем у них. — Я серьезно, — надувала губки Вика. — А ты смеешься. Чего у меня больше? Мне такую задницу растить и растить. Нет, Минин, скажи, у меня ведь фигурка лучше? Только честно, без трепа! Иногда Гоша дарил ей букеты цветов. Он их рисовал сам, поэтому цветы в букетах иногда выглядели фантастично. Когда он впервые преподнес Вике букет роз, девчонка зарделась, уткнула носик в цветы. — Это ты мне? Ох, Минин, балуешь ты меня! А красивые какие! Слушай, Минин, ну зачем ты так потратился? Купил бы букетик фиалок. А вообще я цветы люблю. А уж такие! — и, счастливо улыбаясь, чмокнула Гошу в губы. — Балдеж! Ночью, зябким лягушонком лежа рядом с Гошкой, она рисовала у него на груди узоры тоненьким пальчиком. — Знаешь, Минин, мне с тобой так спокойно. Ты не думай, я за тебя замуж не рвусь, просто мне нравится, как ты за мной ухаживаешь. Такие цветы даришь, обалдеть! Поехали завтра за Волгу? Побродим по лесу. Знаешь, я люблю ходить по лесу. Идешь, зеленые кусты вокруг, на них, блин, пауки паутину свою плетут. А утром на паутине роса капельками. Слушай, Минин, поехали, может, ты тогда такую картину нарисуешь! — Напишешь, — поправлял ее Гоша. — Да какая разница, — тихо смеялась Вика. — А потом у тебя ее купят за миллион баксов, и мы поедем в Африку. Возьмешь меня в Африку? Блин, всю жизнь хотела на слонов и обезьян посмотреть. И еще крокодилов. И утром они ехали в заволжский лес, бродили среди дубов, кидали камни в ерик, купались, занимались любовью в нежном осиннике, смотрели в небеса. Времени на прежние выпивки как-то уже не хватало. Компания потихонечку рассосалась, но Гоша Минин об этом не особенно жалел. Иногда, когда Вики не было, он отправлялся в картину «В ожидании запчастей», где все было по-прежнему. Это он, Гоша, думал, что механизаторы ждут запчастей, на самом деле они своего человека в сельпо за водкой гоняли. — Слышь, Гошка, — строго сказал комбайнер Иван Иванович. — Пора бы и честь знать. Раз посидел на халяву, другой… Проставляться не думаешь? — А как же! — пообещал Минин. — Смотри, — предупредил мотоциклист Коська, который ездил за водкой. — Другой раз с пустыми руками и не появляйся! От поля подошел штурвальный Веня, размял пальцами колос, озабоченно сказал: — Осыпается уже, Иван Иванович! Боюсь, без зерна останемся. — Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Иван Иванович. — Допил, гад, водку? — Так ее там всего стопочка и оставалась, — сказал штурвальный Веня. — И теплая она уже была. Я уж потом и сам жалел, что глотнул. — Да откуда же ей холодной взяться? — рассудительно прикинул Иван Иванович. — Чай, в магазине холодильников для нее нет. — Я принесу, — пообещал Минин. А потом они сидели у края поля, курили сигареты Минина и разговаривали о разных житейских делах. Деревня, в которой жили Иван Иванович и его подручные, называлась Касимово, с каждым годом людей в ней оставалось все меньше, но не потому, что народ мер, многие просто уезжали, не видя никаких перспектив в сельской жизни. «Это не мы пьем, — втолковывал Иван Иванович. — Это душа требует! В шестидесятые годы у нас, почитай, почти пятьсот дворов было, а сейчас хорошо, если сотня осталась. А сколько домов без людей стоит! Скоро вообще деревня помрет. Врачи к нам не едут, ежели хворь какая, то приходится в райцентр добираться. А школа у нас восьмилетняя, потом дети в интернате учатся. Такие дела. У вас там, в городе, и не знают ничего про наши дела». И купальщицы говорили о том же. — Скучно у нас, — сказала старшеклассница Нина. Минин старался не смотреть на ее ноги и грудки, тугими мячиками выпирающие из бюстгальтера бикини. — Я как школу закончила, — сказала Нина, — сразу в библиотеку работать пошла. Не в доярки же! А здесь зарплата такая, что удавиться хочется. И мужиков у нас в деревне нет, одни пьяницы. Мать талдычит: замуж пора, замуж пора! А за кого выходить? За Петю Сорокина, который двадцать четыре часа в сутки не просыхает? За Лешу Косоротова? Так он дебил настоящий, на его улыбку достаточно поглядеть, чтобы понять, как ты с ним жить будешь. Тошно, Гоша! — Так уезжай, — посоветовал Минин. — А куда? Мать болеет, отец, как ему ногу на пилораме отрезало, пьет постоянно. Легко сказать, уезжай. Для того чтобы устроиться, деньги нужны. А где их взять? — Работать пойдешь. — Кем? — вздохнула Нина. — Специальности у меня нет никакой, а в городе, говорят, только за квартиру почти три тысячи, а может, и по-более платить надо. Тогда уж точно на панель придется идти, как Зойка Михайлова. Минину Нину жалко было, но вот как ей помочь, он даже не представлял, а потому к купальщицам заглядывал редко. Мастерская его заполнилась незаконченными натюрмортами. И только Минин знал, что они были вполне законченными — иначе где бы он брал хорошее вино и отменные фрукты, которыми угощал Вику? Больше всего она любила большие желтые в коричневую крапинку груши, которые таяли во рту, оставляя после себя сладость и привкус ситро «Дюшес». — У нас во дворе такие росли, — смеялась она. — А груша была высокая, я раз полезла на дерево и навернулась с самой верхотуры. Даже шрам остался, посмотри! И Минин смотрел, а потом принимался целовать маленькую белую полоску шрама на твердом стройном бедре, а сами знаете, куда в конце концов такие поцелуи заводят. Не вам мне это объяснять, взрослые ведь люди. Отдышавшись и постепенно приходя в себя, Вика вытирала благодарные слезы, шептала: — Минин, я сегодня водолазочку в «Минимаксе» видела обалденную. Знаешь, как ты бы в ней смотрелся! А потом тебе еще надо трубку купить. Я читала, все художники трубки курили. И Симонов тоже. — Так он поэт, — возражал Гоша. — Да я знаю, я его книжку читала. «Жди меня» называется. Знаешь, какие у него ловкие стихи? Блин, слезу выдавливают. А в самом конце книги фотографии. Он молодой, ну такой лапочка. И с трубкой, блин, во рту. — Слушай, Вика, — удивлялся Минин. — Ну какой из тебя тренер? Ты сама еще девчонка. Девочка забрасывала ему на живот белую ногу, заглядывала в глаза, возражала: — Ты меня, Минин, совсем не знаешь. Я ведь и строгой могу быть! — и командно звонким голосом приказала: — Минин, к снаряду! Приготовиться Мирзозюкину! — А кто это такой, Мирзозюкин? — наваливаясь и ревниво ища губы, спрашивал Гоша. Вика со счастливым смехом уворачивалась, потом смирялась, сама подставляла губы и после затяжного поцелуя с легкой одышкой шептала: — Откуда я знаю? Это я сама придумала. Правда, ведь гадкая фамилия? Мирзозюкин! Замирала, глядя Минину в глаза. — Минин, что ты делаешь? Перестань! Я знаешь, как устала! На мне словно весь день воду возили, — и тянулась к нему губами, закрыв глаза. — Ну хорошо, хорошо, только в последний раз, мне завтра четыреста метров в зачет бежать!Глава пятая

В квартиру Минина Вика вошла тоже буднично и обыкновенно. Вошла, огляделась по сторонам, укоризненно посмотрела на Гошу. — Слушай, Минин, ты когда здесь последний раз убирал? У тебя даже на полу слой пыли! Переоделась в его старую рубаху и принялась за уборку. Рубаха ей была как платье. Минин сидел на тахте и с удовольствием смотрел на подругу, боясь себе признаться, что он привык уже к ней, так привык, что просто не может без нее. А она кружилась по комнатам, что-то задорно напевая, сдувая со лба постоянно падающую вниз челку, и прямо на глазах происходило чудо — впервые после смерти матери в дом входили порядок и чистота. — Минин, у тебя «Абсолют» есть? — крикнула она с кухни. — Какой еще абсолют? — удивился Гоша. — Ну, которым посуду моют. Ты же, блин, их года три только споласкивал, их даже в руки противно взять! Пришла усталая, раскинулась на диване, забрасывая голые ноги Минину на колени. — Ну ты, Минин, унавозился! Аж взопрела! — дрыгнула ногой, отгоняя назойливую, как муха, руку Гоши. — Отстань! Мне сейчас ванную принять надо. У тебя там шампунь какой-нибудь есть? Я что-то не видела. Мне вообще-то итальянский ужасно нравится, «Леди Яблоко» называется. «Надо нарисовать, — подумал Минин. — Только перед этим зайти в магазин и посмотреть, как он выглядит». — Я вчера курсовую работу написала, — сказала Вика, глядя в потолок. — Музыкальная ритмика как элемент тренировки. — И как? — осуществляя легкую разведку пальцами, спросил Гоша. — Еще не проверили, — Вика села, сбрасывая ноги на пол. — Все. Не лезь. Я в ванную пошла. А ты подумай, что есть будем. Я ведь проголодалась, когда всю эту грязь выносила! И унеслась в ванную, дробно стуча босыми пятками спортивных ножек по паркету полов. В ванной зажурчала вода, потом зашумел душ, слышно было, как Вика напевает что-то из репертуара Аллы Пугачевой. Минин с улыбкой посидел на диване, потом встал и пошел на кухню. Там все сияло чистотой, даже тарелки были вымыты до хруста. Он полез за холодильник, достал бутылку «Божоле» урожая тысяча семьсот двадцать третьего года, которую он подсмотрел в музее вин и нарисовал в два вечера. А в холодильнике давно уже томились фрукты, розоватая семга и форель, сыр, коробка конфет «Ассорти», огромные и зеленые польские яблоки и крапчатые бананы из Гвинеи-Биссау. Все это заняло свое место на столе и выглядело так празднично, так красиво, что Минин пожалел об отсутствии у него бокалов, в которые всегда полагалось наливать вина. — Минин! — позвали из ванной. — Будь другом, притарань мне рюкзачок! С рюкзачком подруги в руке Гоша подошел к дверям ванной. — А зачем он тебе? Дверь открылась, и его встретили сияющая улыбка, гордо вздернутый нос и темные от воды волосы. — Как это зачем? — удивилась Вика. — Там у меня свежие трусики лежат! Слушай, Минин, ну раз уж ты здесь, может, ты мне спинку потрешь? Позже уже, за столом, сидя в любимой рубашке Минина и разглядывая выставленное Гошей гастрономическое великолепие, растроганно сказала: — Ну, Минин, ты даешь! Умеешь ты устроить девушке праздник! Встала, обняла Гошу со спины сильными руками в редких веснушках, нежно поцеловала в ухо. — А постель ты постелил? — и разочарованно вздохнула: — Ну вот, блин, я так и знала! Ночью они стояли на балконе и смотрели на звезды. — Знаешь, Минин, — доверительно сказала Вика, уютно устраиваясь под его рукой. — Вот было бы хорошо, если бы был такой остров, на котором бы жили только хорошие люди, и у нас там имелся свой дом. Мы бы ходили к другим в гости, купались бы в море, и ты рисовал бы свои картины. А я бы учила негритят спортивной гимнастике и акробатике. Мне надо за жизнь обязательно воспитать чемпиона мира или Олимпийских игр, чтобы не говорили, что я зря училась в институте. Только надо, чтобы обязательно на острове росли бананы и яблоки, я их ужасно люблю! «Надо обязательно написать, — сонно подумал Минин. — Остров и океан». Вика птичье клюнула его снизу в подбородок. — Слушай, Минин, я уже замерзла. Ты можешь донести меня до кровати? Ты ведь не слабак, да? Кто бы после таких слов признался, что он слабак?Глава шестая

Соломону Георгиевичу Гоцу Вика понравилась. — Хорошая девочка, — вытирая усы от вина, сказал он. — Вы за нее держитесь, Гошенька, без нее вы пропадете. Хорошее вино! Что это? Долго и уважительно рассматривал бутылку из-под «Божоле», потом поднял на Гошу проницательный взгляд. Такой бывает лишь у жуликов, милиционеров и дельцов, но кто в наше время скажет, что это не одно и то же? — Забурели, Гошенька, забурели, — констатировал старик. — А у меня к вам предложение. Есть командировка в район области. Местные власти хотят художественно оформить свой Дом культуры. Деньги у них есть, так что работать в долг не придется. Хотите взяться? Из уважения к вам предлагаю шестьдесят процентов. Соломон Георгиевич Гоц давно работал в культуре, эксплуатируя молодые таланты и тех, кто по простоте своей душевной не мог себя подать. Гоше Минину частенько приходилось батрачить на него, но никогда еще старик не был так щедр. Но Гоше это было не нужно. Да и не хотел он уезжать, оставив девочку Вику на целый месяц, а то и больше одну. Соломон Георгиевич покачал седой головой. — Жаль, Гошенька, жаль. У вас воображение. Но не буду настаивать, тем более что я вас понимаю, так понимаю, — и покосился на дверь кухни, за которой что-то напевала Вика. — Славная девушка, очень славная. А что Чебаков, он сейчас сильно пьет или с ним можно договориться? Не подведет? Витьку Чебакова, художника-декоратора и друга своей юности, Минин не видел с месяц, в чем и честно признался Соломону Георгиевичу. — Даже так? — старик кивнул. — Ну что же, не буду вас задерживать. Кстати, Гошенька, если вы нуждаетесь в деньгах… Правда, судя по коллекционным винам, я бы этого не сказал. Эта бутылочка на аукционе потянет тысячи три-четыре в «зеленых». Любимая бабушка оставила вам свои сбережения? — увидев, что Минин хочет что-то сказать, предупредительно поднял руки. — Все, все, молчу! Буду благодарен вам, Гошенька, если вы нальете мне еще полбокала. Наконец-то вы обзавелись достойной посудой. Красивые бокалы, с радостью купил бы дюжину таких в свою столовую. Бокалы Гоша нарисовал сам по фотографиям фотоальбома «Богемское стекло Чехии», ну, разве что добавил на них свои и Викины вензеля. Для этого пришлось узнавать у Вики ее фамилию и отчество. — А зачем тебе это, Минин? — удивилась та, всплеснула руками и ахнула: — Ты что, хочешь сделать мне предложение? Бли-и-ин, как интересно! Начинай, Минин, не исключено, что я соглашусь! И с таким же восторгом она приняла стоящие на столе бокалы. — Какая прелесть! Минин, это точно мой? Обещаешь, что никогда в жизни из него не будет пить никто другой! Ну, обещай! Обещаешь? — Только если я сам, — обещал Минин. Вот и сейчас он пил вино из Викиного бокала, а Соломон Георгиевич — из его собственного. «Надо нарисовать еще парочку, и попроще — для гостей», — подумал Минин. Попрощавшись с Гошей и галантно поцеловав руку Вике, старик ушел. — Интересный дядька, — сказала Вика, когда они остались одни. — Он тебе работу предлагал, а ты отказался. Из-за меня, да? — Слушай, — неожиданная мысль пришла Гоше в голову. — Вот ты у меня живешь, барахло свое перетащила, а как же твои родители? Они не спрашивают, у кого ты живешь, с кем? Вика засмеялась. — А я им сказала, что в общаге живу, — просто объяснила она. — Я им о тебе даже не говорила. Да вообще никому не говорила. На фига? Ты ведь мой и только мой, зачем мне тобою с кем-то делиться, хотя бы и на словах? Щелкнула Гошу по носу. — Любопытный ты, Минин, спасу нет. Ты что, с моими родителями познакомиться хочешь? К этому Минин пока еще не был готов. Около десяти Вика отправлялась в институт, а Минин шел в свою мастерскую. Угол в правой стороне мастерской Минина был увешан картинами военной тематики. Был такой период в жизни Гоши Минина, захотелось отдать дань героическому прошлому народа. На одной из картин по полю шли немецкие танки, а по ним вел огонь артиллерийский расчет. Расчет — это еще слишком сильно сказано. Расчет лежал убитыми и ездовые тоже, а огонь вел наводчик. Снаряды ему подтаскивал раненый командир орудия. Видно было, что сдаваться они не собираются и станут вести огонь до самого своего смертного часа, матерясь и спотыкаясь о пустые латунные гильзы, разбросанные по позиции. На второй картине было поле после пехотной атаки, все в воронках от разрывов снарядов, а среди полыни и трав лежали убитые. Много убитых — весь взвод, поднятый в штыковую атаку командиром. И у каждого убитого было тщательно прописано лицо, отчего картина производила жутковатое и гнетущее впечатление. На третьей картине был изображен солдат, пьющий из родника. Уже по внешнему виду его видно было, какую жестокую атаку пришлось выдержать на высоте его роте. Боец пил и никак не мог напиться, и неизвестно, чем закончился бой — отбросили немцев или они расхаживают хозяйски по позиции и деловито добивают раненых, а значит, в любой момент могут появиться за спиной припавшего к роднику бойца. На третьей картине были развалины домов, похожие на скелеты неведомых чудовищ, что жили с доисторических времен и неожиданно попали под вражескую бомбежку. Когда-то эти картины у Минина пытался выкупить Музей обороны Царицына, но что-то у них там не сложилось с деньгами или просто пришел новый человек, которому художественная манера Минина не понравилась, но как бы там ни было, картины так и остались висеть в одном углу, обрамляя патриотическую картину «Пленение Паулюса», на которой знаменитый немецкий фельдмаршал так устал от войны и мечтал выспаться, что даже не слушал русского офицера, требовавшего от фельдмаршала сдачи оружия. Минин и в прежние времена сюда редко заглядывал, а теперь, когда обрел удивительный дар, даже боялся этого — вдруг потянет в картину, а для чего это ему, ведь там запросто можно нарваться на случайную полю и осколок. Больше всего он любил свою «Дубовую рощу», где можно было прогуляться, полежать в густой зеленой траве, глядя, как над рощей ползут неторопливые белые облака, постоянно меняющие свою форму, а потому похожие сразу на все предметы, когда-либо существовавшие на земле. Иногда здесь проходил дождь, и тогда можно было вернуться в мастерскую с пакетом, раздувшимся от массивных поддубовиков и пахучих белых грибов. — Ты где был? — ревновала Вика. — Только не говори, что ты эти грибы на базаре купил. Признавайся, Минин, с кем за Волгу ездил? Ох, дождешься ты у меня, сама буду плакать, но чужой бабе ничего твоего не оставлю! И смотрела на Гошу такими глазами, что и в самом деле страшно становилось. Ясное дело — ревновала. Однажды Минину попался «Археологический журнал». Красивый, интересный журнал, на прекрасной лощеной мелованной бумаге, а на вкладыше напечатаны цветные фотографии золотых украшений из египетского захоронения. Чуть ли не сама Нефертити их носила. Гоша не поленился и за полмесяца сделал их точные копии, долго возился с цветом, пока не додумался использовать сусальное золото, за которым ездил в Казанский собор, но вышло здорово, не хуже настоящих. После одной из размолвок с Викой он преподнес ей эти украшения, взятые с картины. Вика косо глянула, ахнула, кинулась примерять серьги и браслеты с колье перед зеркалом, потом опомнилась, и — как была — в украшениях, и сама похожая на египетскую царицу кинулась целовать Гошу. — Какие клевые! — сказала она восторженно. — Даже от настоящих не отличить! Минин, ты сам золото! А через два дня вернулась задумчивая, печальная. — Минин, — строго сказала она. — Ты где это золото взял? Оно же настоящее! Меня чуть в милицию не забрали! Выяснилось, что она по недомыслию своему отправилась в ювелирный магазин, а там ей попался специалист, который тут же уяснил, что он держит в руках. А поскольку цена у всего набора была баснословная, можно сказать, на миллионы все шло, и не в деревянных рублях, и такие ценности никак не могли находиться на руках у простой городской девчонки, пришедшей в магазин в затрапезных потертых джинсах и голубом топике, то он вызвал милицию. Потом все выяснилось, и даже вернули Вике все, когда она рассказала, что золотые украшения сделал ее знакомый художник. — Так что ты смотри, Минин, они к тебе еще придут, — пообещала Вика. — Не знаю, что ты им врать будешь, но мне-то не ври. Где ты эти украшения взял? Украл где-нибудь? Они же, блин, настоящие! Вот тут Минин и проявил мягкотелость, за которую потом пришлось так горько расплачиваться: он посадил Вику на колени и рассказал ей все. — Ни фига себе, — сказала Вика, заглядывая Гоше в глаза. — Слушай, Минин, а ты не врешь? Нет, я по глазам вижу, что ты не врешь. И как это у тебя, запросто получается? — Пошли, — вздохнул Минин. — Только ты представь, что очень хочешь. Очень, очень, очень. Еще бы ей это не представить! У Вики это получилось сразу, с первого захода. Воображение у нее было живое, и душа верила в чудеса. Взявшись за руки, шагнули в дубовую рощу.Глава седьмая

А потом они слушали органный концерт в исполнении Гарри Гродберга в концертном зале Пицунды и бродили по реликтовой роще рододендронов, нарисованной Гошей в девяносто втором. Где-то неподалеку шумело море. — Минин, — сказала Вика. — А пойдем в море искупаемся? Представляешь, вернемся домой, а мы в море купались. Жаль, блин, похвастаться нельзя. А все равно никто не поверит! — А если исчезнет все? — спросил Гоша. — Представляешь, куда нам отсюда добираться? А у нас денег нет. — Ну, триста рублей у меня есть, — неуверенно вздохнула Вика. — Только ты прав, не надо рисковать, у меня два зачета завтра. Уже дома, стоя под душем, она грустно сказала: — А все-таки жаль, что мы в море не искупались. Представляешь, я никогда на море не была. Минин, давай на море съездим? Тут ведь недалеко, я смотрела по атласу, даже тысячи километров не будет. Ближе, чем до Москвы. В постели, уютно устроившись под мышкой у Гоши, она долго фантазировала о путешествиях, хотела побывать на снежной вершине. «Представляешь, Минин, у нас жара, а там холодно-холодно!» И еще она хотела побывать в Австралии. «Там, Минин, кенгуру есть и эти, как их, долбоносы!» — «Утконосы!» — привычно поправил Минин. «Фиг с ними, пускай будут утконосы! — не менее привычно согласилась она. — Минин, давай спать, я сегодня так устала, столько нервов потратила! Думаешь, легко по картинам шляться?» Она быстро уснула, а Минин ворочался в постели и никак не мог уснуть, а потом задремал, и ему вдруг приснились утконосы, играющие в теннис с кенгуру, а судил матч пингвин, в своем перьевом костюмчике похожий на джентльмена из Английского клуба. Кенгуру был ловким, а утконос хитрым, но все равно почему-то чемпионом стал бурый медведь, который до этого отличался лишь тем, что ловко ломал ракетки. Под утро он проснулся, ощутив рядом непривычную пустоту. Вика сидела на кухне, накинув на себя его куртку, и читала учебники. Подняв к вошедшему взгляд, она улыбнулась испуганно и немного виновато. — Минин, ты чего? Рано еще! Ложись спать. А мне надо хоть учебники полистать, зачеты все-таки! Такой он ее и запомнил. В этот день Минин ездил в царицынский город-спутник Ахтубград, где взялся художественно оформить своими смелыми дизайнерскими решениями кафе-столовую завода пусковой аппаратуры. Представителем заказчика был быстро лысеющий, но еще скрывающий лысину хитрым зачесом мужичок в роговых очках и въедливый, как скипидар. Все ему было не так, многое приходилось переделывать, гениальные мысли, приходившие в голову мужику, менялись, как клиенты у проститутки, — неожиданно и часто. За работу Минин взялся просто так, чтобы навыки не растерять, а потому серьезно подумывал, не бросить ли ему все к чертовой матери. Только наработанный авторитет останавливал, не хотелось, чтобы про него говорили как про человека, способного бросить работу, сделанную только частично. Вернулся он уже вечером — взвинченный и злой. Дома никого не было, он посидел немного, но Вика не появлялась. Ближе к девяти часам вечера чувство беспокойства только усилилось. Минин понял, что дома не усидит. Да и Вика вполне могла отправиться в мастерскую. Она же знала, что он на работе. Рюкзачок Вики лежал на столе. — Вика! — крикнул он. — Вика! Ему никто не ответил, да и некому было отвечать, в мастерской никого не было. И тут он увидел картину с цветущими маками. Ее кто-то перевернул так, чтобы было видно изображение. А кто это мог сделать кроме Вики? Гоша сразу все понял. Некоторое время Минин оцепенело сидел, разглядывая картину, а воображение рисовало страшную картину. Вика пришла сюда после зачетов, посидела немного, может быть, даже повалялась на диване, а потом решила развеяться и самостоятельно, без Минина, где-нибудь погулять. И наткнулась на картину, перевернутую изображением к стене. Перевернула ее и увидела цветущие маки… Ну почему, почему он ничего ей не сказал?! Идиот! Кретин! Самодовольный дурак! Гоша сидел и раскачивался на табурете, не в силах подняться и подойти к картине. Голова была чиста, и только одна-единственная мысль доставала его сейчас: почему он ничего не сказал Вике? Сидеть тоже было невыносимо. Гоша заставил себя встать и подойти к проклятой картине. Изменения были видны сразу: поле было истоптано и в левом углу белело обнаженное тело. Минину не надо было вглядываться в него, он сразу же угадал родинки на бедре и груди. Не помня себя он полез в картину, но ничего не получалось, то ли волнение мешало, то ли кураж был не тот. Он остановился и услышал тяжелые приближающиеся шаги и негромкий разговор: — Дурак ты, Гапон! На фига ты ее подрезал? Девочка крепкая была, с недельку еще послужить могла! — А не хрена было плеваться, — лениво сказал второй. — Терпеть не могу, когда мне в этот самый момент в морду плюют. Так и импотентом можно стать. Тебе, Вожак, все равно, а я себя уважаю. Не ссы, через неделю отгулы, в городе оторвешься! — Одного не могу понять, — сказал Вожак. — Откуда она взялась? Вроде бы мы все поле просматривали. Никого не было, а потом смотрю, она уже идет. — Какая теперь разница, — отозвался Гапон. — Была и нету. Ты сходи за лопатой, прикопать бы ее надо. Начальству докладывать будем? — Больной, что ли? — спросил Вожак. — Зачем себе на шею петлю надевать? Нашим только скажи, они тебя сразу за горло возьмут, бесплатно на них батрачить будешь. Ладно, пошли за лопатой. Минина корежило от ненависти. Вместе с тем он ничего не мог сделать. С голыми руками на стволы не полезешь. И Вику оттуда забрать было просто невозможно. Куда он дел бы труп, и как оправдался, если бы в его мастерской обнаружили обнаженный труп любовницы с резаной раной? Это самого себя под вышку подвести, пусть ее вроде пока и не дают. Сволочи! Сволочи! Гоша подошел к дивану, повалился лицом в смятую подушку, еще хранящую запах Викиных духов, замычал, кусая подушку, а потом медленно завыл — низко, на одной ноте, и никак не мог заставить себя остановиться.Глава восьмая

Утром пришел милиционер в гражданской одежде. Показал удостоверение, спросил про украшение. — Сам сделал, — подтвердил Гоша. — Вот по этому образцу. И показал фотографии в «Археологическом журнале». Милиционер долго и внимательно разглядывал фотографии, потом сказал: — Я возьму? — и спрятал журнал в папочку, не дожидаясь разрешения. Походил по мастерской, посмотрел картины, поцокал языком: бывают же золотые руки у людей, и сел к столу, объяснение писать. — Золото где брали? — Мамино, — сказал Гоша. — И две моих гайки по десять граммов. — Хорошо зарабатываете? — уже с уважением спросил милиционер, бисерным и четким почерком записывая его показания. — Бывает, — утомленно сказал Минин. — Это же искусство, в нем живут по принципу: когда густо, а когда пусто. Вот купите картину, у меня прибавится. — И много продаете? — Я же говорю: когда как, — заставил себя улыбнуться Минин. — А гражданке Котовой вы кем доводитесь? Вика носила фамилию Котова. Носила… — Гражданский муж, — сказал Гоша. — Какой-то вы утомленный, — оценил его состояние милиционер. — Работал всю ночь, — сказал Минин. Оставшись один, он бросился к картине. Маки уже распрямились, и никаких следов от бандитов и Вики не оставалось. В мастерской следов пребывания Вики было больше, чем на маковом поле. Минин нарисовал несколько бутылок, дал краске подсохнуть, с опаской протянул руку. Пальцы ощутили холодную гладкость бутылок. Уже с облегчением Гоша уложил бутылки в кулек, выгрузил из холодильника все запасы продуктов, огляделся, взгляд зацепился за Викин рюкзачок, и сердце снова резанула боль. Вот так. У комбайна по-прежнему гудели. — Гошка, — радостно замахал рукой Иван Иванович. — Вовремя ты. Подгребай! Пили они радостно, привычно, словно не делали этого каждый день. Комбайнер внимательно рассматривал извлеченную из кулька бутылку. Бутылка была немного кривобокой, все-таки Минин ее наспех рисовал, но этикетка на бутылке имелась — не отличишь от настоящей. — Где только такие бутылки делают? — сказал Иван Иванович. — Руки бы этим мастерам пообрывать! — Главное, чтобы водка в ней была нормальная, — хмуро сказал Минин. — Наливай, Иваныч, наливай. Ты что думаешь, из кособокой бутылки не польется? Еще как полилось. — А водка замечательная, — признал комбайнер. — И ледяная, аж зубы ломит! Слышь, Гошка, а чего ты такой хмурый? — Девушку у меня убили, — сказал Гоша, и снова обожгло мгновенной режущей болью сердце. — Это плохо, — сказал Иван Иванович. — Я со своей тридцать пять лет прожил. Всякое было, но как подумаю, что с ней что-то случится, жить не хочется. Нашли? — Кого? — не понял Гоша. — Ну, тех, кто убил. Повязали их? Минин отрицательно покачал головой. — И не найдут, — авторитетно сказал штурвальный Веня, накладывая на ломоть хлеба ломтики нежнейшей форели. Пальцы у него были черными. — У моей соседки Николаевны на прошлой неделе две тонны угля за ночь вынесли. Думаешь, искали? Как же! Участковый справки собрал, что уголь с примесями был, что дожди лили, актик составил, что у Николаевны крыша на сарае дырявая да давно не перестилалась, а потом и дело похерил. По его заключению получается, что никто у нее уголь не крал, а просто дожди земляные примеси вымыли, и остался у бабки самый что ни на есть чистый уголек. — Тебе язык почесать, а у человека — горе, — укоризненно сказал Иван Иванович и, повернувшись к мотоциклисту, строго заметил: — Свезло тебе, Коська, ехать никуда не надо. Вроде и мужики были участливые, а вот не лезла Минину водка в рот, плохо ему было, словно сидела напротив Вика и грозила пальчиком: «Минин, ты что? Да разве можно такими дозами водку лакать?» Он даже отошел за комбайн и всплакнул немного, но это тоже не помогло. Вернулся к компании и застал окончание разговора. — Странный мужик, — сказал Веня. — Непонятный. Не люблю таких. Вот ты скажи, Иваныч, откуда он приходит? До Березовки тридцать километров, до второго отделения — пятнадцать. Может, он инопланетянин? Вот и водка у него странная, бутылка-то не заводская. Иваныч, ты на закуску посмотри, разве такую в районе достанешь? — Да хватит вам, — благодушно сказал комбайнер. — Такое несете, что уши в трубочку сворачиваются. Знаю я его, художник он, в восемьдесят пятом году меня здесь же рисовал. И в прошлом году был. Мужику и без того плохо, слышали же, девчонку у него какие-то козлы убили. Эх, государство у нас гуманное, я бы таких идиотов на площади расстреливал, чтобы другим неповадно было. И словно пелена с глаз Минина спала. Теперь он знал, что будет делать, он даже удивлялся, что раньше не догадывался, как поступить. Он вернулся в мастерскую и не видел, как штурвальный Веня осторожно обошел комбайн, вернулся к компании, сел, молча налил себе, выпил и только потом растерянно сказал: — А только нет его нигде. Как в воздухе растворился. Я же говорил, он инопланетянин, а вы надо мной ржали!Глава девятая

Минин писал картину весь день и еще ночь, и еще один день, отрываясь только на то, чтобы попить воды и сходить в туалет. У него не было ни одной фотографии Вики. Да он в них и не нуждался. Он и так помнил мельчайшие детали ее внешности, особенности фигуры, все ее веснушки и родинки, и работал исступленно, боясь забыть что-то. К вечеру следующего дня он закончил рисовать, бросил палитру и кисти в угол, достал из холодильника бутылку пива и жадно выпил ее. А потом лег спать. Проснулся он ближе к полуночи, долго сидел на диване и собирался с духом, потом решительно прошел в угол и стал разглядывать собственные картины, пытаясь определить, которая из них подойдет для его целей лучше. Больше подходила картина, на которой изображено было поле после пехотной атаки. Там среди полыни и трав лежали убитые. Много убитых — весь взвод, поднятый в штыковую атаку командиром. Картину, где был изображен солдат, пьющий из родника, он отверг, там можно было столкнуться с немцами. Постоял немного, собираясь с силами, и нырнул в картину. Поле было изрыто воронками, холодный осенний воздух пах паленой пластмассой и свежей землей. Он сделал несколько шагов. Было не по себе. В противогазной сумке первого же убитого лежало несколько гранат, и Гоша переложил их в пакет. Пошарил глазами, нашел винтовку убитого, но брать ее не стал. Ему нужен был автомат, желательно ППШ с диском на семьдесят два патрона. Еще у одного убитого он нашел две гранаты и полностью снаряженный диск, а с автоматом опять не повезло — осколками мины у него расщепило приклад и покорежило затвор. — Браток! — простонали за спиной. — Браток! Минин обернулся. С земли на него смотрел раненый. На землистом, уже начинающем желтеть лице выделялись серые глаза, и в глазах раненого была такая боль, что Гоша почувствовал себя негодяем и мародером. — Пить есть? — спросил раненый. — Тебе перевязка нужна, — сказал Гоша. — Ты уж потерпи, сейчас санитары подойдут. Наверное, он дико смотрелся на поле, где лежали мертвые — в джинсовом костюме и ковбойке, но раненому было не до оценок и рассуждений — он закрыл глаза и снова уткнулся лицом в разворошенную землю. Все остальное время, которое Гоша провел на поле, склоняясь над мертвыми, его не оставляло чувство, что он обирает мертвых. — Простите, ребята, — шептал он, чувствуя, как по щекам его бегут слезы. — Простите меня. Мне нужно. Мне, правда, очень нужно. Простите меня! Вернуться оказалось сложнее. Пришлось перелезать вместе с тяжеленным пакетом в одной руке и автоматом в другой. Оказавшись в родной мастерской, Минин плюхнулся на диван и некоторое время приходил в себя. Неожиданная мысль заставила его засмеяться: приди сейчас милиция, вовек бы ему не отмазаться от собранного арсенала, тогда бы и украшения Нефертити смотрелись совсем по-иному. Криминально они бы выглядели. Преступно. Он смеялся долго, почти истерично, потом снова плакал, а потом уснул, уткнувшись лицом в подушку, и спал до рассвета. На рассвете он проснулся, сел к столу, разобрал и собрал автомат. Устройство его было несложным для человека, который отслужил два года в армии и интересовался оружием. Автомат был исправен. Минин передернул затвор и выстрелил в двуглавого орла, прибитого над входом в мастерскую. Оружие оказалось в полном порядке. О том, что выстрел кто-нибудь услышит, Минин не волновался. Толстые стены подвала и метровый слой бетона над головой надежно гасили все звуки. Проверено было, и не раз! Гранат оказалось девять. Уже с ввинченными запалами. Вполне достаточно для задуманной им операции. Он положил их в рюкзачок Вики, высыпав косметику, разные мелочи, ключи от их квартиры, зачетку и студенческий билет прямо на стол. Запоздало подумал — вот и фотографии. Но заглядывать в документы было свыше его сил. Он вновь оказался на маковом поле. Здесь тоже был рассвет. Холодный и безрадостный. Маки уже отцветали, при призрачном утреннем свете оставшиеся цветы казались черными пятнами. Он шел по макам, озираясь по сторонам, и потому вовремя увидел белеющую в сумраке палатку. Большая армейская палатка на тридцать человек укрылась в зарослях кустарника. Рядом с ней горел небольшой костер и зябко шевелился часовой, негромко напевая что-то заунывное и грустное. Минин присел, достал из рюкзачка несколько ребристых гранат, аккуратно разложил их перед собой. Осторожно передернул затвор автомата. В бою надо думать только о победе — так объяснял когда-то в армии капитан Пресняков. Побеждает тот, кто больше нацелен на победу. Как на учениях, он по очереди выдергивал чеки из гранат и швырял их в приоткрытый темный вход палатки. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Гранаты еще не взорвались, а он уже резанул по шевелящемуся силуэту часового короткой очередью, а следом звонко рванули «лимонки». От их осколков Минина спасло дерево. Наступила тишина. Слышно было, как кто-то стонет и воет под рухнувшей и разодранной в клочья палаткой. Держа автомат наготове, Минин подошел ближе. Часовой был еще жив. Увидев его, Гоша испытал мстительную радость: это оказался бандит по кличке Гапон, Минин его запомнил еще со времени своего первого постыдного бегства. Бандит тоже увидел Минина, глаза его расширились, уже стало достаточно светло, чтобы увидеть перекошенное страхом и болью лицо. — Слушай! — сказал бандит. — Не стреляй! Что сделать-то надо? Ты только скажи! — Девочку вернуть, — сказал Минин. Гапон все понял. Надежда исчезла из его глаз, черты лица заострились, и оно стало безжизненным, словно лицо покойника, каким, собственно, ему и предстояло стать. Автоматные пули разорвали синюю куртку в клочья. Все получилось просто, гораздо проще, чем Минин себе представлял. Капитан Пресняков был прав: в бою выигрывает тот, кто нацелен на победу и использует фактор внезапности. Гоша бросил ненужный ему больше автомат и побрел к выходу. Странное дело, он совсем не чувствовал себя победителем. Усталый человек возвращался с работы после тяжелого трудового дня.Глава десятая

В мастерской царил полумрак. Гоша выпил немного. Не ради опьянения, растрепанные чувства в порядок привести. Посидел у стола, потом вышел на улицу. Город жил привычной жизнью, ничего в нем не изменилось, для города ничего не произошло. Дворник поливал асфальт водой из шланга. Пенистая струя смывала с асфальта окурки. Минину смотреть не хотелось на окружающее. Он вернулся в мастерскую. В двери белела сложенная вдвое бумага, которую Гоша не заметил, когда выходил. Бумага оказалась повесткой. Минина Г. приглашали прибыть в назначенный день и назначенное время к Семенову А. Г. в кабинет N 317 по улице Краснознаменской, дом 17, где располагалось Управление внутренних дел. Минин грустно улыбнулся, вошел в мастерскую и бросил повестку в мусорное ведро. Не собирался он никуда идти, другие у него намерения были. Совсем другие. Он подошел к картине, которую лихорадочно рисовал накануне, сдернул с картины покрывало, скрывающее ее от нескромных посторонних глаз. На картине был зеленый остров на краю океана. На белоснежный песок, усеянный перламутровыми раковинами, накатывались ленивые океанские волны, пронзительно голубели небеса. В зелени деревьев угадывались белые дома, их было много, не иначе как на берегу залива располагался большой поселок, населенный улыбчивыми и добрыми людьми. Там, где лес обрывался песчаным пляжем, стояла женщина и терпеливо ждала. Она ждала его — Минина. Там было хорошо. Там просто не могло быть плохо. Там в одном лесу росли бананы и яблоки. Их рвали веселые белозубые негритята, которые хотели учиться спортивной гимнастике и акробатике. Некоторое время Минин разглядывал собственную картину, представляя, как он идет по тихим улочкам города рядом с красивой стройной женщиной — из тех, кто влюбляется один раз в жизни и любит до самой смерти. Он идет по улице, а навстречу ему попадаются обитатели поселка. Впрочем, к черту, какие обитатели, друзья его там встречают, друзья! Они с ним здороваются и шутят, и приглашают в гости на вечернюю чашку кофе, потому что сами не любят напиваться. И на душе у Гоши становилось постепенно хорошо, он уже любил этот мир, в котором ему предстояло жить. Он постоял еще немного, трогая пальцем краску. Краски окончательно высохли. Надо было решаться. Минин в последний раз оглядел свою мастерскую. Он разжег огонь в камине и бросил в нее картину с цветущими маками. Посидел, глядя, как язычки пламени жадно лижут высохшие краски. На секунду показалось, что он слышит душераздирающие крики, но этого не могло быть — он хорошо поработал накануне. Разве что другие дельцы на разборку приехали. Однако жалеть их не стоило, все эти гады были одинаковы. Из картины «В ожидании запчастей» доносилось привычное нестройное пение. Что было в других картинах, Гоша Минин просто не видел. Да и не интересовало его это совсем. Надо было решаться. Он глубоко вздохнул, взялся за подрамник и вошел в свою последнюю картину, как входят в свою комнату — уверенно и навсегда. Нахлынувшая волна замочила ноги. Послышался крик чаек — пронзительный и печальный, словно за спиной Минина закрывали двери в его прошлую жизнь. Тоненькая маленькая гибкая женщина смотрела на него из-под руки. — Минин! Гошка! — закричала Вика радостно и — сумасшедшая, желанная! — побежала ему навстречу по самой кромке океана, разбрасывая стройными босыми ногами голубые искры, высеченные из изумрудных волн.Царицын,30 апреля — 5 мая 2005 года

Жила-была ведьма, или танцы на краю ночного облака

Глава первая

Она летала по ночам. Так было спокойнее, люди редко задирают голову, чтобы посмотреть на звезды, а потому почти никто не замечал скользящую в небе тень. А если замечал, то помалкивал. Кому хочется прослыть умалишенным? До четырех лет Лина была обычной девочкой. Ничем она не выделялась из своих деревенских сверстниц. Все случилось однажды на залитом солнцем лугу. Мать доила корову, а Лина отправилась собирать цветы. Цветов на лугу было много, васильки зацвели, розовые «часики», колокольчики лиловые и белые. Лина собирала цветы, ожидая, когда мать закончит доить корову и они пойдут обратно в деревню. За своим занятием она потихоньку удалялась от матери и незаметно оказалась на берегу лесной речки. У нас в Вологодской области знаете, какие речки? Воробей пешком перейти может. Воробей может, а четырехлетней девочке, пожалуй, с ручками будет. А на том берегу, прямо за большой замшелой корягой, Лина увидела красные цветы. Большие, красивые. Она посмотрела назад, мать была занята делом. И тогда Лина быстренько-быстренько взяла и перебежала по воде на тот берег. Сорвала цветы — и назад. Но оказалось, что как бы мать ни была занята делом, за дочкой она смотрела. Мать подхватила ее на руки, гневно заглянула в глаза — Лина ее такой никогда не видела — и почти крикнула: — Никогда больше не делай так! Слышишь, никогда! А чтобы ее слова до самых глубин маленькой души дошли, взяла и отстегала Лину собранным букетом. Всю дорогу до дома девочка плакала, ей было жалко цветы. И понять она не могла, почему мама так испугалась — речка-то была узенькая, воробью по колено. Когда Лине исполнилось тринадцать лет, умерла бабушка Дарья. Она лежала в дальней комнате и почти не видна была среди пуховых подушек: желтое морщинистое личико да клок седых волос. Бабушка все просила пить, но никто не хотел к ней подходить. Мать больно щипала Лину: — Не смей туда ходить! Не смей! А родственники по мужской линии обстоятельно прикидывали, как им потолок над умирающей родственницей разобрать. — Так она быстрее отойдет, — сказал дядя Иван. — Так что же, пилить над старухой? — возражали ему. — И так на ладан дышит, а тут еще пыли наглотается! — Трудно ей умирать, — сказал дядя Иван. — Да вы же сами знаете, не может она умереть, пока дар свой не передаст. Ты, Петька, раз пилить не хочешь, иди и подержись за нее. — Нашел дурака, — сказал второй дядька. — Сам иди и держись, а я на завалинке покурю. Ночью было слышно, как бабушка вздыхает и плачет в своей комнате. Лине было жалко бабушку, и она все думала, почему бабушке никто не принесет пить? И дядьки, и мама с папой, и все остальные были людьми добрыми, а бабушке помочь не хотели. А бабушка была хорошей, у нее вся деревня лечилась, даже докторов никогда не вызывали из райцентра. Все знали, если плохо стало, беги к бабе Даше, та тебе поможет. А теперь ей самой никто не хотел помогать. Утром бабушка Дарья снова плакала и просила пить. Лина набрала кружку, проскользнула незаметно в комнату и дала бабушке попить. Костлявые, но неожиданно сильные пальцы сомкнулись на ее тоненьком запястье. — Ты меня не бойся, не бойся, — сказала бабушка. — И никем этот дар не проклят, так, люди болтают. Сама потом поймешь! И закрыла глаза, а на лице ее было такое облегчение, прямо засветилась она от счастья. — Нет! — крикнула вбежавшая в комнату мама. Поп бабушку Дарью отпевать отказался. — И не просите, — сказал он. — Ничего мне от вас не надо. И сметаны я вашей не возьму. Сами знаете, что люди говорят. А люди зря говорить не станут! — Дура ты! — злобно и горько сказала мать, когда они, так и не договорившись, шли от попа. — Теперь всю жизнь мучиться будешь! Я ведь видела, когда ты по воде шла, еще тогда поняла, бабкино в тебе сидит. Так ведь боялась, а все одно не уберегла! Дома она собрала все бабкины книги и тонкие тетрадки, исписанные бабкиным почерком, вынесла их во двор и сожгла на костре, тщательно следя, чтобы ни одна бумажка никуда не улетела. Бабушку Дашу похоронили рядом с церковной оградой. У могилы стояли недолго. Чего уж там, отдали последний долг, пора и поминки справлять. На поминках говорили разное, но больше хорошего, свято придерживаясь известного принципа: о покойниках либо хорошо, либо ничего. — Хорошая была бабка, — с пьяной убежденностью сказал сосед Илья Укустов. — А что черту душу продала… На него зашикали, и Илья Укустов сел, уткнувшись толстыми губами в края граненого стакана. В деревне все похоже — что свадьба, что похороны. Заканчивается одинаково — грянули нестройным хором «Шумел камыш», потом «Черный ворон», а расходились уже вечером, когда комары свои песни начали, — благо до своих домов добираться было недалеко. А когда все уже разошлись, над двором встала тучка, пролилась коротким теплым дождем. Лина легла спать, и приснился ей странный сон, что на могиле у бабушки расцвели белые мелкие цветы, и так их было много, словно свежий холмик белым свадебным платьем накрыли. Лина проснулась и сразу вспомнила сон. Одной ей на кладбище идти не хотелось, она пошла к подружке Ане Укустовой, а ту и уговаривать долго не пришлось. Могила бабушки была в белом цвету. — Ух ты! — сказала Аня. — Красиво! Слушай, Линка, а она в самом деле была колдуньей? — Кто тебе сказал? — сказала Лина и сорвала веточку, усеянную мелкими белыми цветочками. — Отец матери вчера говорил, — сказала Аня. — Может, на речку сбегаем, искупаемся? Тут ведь недалеко. И они искупались в маленькой мелкой речке, где в прозрачной воде бриллиантово сверкали кусочки кварца и вились серебряные змейки уклеек. А веточку Лина засушила в учебнике биологии, который ей уже купили к новому учебному году. И все у нее было хорошо, а про умершую родственницу в доме вспоминали все реже и реже, и только дядя Петя приходил по утрам, держась за голову, сидел на бревне у дома со страдальческим видом. — Ой, бабки нет! Вот уж кто похмелку снимал, вот уж специалистка была! Слышь, Линка, ты же за руку ее держала, неужели и не помнишь ничего? — Иди, дурак! — сердилась Линкина мать. — Иди проспись, чего пьяным языком на девчонку наговариваешь? — Так я к чему, — смущенно оправдывался дядя Петя. — Может, это раньше грехом было, а теперь в городе этих самых экстрасексов развелось, целые академии создают. Говорят, большие деньги загребают! — Иди, иди, — мать замахивалась на него тряпкой. — Свои деньги считай, за год, небось, и десятка трудодней не наберется, все время водкой занято! Постепенно Лина теряла подруг. Одноклассницы стали заметно сторониться ее, а на вопрос Лины Анька Укустова прямо ответила: — Бабка тебе свой дар передала! Все говорят! Ведьма ты теперь, Линка! Мать сказала, чтобы мы от тебя подальше держались. — И с жадным любопытством поинтересовалась: — Лин? А ты в себе это самое ведьминское чувствуешь? Ничего она не чувствовала. Поссорившись с подругой и назвав Аньку дурой, вечером этого дня Лина долго плакала в коровнике, рядом с тревожно и тепло вздыхающей Машкой. Машка опускала рогатую голову и нежно лизала ноги девочки — утешала. Так ведь дар! Не проклятие, не злое украшение — дар! Никаких особых способностей Лина не чувствовала. Может, и зрело что-то, только никак созреть не могло. Наплакавшись, она уснула в пахучем сене, а когда проснулась, в коровнике было совсем темно и Машка все вздыхала у стойла и перемалывала бесконечную жвачку. А Лина обнаружила, что ее окружают огоньки. Нет, не светлячки, какие они, Лина знала. Огоньки казались разноцветными — вот среди травы вспыхивало нежно-голубое пламя, другой огонек казался алым или оранжевым, желтым, как солнечное пламя, нежно-голубым, словно небо по весне. А самое главное, огоньки эти выглядели не точками, а длинненькими стерженьками. Лина завороженно схватила самый длинный из огоньков, а пальцы ее ощутили высохшую травинку. В силу необычайных свойств разноцветно светилась сама трава. А в голове Лины вдруг зазвучал дрожащий старческий голос, словно бабушка Даша из могилы давала ей последний урок: — Прикрыш-трава используется против злых наговоров на свадьбы. Когда невесту приведут от венца в женихов дом, знахарь забегает наперед и кладет эту траву под порог. Молодую заранее предупреждают, чтобы она при входе в свое новое жилище порог перепрыгнула. Если все обойдется честь честью, то жизнь молодухи в мужниной избе будет идти мирно и счастливо, и коли на чью голову и обрушится злое лихо, так это на тех, кто умышлял против счастья молодоженов. Собирают прикрыш-траву в осеннее время — с Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывшего землю снегом, а девичью красу — мужиком. Лина отбросила травинку в сторону, и голос смолк. Проклята! Проклята! Бабушка, ну зачем мне этот дар, если все отворачиваются? Мне же среди людей жить, мне же замуж выходить! Лина выскочила из коровника, влетела в избу. Мать раздраженно подняла голову. — Ты где шляешься? Только и времени у меня — тебя по деревне искать! Курей покормила? Так иди комбикорма им насыпь. Давно уж покормить пора. Как поесть да поспать, все горазды, а работать никого не найдешь! Ночью Лина снова плакала и смотрела в окно. Небо было звездным, ясным, стояла полная луна, лыбилась, как масляной блин. — Бабушка, бабушка, за что ж ты меня так наказала? Ты же всегда любила меня! — Если колдунья была настоящей, на могиле ее вырастает ведьмин цвет — белые мелкие цветы, многочисленно распускающиеся на ветках куста. Цветы эти без запаха и без вкуса, но, будучи сохраненными, обещают ведунье долгую жизнь, и никто ей не причинит вреда, пока цветок засушенный хранится в надежном месте. Лина стояла у окна, чувствуя необыкновенную легкость в теле. Птицей она себя чувствовала, толкнись от земли — полетишь. А к чувству легкости необыкновенной примешивалась черная тоска: вот уже и подружек не стало, а в двенадцать лет одиночество тяжело переносится, куда тяжелее, чем в старшие возраста. В углу золотисто светилась паутина. Невидимая днем, она сейчас проступала в темном пространстве отчетливыми сверкающими нитями, и по одной из них спускался желтоватый светящийся паучок. Был он скорее забавен, чем страшен, но звучащий в голове Лины голос вновь испугал ее: — Паук домовой предвещает удачу. Если тебе перестало везти вдруг или неведомо откуда несчастья накинулись, поймай мокротника, скатай его в малый шарик и проглоти. Утерянная удача к тебе возвернется, и более того — везти будет во всем, даже если ты того не желаешь. Гадость какая — пауков глотать! Лина почувствовала, что ноги замерзли, и заторопилась в постель. На прощание она еще раз посмотрела в окно. Звездное небо заволокло тучками, одна из них, самая большая, закрыла Луну, и девочке на мгновение показалось, что на краю тучки кто-то сидит, свесив ноги вниз. Конечно же этого не могло быть! Как говорила мама Лины: не в сказках живем!Глава вторая