Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Ричард Роудс Создание атомной бомбы

Научные открытия, если их рассматривать как рассказ о человеческих достижениях и человеческой слепоте, составляют один из величайших эпосов.Роберт Оппенгеймер

В предприятии, подобном созданию атомной бомбы, разница между идеями, надеждами, предположениями и теоретическими расчетами и точными цифрами, основанными на измерениях, играет огромную роль. Никакие заседания, политиканство и планы ничего не значили бы, если бы оказалось, что несколько непредсказуемых сечений ядерных процессов отличаются от существующих в два раза.Richard Rhodes THE MAKING OF THE ATOMIC BOMBЭмилио Сегре

На английском языке впервые опубликовано издательством SIMON & SCHUSTER Inc.

Перевод с английского Дмитрия Прокофьева

© 1986 by Rhodes & Rhodes © 2012 by Rhodes & Rhodes, предисловие © Прокофьев Д. А., перевод на русский язык, 2020 © Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2020 КоЛибри ®

* * *

Посвящается памяти Джона Кушмана (1926–1984)

Автор признателен Фондам Форда и Альфреда П. Слоуна за поддержку во время подготовки и написания этой книги.

Русский перевод посвящается памяти Александра Николаевича Прокофьева (1932–2018), связавшего свою жизнь с ядерной физикой`

Предисловие к юбилейному изданию в честь 25-летия книги

За семь с лишним десятилетий, прошедших с момента его зарождения перед надвигавшимся штормовым фронтом Второй мировой войны, Манхэттенский проект постепенно превратился в бледный миф. Огромные производственные реакторы и установки для очистки плутония в Хэнфорде, штат Вашингтон, почти километровой длины фабрика по обогащению урана в Ок-Ридже, штат Теннесси, несколько сот тысяч сотрудников, строивших и эксплуатировавших это гигантское оборудование, умудряясь при этом хранить в тайне его назначение, – все это исчезло из виду. Остался лишь голый костяк легенды: секретная лаборатория на плато в Нью-Мексико, харизматичный директор лаборатории, американский физик Роберт Оппенгеймер, бывший после войны видным международным деятелем, пока его положение не подорвали недоброжелатели, одинокий бомбардировщик с нелепым именем «Энола Гей», доставшимся ему от матери летчика, да стертый с лица земли город Хиросима – причем о бедствиях разрушенного Нагасаки почти забыли. Едва ли не мифическим кажется и само оружие – кроме тех случаев, когда его пытаются заполучить враги. Нас предупреждают, что появление новых ядерных держав опасно; старые ядерные державы охраняют мир. Молодая исследовательница Энн Харрингтон де Сантана установила, что ядерное оружие приобрело статус фетиша. Наши блестящие боеголовки стали выражением могущества страны подобно тому, как национальная валюта является выражением товаров: «Если доступ к богатству, выраженному в виде денег, определяет возможности индивидуума и его место в социальной иерархии, доступ к могуществу, выраженному в виде ядерного оружия, точно так же определяет возможности государства и его место в международном устройстве». Поэтому большинство промышленно развитых стран в какой-то момент после 1945 года рассматривали возможность приобретения ядерного оружия, и ни одна из них так и не осмелилась его применить. Будь бомбы на самом деле использованы, это обрушило бы всю систему. Опасность применения ядерного оружия была одной из причин, по которым я решил в 1978 году написать историю разработки первых атомных бомб (другой причиной было обнародование основной массы бывшей до тех пор засекреченной документации Манхэттенского проекта: это позволяло писать, опираясь на документы). В то время ядерная война казалась гораздо более близкой, чем сейчас. В конце 1970-х и начале 1980-х годов, когда я собирал материалы для этой книги и писал ее, создавалось впечатление, что гонка ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом ускоряется. Меня, как и многих других, тревожило, что какая-нибудь случайность, небрежность или недоразумение может привести к катастрофе. Советский Союз воевал в Афганистане и, как считал президент Джимми Картер, наступал в направлении Аравийского моря и богатого нефтью Ближнего Востока. Картер поклялся, что Соединенные Штаты не допустят такой экспансии, даже если для этого придется вести ядерную войну. Советы твердо намеревались нарастить свой ядерный арсенал до размеров американского: решение об этом было принято после Карибского кризиса 1962 года, в котором президенту Джону Ф. Кеннеди удалось заставить их отступить перед угрозой ядерной войны. Чем ближе они подходили к состоянию паритета, тем воинственнее требовали крови американские правые. Рональд Рейган, избранный президентом в 1980 году, не только увеличил оборонный бюджет США более чем в два раза, но и отзывался о второй ядерной сверхдержаве в весьма вызывающих выражениях: он называл ее «империей зла» и «средоточием зла в современном мире». Советский Союз сбил отклонившийся от курса корейский авиалайнер, попавший в воздушное пространство СССР, причем все, кто был на его борту, погибли. Проведенные в 1983 году с участием глав государств – членов НАТО учения под названием Able Archer[1], в сценарий которых входили события, непосредственно предшествующие ядерной войне, настолько испугали советское руководство во главе с тяжело больным Юрием Андроповым, что оно чуть не нанесло первый ядерный удар. Какими бы тревожными ни были эти события, мне было трудно поверить, что такой умный и гибкий биологический вид, как наш, добровольно уничтожит сам себя, хотя он добровольно создал средства, позволяющие это сделать. Я хотел узнать, не существовало ли в самом начале, еще до того, как первые бомбы испепелили два японских города и кардинально изменили природу войны, альтернативных путей развития, отличных от того, по которому шли теперь и мы, и Советы. Зачем мы накопили в общей сложности семьдесят тысяч единиц ядерного оружия, когда всего нескольких штук было бы более чем достаточно для взаимного уничтожения? Почему вся холодная война была в первую очередь военным противостоянием, если существование ядерного оружия делало любое прямое военное столкновение между сверхдержавами самоубийством? Почему, с другой стороны, несмотря на всю риторику и демонстрации силы, после Нагасаки не был взорван в бою ни один ядерный заряд? Мне казалось, что вернувшись к началу – и даже ко времени, предшествовавшему этому началу, когда высвобождение колоссальной энергии, скрытой в атомных ядрах, было просто интересной и трудной физической задачей, – я, возможно, смогу заново открыть забытые пути, которые, если к ним снова привлечь внимание, могли бы привести к чему-то отличному от нависающей угрозы ядерного апокалипсиса. Такие альтернативные пути действительно существовали. Я, как и многие другие до меня, выяснил, что они были спрятаны на самом видном месте. Поместив их в центр своей книги, я попытался заново привлечь к ним внимание. «Создание атомной бомбы» стало общепризнанным пособием по предыстории и истории Манхэттенского проекта. Книга была переведена на дюжину разных языков и издавалась по всему миру. Я достаточно общался с государственными деятелями, как в США, так и за границей, чтобы знать, что ее широко читали в пентагонах и белых домах. Благодаря этому она внесла свой вклад в распространение понимания парадокса ядерного оружия. Я говорю не о парадоксе сдерживания, который питается тем самым фетишистским наваждением, которое описывает Харрингтон де Сантана. Я имею в виду тот парадокс, который первым сформулировал великий датский физик Нильс Бор: хотя ядерное оружие является собственностью конкретных национальных государств, которые притязают на право владеть им и использовать его для защиты своего национального суверенитета, его тотальная разрушительность делает его общей опасностью для всех, подобной эпидемическому заболеванию, и потому, как и эпидемическое заболевание, оно выходит за пределы государственных границ, споров и идеологий. Я включил в эту книгу такую долгую предысторию Манхэттенского проекта – историю ядерной физики от открытия радиоактивности в кон-це XIX века до открытия деления ядра в нацистской Германии в конце 1938 года – отчасти потому, что считал: понять, чем именно были революционны атомные бомбы, я смогу, только понимая их физику, насколько ее вообще может понять неспециалист, и предполагал, что читатель также захочет ее понять. В университете у меня был лишь краткий курс физики, но из него я узнал, что ядерная физика – наука почти полностью экспериментальная. А это означает, что открытия, которые привели к созданию бомб, были следствием физических манипуляций с предметами в лаборатории: возьмем эту металлическую коробку, установим в нее радиоактивный источник, вставим образец, проведем измерения таким-то прибором, получим такой-то результат и так далее. Когда я освоил профессиональный жаргон, я смог прочесть классические работы в этой области, представить себе эксперименты и понять открытия – хотя бы постольку, поскольку они касались создания бомб. Впоследствии я понял, что обзор истории ядерной физики послужил и еще одной цели: он позволил опровергнуть наивное верование, что, когда было открыто деление ядра, физики могли собраться (это в нацистской-то Германии!) и договориться сохранить это открытие в тайне, тем самым избавив человечество от ядерного бремени. Нет. Учитывая развитие ядерной физики до 1938 года, которому способствовали физики всего мира, не имевшие ни малейшего намерения изобрести новое оружие массового уничтожения, – лишь один из них, замечательный американский физик венгерского происхождения Лео Сцилард, всерьез рассматривал такую возможность, – открытие деления ядра было неизбежно. Чтобы предотвратить его, нужно было прекратить заниматься физикой. Если бы немецкие ученые не сделали этого открытия тогда, когда они его сделали, вместо них то же явление открыли бы ученые британские, французские, американские, русские, итальянские или датские, причем почти несомненно всего через несколько дней или недель. Все они работали на одних и тех же передовых рубежах, пытаясь понять странные результаты простого эксперимента с бомбардировкой урана нейтронами. Речь вовсе не шла о сделке с дьяволом, какие бы глубокомысленные выводы до сих пор ни извлекали из этого образа кинорежиссеры и другие дилетанты. Речь не шла о неких губительных механизмах, которые благородные ученые могли бы спрятать от политиков и военных. Напротив, речь шла о новом понимании устройства мира, об энергетической реакции более древней, чем сама Земля, реакции, которую наука смогла выманить на свет, наконец-то разработав необходимые для этого приборы и методы. «Представляйте их неизбежными», – советовал Луи Пастер своим ученикам, когда они готовились описывать свои открытия. Но это открытие и было неизбежным. Мечтать, чтобы оно было оставлено без внимания или замолчано, – варварство. «Знание, – заметил однажды Нильс Бор, – само по себе является основой цивилизации». Второй не бывает без первого; вторая зависит от первого. При этом знание не может быть только благодетельным; научный метод не отбирает по благодетельности. Знание порождает последствия – не всегда намеренные, не всегда приятные, не всегда желательные. Земля обращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. «Выдающиеся научные открытия, – говорил Роберт Оппенгеймер, – делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина». Первые атомные бомбы, изготовленные вручную на плато в штате Нью-Мексико, упали на ошарашенный доядерный мир. Позднее – когда Советский Союз взорвал копию плутониевой бомбы «Толстяк», построенную по планам, которые предоставили ему Клаус Фукс и Тед Холл, а затем стал наращивать свой собственный разносторонний арсенал, не уступающий американскому; когда водородная бомба увеличила и без того гибельную разрушительную силу ядерного оружия на несколько порядков; когда ядерное оружие появилось у Британии, Франции, Китая, Израиля и других стран – достиг зрелости новый и странный ядерный мир. Бор предположил как-то, что цель науки – вовсе не абсолютное знание. Вместо этого он представил науке более скромную, но требующую неустанных трудов цель «постепенного искоренения предрассудков». Открытие того факта, что Земля обращается вокруг Солнца, постепенно искоренило предрассудок, что Земля является центром Вселенной. Открытие микробов постепенно искоренило предрассудок, что болезни – кара божия. Открытие эволюции постепенно искоренило предрассудок, что Homo sapiens – отдельное от прочих и особое создание. Последние дни Второй мировой войны стали такого же рода переломной точкой в истории человечества, моментом вступления в новую эру, в которой человечество впервые получило в свое распоряжение средства своего собственного уничтожения. Открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования для создания оружия массового уничтожения постепенно искоренило предрассудок, на котором основана тотальная война: безосновательное убеждение, что в мире существует ограниченное количество энергии, которую можно сосредоточить во взрывчатых веществах, и что такой энергии можно накопить больше, чем ее накопит враг, и благодаря этому одержать военную победу. Ядерное оружие в конце концов стало настолько дешевым, настолько портативным и настолько гибельным, что даже такие воинственные национальные государства, как Советский Союз и Соединенные Штаты предпочли уступку части своего национального суверенитета – отказ от возможности вести тотальную войну – перспективе быть уничтоженными собственной яростью. Меньшие войны продолжаются и будут продолжаться, пока мировое сообщество не осознает их разрушительную бессмысленность настолько, чтобы создать новые средства защиты и новые формы гражданства. Но по меньшей мере стало ясно, что войны мировые – явление историческое, а не вечное, проявление разрушительных технологий ограниченного масштаба. На фоне долгой истории человеческой бойни это не такое уж незаметное достижение. В середине своей жизни я прожил несколько лет на земельном участке площадью около 1,5 га в штате Коннектикут, на поляне, окруженной со всех сторон лесистым заповедником. На ней так и кишели дикие животные: олени, белки, еноты, семейство сурков, индейки, певчие птицы, вороны, черноголовый ястреб, даже пара койотов. За исключением ястреба, все эти животные непрерывно и боязливо оглядывались, чтобы их не поймали, не разодрали на части и не съели заживо. С их точки зрения, моя райская поляна была зоной боевых действий. Животное, живущее в естественных условиях в дикой природе, очень редко доживает до старости. До недавнего времени мир человека мало чем отличался от мира этих животных. Поскольку мы – хищники, то есть находимся на вершине пищевой пирамиды, нашими злейшими природными врагами всегда были микробы. Природа – в виде эпидемических заболеваний – непрерывно собирала обильную дань человеческих жизней, и очень немногие представители рода человеческого проживали весь естественный для них срок. Напротив, смертность рукотворная – то есть смертность от войны и лишений, связанных с войной, – оставалась на протяжении всей истории человечества на низком и сравнительно постоянном уровне. Ее было трудно отличить от фонового шума естественной смертности. Появившееся в XIX веке общественное здравоохранение и произошедшее в XIX и XX веках внедрение технологий в военное дело привели к возникновению в промышленно развитом мире прямо обратной картины. Профилактические методы общественного здравоохранения снизили естественную смертность – эпидемические заболевания – до низких и контролируемых уровней. В то же время смертность рукотворная начала быстрый, болезненный рост, ужасающими вершинами которого стали две мировых войны XX века. В этом веке, самом жестоком из всех веков истории человечества, рукотворной смертью погибло не менее 200 миллионов человек. Шотландский писатель Гил Элиот дает этому числу яркое название «народа мертвых». Эпидемия рукотворной смертности резко спала после Второй мировой войны. Уровень потерь стремительно упал до значений, характерных для первых межвоенных годов. С тех пор очаги узаконенных убийств продолжают тлеть, вспыхивая в партизанских конфликтах и войнах с применением обычного оружия на периферии ядерного мира. В среднем их жертвами становятся более полутора миллионов человек в год – эта цифра, несомненно, ужасна, но до 1945 года средний уровень был на целый миллион выше, а в пике, в 1943 году, он составлял 15 миллионов. В XX веке рукотворная смерть приобрела эпидемический характер, потому что все более действенные технологии убийства довели крайние формы выражения национального суверенитета до уровня патологии. Вполне очевидно, что именно открытие возможности высвобождения ядерной энергии и ее использования в ядерном оружии снизило вирулентность этого патогена. В некотором глубоком и даже численно измеримом смысле оружие, принуждавшее в течение последних семи десятилетий к осмотрительности в глубоком страхе ядерной войны, служило контейнером, не позволявшим вырваться на свободу тем смертям, которые оно могло породить, подобно вакцине, изготовленной из ослабленной разновидности самого же патогена. Чтобы убить одного гражданина Германии во время Второй мировой войны, союзникам нужно было израсходовать три тонны бомб. Исходя из этой численной мерки, стратегические арсеналы Соединенных Штатов и Советского Союза содержали в разгар холодной войны около трех миллиардов потенциальных смертей. Это число хорошо соответствует полученной Всемирной организацией здравоохранения по другой методике в 1984 году оценке числа жертв полномасштабной ядерной войны. Концентрация смерти в ядерном оружии сделала смерть видимой. Отрезвляющие арсеналы стали символом смерти, недвусмысленным напоминанием о нашей коллективной смертности. Раньше в неразберихе боя, в воздушных или морских сражениях можно было отрицать или не замечать ужасающую стоимость стремления к абсолютному суверенитету, выраженную в человеческих жизнях. Ядерное оружие, абсолютное вместилище рукотворной смерти, впервые в истории человечества показало последствия суверенного насилия с разительной очевидностью. Поскольку надежной защиты от такого оружия не было, последствия эти не подлежали сомнению. Новая каста стратегов от вооружений судорожно пыталась изобрести способы его применения, но любая стратегия разбивалась о неоспоримые расчеты эскалации конфликта. «Любая великая и глубокая проблема несет в себе свое собственное решение», – объяснял Нильс Бор ученым Лос-Аламоса в 1943 году, когда, приехав туда, обнаружил их в смятенном состоянии духа. Ядерное оружие, заключающее в себе потенциальное человеческое насилие в самом тотальном и экстремальном виде, парадоксальным образом демонстрирует доведение до абсурда рукотворной смерти. Годы, прошедшие после 1945-го, были годами опасного, но неизбежного обучения. Как я слышал, мы чуть было не сошли с верного пути не только во время Карибского кризиса и едва не случившейся катастрофы с учениями Able Archer 1983 года, но и во многих других случаях. Мы еще столкнемся с такой опасностью, и пусть нам так же повезет в следующий раз – и в следующий после него. А может быть, катастрофа разразится в каком-нибудь другом полушарии, и миллионы, которые погибнут, падут под другим флагом. Чтобы события коснулись всех нас, будь мы даже в десятке тысяч миль от них, нужно совсем немногое. В 2008 году некоторые из ученых, участвовавших в 1983-м в моделировании исходного сценария ядерной зимы, исследовали вероятные результаты теоретической региональной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Они рассмотрели вариант такой войны с применением всего 100 ядерных боезарядов уровня Хиросимы, суммарной мощностью всего полторы мегатонны – что не превышает мощности некоторых отдельных боеголовок в арсеналах США и России. К своему потрясению они выяснили, что, поскольку это оружие неизбежно будет направлено на города, полные горючих материалов, образовавшиеся огненные смерчи выбросят в верхние слои атмосферы огромное количество черного дыма, который распространится по всему миру и вызовет охлаждение земли настолько долгое и сильное, что оно приведет ко всемирному краху сельского хозяйства. По оценке Алана Робока и Оуэна Брайана Туна, двадцать миллионов человек погибнут сразу же от ударной волны, огня и радиации, а еще миллиард – в течение следующих месяцев от массового голода. И все это в результате локальной 1,5-мегатонной ядерной войны. В 1996 году Канберрская комиссия по уничтожению ядерного оружия выявила фундаментальный принцип, названный аксиомой распространения. В самом лаконичном варианте аксиома распространения гласит, что, пока у какого-либо государства ядерное оружие, другие государства будут стремиться его приобрести. Один из членов этой комиссии, специальный представитель Австралии по ядерному разоружению Ричард Батлер, сказал мне: «Основной довод, на котором строится это утверждение, состоит в том, что справедливость, которую большинство людей понимает, в сущности, как равенство возможностей, является чрезвычайно важной концепцией для людей во всем мире. В сочетании с аксиомой распространения это ясно показывает, что многолетние попытки тех, у кого есть ядерное оружие, доказать, что их безопасность оправдывает владение этим ядерным оружием, а безопасность других его не оправдывает, потерпели полную неудачу». Развивая свою мысль на выступлении в Сиднее в 2002 году, Батлер сказал: «Я проработал над Договором о нераспространении ядерных вооружений всю свою взрослую жизнь… Проблема имеющих ядерное оружие и не имеющих его – проблема центральная, непреходящая». С 1997 по 1999 год Батлер был последним председателем ЮНСКОМ, Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака. «Один из самых трудных моментов, которые я пережил в Багдаде, – сказал он в Сиднее, – был, когда иракцы потребовали объяснить, почему их преследуют за оружие массового поражения, а расположенный совсем рядом Израиль – нет, хотя у него, как известно, есть около 200 единиц ядерного оружия. Признаюсь также, – продолжал Батлер, – что меня коробит, когда я слышу, как американцы, британцы и французы гневно осуждают оружие массового поражения, не обращая внимания на тот факт, что сами они – счастливые обладатели огромных запасов такого оружия, и беззастенчиво утверждая, что оно необходимо для их национальной безопасности и останется таковым и в будущем». «Принцип, который я вывел бы из всего этого, – заключил Батлер, – состоит в том, что явная несправедливость, двойные стандарты, какая бы сила ни поддерживала их в каждый конкретный момент, создают ситуацию, фундаментально, неустранимо неустойчивую. Это связано с тем, что человек не может смириться с такой несправедливостью. Этот принцип также верен, как фундаментальные законы физики». Позднее и в другом месте Батлер говорил об особенном нежелании американцев признавать свои двойные стандарты. «Мои попытки вовлечь американцев в обсуждение двойных стандартов, – сказал он, – были абсолютно провальными – даже с высоко образованными и заинтересованными людьми. Иногда мне казалось, что я говорю с ними по-марсиански, настолько глубока была их неспособность понять меня. Американцы совершенно не могут понять, что их оружие массового уничтожения является ничуть не меньшей проблемой, чем иракское». Или иранское, или северокорейское – или принадлежащее любой другой ядерной державе или державе, стремящейся ею стать. Разумеется, Канберрская комиссия обращалась напрямую к первым ядерным державам, пяти странам, для которых статус государств, владеющих ядерным оружием, был, по сути, узаконен Договором о нераспространении 1968 года. В 2009 году президент Барак Обама выдвинул, выступая в Праге, пугающее следствие к аксиоме распространения. «Кое-кто утверждает, что распространение этого оружия нельзя остановить, нельзя ограничить, – сказал он, – что мы обречены жить в мире, в котором все больше стран и все больше людей владеют средствами абсолютного уничтожения. Такой фатализм – смертельно опасный противник, потому что если мы верим, что распространение ядерного оружия неизбежно, то мы в некотором смысле смиряемся с мыслью, что неизбежно и применение ядерного оружия». А если нас постигнет такое бедствие, будем ли мы по-прежнему верить, что оружие обеспечивает нашу безопасность? Увидим ли мы тогда в обладании им то, чем оно является и сейчас, – преступление против человечества? Пожалеем ли мы, что не приложили достаточно усилий, чтобы объявить его вне закона во всем мире? Я изучаю ядерную историю и пишу о ней более тридцати лет. Из этого долгого предприятия я выношу в первую очередь чувство благоговения перед глубиной и могуществом природного мира, а также очарование хитросплетениями и парадоксами непрерывного взаимодействия нашего биологического вида с технологиями. Несмотря ни на что, за последние семь десятилетий – продолжительность почти всей моей жизни – мы сумели заполучить в свои неуклюжие руки новый, неограниченный источник энергии, удержать его, рассмотреть, повертеть так и сяк, взвесить и приспособить к делу, причем пока что не взорвав самих себя. Когда мы наконец доберемся до противоположного берега – когда все ядерное оружие будет демонтировано, а его активные материалы переплавлены на реакторное топливо, – мы обнаружим, что сталкиваемся приблизительно с теми же политическими опасностями, что и сейчас. Бомбы их не устранили, не устранит их и отказ от бомб. Правда, мир станет местом более открытым, но информационные технологии и так ведут его в этом направлении. Разница, как заметил Джонатан Шелл, будет состоять в том, что сдерживание будет обеспечивать угроза перевооружения, а не угроза ядерной войны. Для меня мир без ядерного оружия – не утопическая мечта, а просто мир, в котором подлетное время намеренно увеличено до нескольких месяцев или даже лет, и соответственно удлинены промежуточные периоды, в которые можно урегулировать споры, не прибегая к войне. В таком мире, если переговоры не дадут результата, если даже стычки с использованием обычного оружия не дадут результата, если обе стороны снова возьмутся за вооружение ядерным оружием, – даже в этом худшем случае мы всего лишь вернемся на край той же самой пропасти, у которой все мы стоим сейчас. Открытие способа высвобождения ядерной энергии, как и все фундаментальные научные открытия, изменило структуру дел человеческих – причем навечно. О том, как это случилось, и намерена рассказать эта книга.Ричард РоудсХаф-Мун-БэйФевраль 2012 г.

Часть I Глубокая и неоспоримая истина

Выдающиеся научные открытия делаются не потому, что они полезны, а потому, что они оказались возможными, – это глубокая и неоспоримая истина.Роберт Оппенгеймер

Я не перестаю удивляться тому, как несколько небрежных записей, нацарапанных на доске или листе бумаги, могут изменить весь ход человеческих дел[2].Станислав Улам

1 Лунные миражи

Однажды серым утром во времена Великой депрессии Лео Сцилард[3] нетерпеливо ждал зеленого света на углу Саутгемптон-роу и Рассел-сквер в лондонском районе Блумсбери, напротив Британского музея. Ночью прошел небольшой дождь; утро вторника 12 сентября 1933 года[4][5] было холодным, сырым и унылым. Позже, вскоре после полудня, снова начало моросить. Рассказывая об этом впоследствии, Сцилард никогда не уточнял, куда именно он направлялся этим утром. Возможно, у него не было никакой конкретной цели; он часто ходил гулять, просто чтобы подумать. Как бы то ни было, его планам суждено было измениться. На светофоре зажегся зеленый. Сцилард шагнул с тротуара. В тот момент, когда он переходил через дорогу, время раскололось перед его взором, и он увидел путь в будущее, которое смерть принесет и все невзгоды наши в этот мир[6]; ему открылся облик грядущего. Венгерский физик-теоретик еврейского происхождения Лео Сцилард родился в Будапеште 11 февраля 1898 года; в 1933-м ему исполнилось тридцать пять. Его рост был всего 168 сантиметров – немного даже для того времени. Однако тогда он еще не стал тем «невысоким толстяком», круглолицым и пузатым, «с глазами, светящимися умом и остроумием» и «раздающим свои идеи так же щедро, как вождь маори – своих жен»[7], с которым познакомился годом позже французский биолог Жан Моно. В это время Сцилард находился в процессе превращения из подтянутого юноши в грузного мужчину средних лет; у него были густые курчавые темные волосы и живое лицо с полными губами, плоскими скулами и темно-карими глазами. На фотографиях этого периода он принимает довольно томный вид. Это не случайно: главным его устремлением, даже более сильным, чем страсть к науке, было спасение мира. 1 сентября в газете Times появилась полная покровительственной благожелательности рецензия на только что вышедший новый роман Г. Дж. Уэллса «Облик грядущего». Рецензент Times довольно невнятно хвалил книгу, утверждая, что «последний “сон о будущем” мистера Уэллса служит сам себе блестящим обоснованием»[8]. Прозорливый английский романист входил в круг влиятельных знакомых Сциларда, который тот сформировал, энергично и красноречиво демонстрируя свои блестящие интеллектуальные способности[9]. В 1928 году, будучи приват-доцентом в Берлине, Сцилард, близко друживший с Эйнштейном и работавший вместе с ним над практическими изобретениями, прочитал трактат Уэллса «Легальный заговор» (The Open Conspiracy)[10]. Легальным заговором Уэллс называл совместные действия научно мыслящих промышленников и финансистов, направленные на установление всемирной республики. То есть на спасение мира. Сцилард позаимствовал у Уэллса этот термин и время от времени использовал его до конца своей жизни. Что еще важнее, в 1929 году он приехал в Лондон[11], чтобы встретиться с Уэллсом и попытаться получить у него права на издание его книг в Центральной Европе[12]. Учитывая грандиозные устремления Сциларда, можно с уверенностью предположить, что он обсуждал с Уэллсом не только авторские права. Однако эта встреча не привела к возникновению между ними какой-либо связи. В то время Сцилард еще не был знаком с самым интересным из подобных пестрой толпе диккенсовских сироток произведений Уэллса. Прошлое Сциларда хорошо подготовило его к тому откровению, которое он пережил на Саутгемптон-роу. У него, сына гражданского инженера, была любящая мать и вполне обеспеченное детство. «Я знал иностранные языки, потому что у нас дома были гувернантки: первая – чтобы учить немецкому, а вторая – французскому». Для своих одноклассников по знаменитой гимназии «Минта» при Будапештском университете он был «чем-то вроде талисмана»[13]. «В молодости, – рассказывал он на одном из своих выступлений, – у меня были две главные страсти. Одна из них – физика, а вторая – политика»[14]. Он вспоминал, как в начале Первой мировой войны, когда ему было шестнадцать, поразил своих одноклассников рассказом о том, как именно сложатся судьбы народов, основанным на прозорливой не по возрасту оценке сравнительной политической силы воюющих сторон:Я сказал им тогда, что, конечно, не знаю, кто победит в этой войне, но знаю, чем она должна закончиться. Она должна закончиться поражением Центральных держав – то есть Австро-Венгрии и Германии, – а также поражением России. Я сказал, что не вполне представляю себе, как это может произойти, поскольку эти страны воюют друг против друга, но именно так и должно случиться. Задним числом мне трудно понять, как я мог сделать такое заявление, в возрасте всего шестнадцати лет, не имея никаких собственных знаний о каких бы то ни было странах, кроме Венгрии[15].Основные черты его характера, по-видимому, сложились к шестнадцати годам. Он считал, что именно в этом возрасте он обладал наибольшей ясностью суждений, и в дальнейшем она не увеличивалась; «возможно, она даже спадала»[16]. Шестнадцатый год его жизни был первым годом войны, разрушившей политические и юридические установления целой эпохи. Уже одного такого совпадения – или такого катализатора – могло хватить, чтобы внушить юноше мессианские идеи. Вплоть до самого конца своей жизни он смущал людей недалеких и раздражал самодовольных. В 1916 году, окончив «Минту» и получив премию Этвёша[17] – венгерскую национальную премию по математике, – он задумался о продолжении образования. Его интересовала физика, но «сделать карьеру в физике в Венгрии было невозможно»[18]. Если бы он стал учиться физике, то в лучшем случае мог бы стать университетским преподавателем. Он подумал было об изучении химии, которое могло пригодиться ему в дальнейшем, когда он перешел бы к занятиям физикой, но в этой области тоже трудно было заработать себе на жизнь. В конце концов он остановился на электротехнике. Возможно, тут сыграли свою роль не только экономические соображения. Один из его друзей, учившийся вместе с ним в Берлине, уже в 1922 году заметил, что Сцилард, несмотря на свою премию Этвёша, «считал, что не может тягаться со своими коллегами по части математического мастерства»[19]. С другой стороны, из венгров, добившихся впоследствии выдающихся результатов в физике, не он один предпочел не связываться с отсталым уровнем преподавания точных наук, характерным для венгерских университетов того времени. Он начал учиться на инженера в Королевском техническом университете имени Иосифа в Будапеште, а затем был призван в австро-венгерскую армию. Поскольку у него было гимназическое образование, его сразу же отправили на кавалерийские офицерские курсы. Его жизнь почти несомненно спас вовремя полученный отпуск[20]. Он взял его якобы для того, чтобы оказать родителям моральную поддержку в связи с серьезной операцией, которую должен был перенести его брат. На самом деле Сцилард был болен. Он думал, что заболел воспалением легких, и хотел лечиться не в военном госпитале на границе, а в Будапеште, рядом с родителями. Своего командира, который должен был принять у него прошение об отпуске, он ждал, стоя по стойке «смирно» с температурой около 39°. Капитан не хотел его отпускать, но Сцилард проявил свойственную ему настойчивость и все-таки получил свой отпуск. Четверо друзей проводили его до поезда, в Вену он приехал с упавшей температурой, но сильным кашлем; наконец он добрался до Будапешта и попал в приличную больницу. У него нашли испанский грипп – это был один из первых случаев «испанки» в Австро-Венгрии. Война подходила к концу. Спустя несколько недель, задействовав «семейные связи»[21], он смог добиться комиссования. «Вскоре после этого я услышал, что мой собственный полк», который был отправлен на фронт, «подвергся яростной атаке, и все мои товарищи погибли»[22]. Летом 1919 года, когда венгерский ставленник Ленина Бела Кун и возглавляемые им коммунисты и социал-демократы установили в хаосе, наступившем после поражения Австро-Венгрии, недолговечную Венгерскую советскую республику, Сцилард решил, что ему пора продолжить образование за границей. Ему был двадцать один год. Не успел он оформить паспорт, как в начале августа того же года режим Белы Куна рухнул. Сциларду удалось получить новый паспорт у пришедшего к власти правого режима адмирала Миклоша Хорти, и где-то около Рождества он покинул Венгрию[23]. Все еще собираясь, хотя и неохотно, учиться на инженера, Сцилард записался в Берлинскую высшую техническую школу. Но то, что в Венгрии представлялось необходимостью, в Германии оказалось всего лишь одной из вполне реальных возможностей. На физическом факультете Берлинского университета работали первоклассные теоретики, нобелевские лауреаты Альберт Эйнштейн, Макс Планк и Макс фон Лауэ. В Далеме, фешенебельном пригороде Берлина, находились Институты кайзера Вильгельма, финансировавшиеся государством и промышленными компаниями. Там работал Фриц Габер, изобретатель метода выделения азота из воздуха для получения нитратов, используемых в производстве пороха, который спас Германию от поражения еще в начале Первой мировой войны, и многие другие выдающиеся химики и физики. Возможности для научной деятельности в Берлине настолько отличались от положения в Будапеште, что у Сциларда не оставалось физической возможности посещать лекции по инженерному делу. «В итоге, как обычно и бывает, подсознательное оказалось сильнее сознательного и не позволило мне продолжать обучение на инженера. Самолюбие в конце концов пошло на уступки, и примерно в середине двадцать первого года я ушел из Высшей технической школы и продолжил свое образование в университете»[24]. В то время студенты-физики странствовали по всей Европе в поисках выдающихся наставников – почти так же, как их предшественники, молодые ученые и ремесленники, делали еще со времен Средневековья. Университеты Германии были государственными учреждениями; профессор был чиновником с постоянным жалованьем и получал в дополнение к нему гонорары, которые платили прямо ему студенты, слушавшие тот курс, который он решил читать. Приват-доцентом, напротив, называли не состоящего в штате ученого, имеющего право на преподавание: он не получал никакого жалованья, но мог брать гонорары. Если курс, который вас интересовал, читали в Мюнхене, вы ехали учиться в Мюнхен, если в Гёттингене – то в Гёттинген. Во всяком случае, организация естественных наук развилась из традиций ремесленных гильдий; в течение первой трети XX века в ней еще сохранялась – и до некоторой степени сохраняется до сих пор – неформальная система взаимодействий между наставником и учеником, на которую наложилась более новая система аспирантуры европейского типа. Такая неформальная общинность отчасти объясняет распространенное среди ученых поколения Сциларда чувство принадлежности к привилегированной группе, почти что некой обособленной гильдии, международных масштабов, преследующей глобальные цели. Близкий друг Сциларда – и тоже венгр – физик-теоретик Юджин Вигнер, учившийся на момент обращения Сциларда в Высшей технической школе на инженера-химика, был свидетелем того, как Сцилард взял штурмом Берлинский университет. «Как только Сциларду стало ясно, что на самом деле его интересует физика, он с характерной для него прямотой познакомился с Альбертом Эйнштейном»[25]. Эйнштейн жил замкнуто – он мало преподавал, так как предпочитал повторению новизну, – но, как вспоминает Вигнер[26], Сцилард убедил его организовать семинар по статистической механике. Макс Планк, пожилой государственный муж, худощавый и лысеющий, проводил в свое время исследования излучения, испускаемого равномерно нагретой поверхностью (например, внутренностью доменной печи), которые привели его к открытию одной из универсальных постоянных природы. Следуя удобной традиции ведущих ученых, он брался учить лишь самых многообещающих студентов; Сциларду удалось привлечь к себе его внимание[27]. Красавец Макс фон Лауэ, директор университетского Института теоретической физики, основатель рентгеновской кристаллографии, который произвел громкую сенсацию, когда впервые сделал атомные решетки кристаллов видимыми при помощи ее методов, принял Сциларда на свой блистательный курс по теории относительности[28], а впоследствии стал и научным руководителем его диссертации. Вся послевоенная Германия была больна отчаянием, цинизмом и яростью, но в Берлине это заболевание доходило до степени горячечных галлюцинаций. Из университета, расположенного в центре города между Доротеенштрассе и Унтер-ден-Линден, к востоку от Бранденбургских ворот, было удобно наблюдать за его причудливыми проявлениями. Сцилард не присутствовал при ноябрьской революции 1918 года, начавшейся с бунта моряков в Киле, быстро распространившейся на Берлин и приведшей к бегству кайзера в Голландию, заключению перемирия и в конце концов – после кровавых волнений – образованию шаткой Веймарской республики. К моменту его прибытия в Берлин в конце 1919 года военное положение, длившееся более восьми месяцев, было отменено, и город, оставшийся сперва в голоде и мраке, быстро вернулся к опьяняюще энергичной жизни. «На земле лежал снег, – вспоминает о своем первом взгляде на послевоенный Берлин один англичанин, – и эта смесь снега, неонового света и огромных, тяжеловесных зданий производила впечатление неземное. Ясно было, что я попал в какое-то очень странное место»[29]. Один немец, работавший в берлинском театре в 1920-х годах, отмечал: «Воздух все время был резким, будто приперченным, как в Нью-Йорке поздней осенью: сна требовалось мало, и мне казалось, что я никогда не устаю. Нигде больше неудачи не переносились так легко, нигде больше нельзя было получить столько ударов подряд и все же не выходить из игры»[30]. Германская аристократия сошла со сцены, и ее место заняли интеллектуалы, кинозвезды и журналисты; главным светским мероприятием города с его опустевшим императорским дворцом стал ежегодный Бал прессы, который устраивал Берлинский пресс-клуб: на него собиралось целых шесть тысяч гостей[31]. Именно в послевоенном Берлине Людвиг Мис ван дер Роэ спроектировал свой первый стеклянный небоскреб[32]. Дебют музыкального вундеркинда Иегуди Менухина прошел под овации слушателей, в числе которых был и Эйнштейн[33]. Георг Гросс выбрал некоторые из плодов своих многочисленных беспорядочных наблюдений за жизнью широких берлинских бульваров и опубликовал их в книге «Се человек» (Ecce Homo)[34]. Там же был и Владимир Набоков, наблюдавший, как «пожилая, румяная нищая с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст, к низу стены, торговала парадоксальными шнурками»[35][36]. Был там и Федор Винберг, один из эмигрировавших офицеров царской армии, выпускавший низкопробную газету, которая пропагандировала «Протоколы сионских мудрецов»[37], лично им же и привезенные в Германию из России, – свежее немецкое издание этой псевдомакиавеллиевской и откровенно лживой фантазии о завоевании мира разошлось тиражом более 100 000 экземпляров – и публично призывавший к жестокому истреблению евреев[38]. Гитлер появился там лишь под самый конец, потому что после выхода из тюрьмы в 1924 году ему был запрещен въезд в северную часть Германии. Однако он послал вместо себя злобного карлика Йозефа Геббельса, и Геббельс учился проламывать противникам головы и привлекать сторонников беззастенчивой пропагандой в этом открытом, сладострастном, пьяном от джаза городе, который он неприязненно называл в своем дневнике «мрачной и таинственной загадкой»[39]. Летом 1922 года обменный курс достиг 400 немецких марок за доллар. В начале января 1923-го, поистине ужасного года он упал до 7000 марок за доллар. В июле – до 160 000. В августе – до миллиона. К 23 ноября 1923 года, когда наконец началась коррекция курса, он достиг 4,2 триллиона марок за доллар. Банки приглашали на работу бухгалтеров, хорошо умеющих считать нули, и выдавали наличные на вес. Антикварные магазины были до потолка забиты заложенными сокровищами разорившегося среднего класса. Билет в театр отдавали за куриное яйцо. Только те, у кого была твердая валюта, – в основном иностранцы – процветали в то время, когда за сущие гроши можно было проехать по всей Германии в железнодорожном вагоне первого класса; однако этим они заслужили враждебное отношение голодающих немцев. «Нет, никакой вины мы не чувствовали, – хвастается заезжий англичанин, – все это казалось совершенно нормальным, этаким подарком судьбы»[40]. Немецкий физик Вальтер Эльзассер, эмигрировавший впоследствии в Соединенные Штаты, работал в Берлине в 1923 году, в перерыве своей университетской учебы. Отец согласился оплачивать его личные расходы. Он не был иностранцем, но благодаря финансовой помощи из-за границы мог жить как иностранец:

Чтобы я не зависел от [инфляции], отец попросил своего друга Кауфмана, банкира из Базеля, открыть мне в одном крупном банке счет в американских долларах… Раз в неделю я брал отгул на полдня и ехал на метро за своим пособием, которое я забирал в марках; разумеется, с каждым разом оно становилось все больше. Вернувшись в свою съемную комнату, я сразу закупал основной еды на неделю вперед, потому что уже через три дня все цены заметно поднимались, скажем процентов на пятнадцать, и моего пособия не хватило бы на такие развлечения, как воскресные поездки в Потсдам или на озера… Я был слишком молод, слишком эгоистичен и слишком неопытен, чтобы понимать, что́ на самом деле должна означать такая стремительная инфляция для людей, живших на пенсии или другие фиксированные доходы, и даже для наемных работников, особенно с детьми, зарплата которых не поспевала за инфляцией, – а для них она означала реальный голод и нищету[41].Так, должно быть, жил и Сцилард, хотя никто не помнит, чтобы его когда-либо видели за приготовлением еды; он предпочитал питаться в кулинарных магазинах и кафе. Он должен был понимать, что такое инфляция, и сознавать некоторые из причин столь необузданных ее темпов. Но, хотя Сцилард был человеком сверхъестественно наблюдательным – «За всю мою долгую жизнь среди ученых, – пишет Вигнер, – я не встречал человека более оригинального и творческого, обладавшего большей независимостью мыслей и суждений»[42], – ни в его воспоминаниях, ни в его статьях от этих берлинских дней не осталось почти ничего. Сцилард уделяет главному городу Германии, находившемуся тогда на пике послевоенных социальных, политических и интеллектуальных потрясений, ровно одно предложение: «Берлин переживал в то время расцвет физики»[43]. Это говорит о том, какое значение имела для него физика, именно в 1920-х годах породившая необычайную, всеобщую современную науку. Перед началом работы над диссертацией немецкий студент должен был учиться четыре года. Затем, с одобрения своего научного руководителя, студент решал какую-либо задачу, по своему выбору или предложенную профессором. «Чтобы работу приняли к рассмотрению, – говорит Сцилард, – в ней должны были содержаться действительно оригинальные исследования»[44]. Если диссертацию принимали благосклонно, студент должен был выдержать устный экзамен и, если это ему удавалось, получал докторскую степень. Сцилард уже потратил год своей жизни на военную службу и еще два – на инженерное дело. В изучении физики он времени не терял. Летом 1921 года он пришел к Максу фон Лауэ и попросил дать ему тему для диссертации. Фон Лауэ, по-видимому, решил дать Сциларду работу посложнее – то ли искренне считая, что она будет ему по плечу, то ли чтобы поставить его на место, – и предложил ему довольно неясную задачу из теории относительности. «Я ничего не мог с ней сделать. Собственно говоря, я даже не был уверен, можно ли вообще решить эту задачу». Сцилард работал над ней шесть месяцев, до самых рождественских каникул, «и тут я решил, что Рождество – время не для работы, а для безделья, так что я буду думать обо всем, что придет мне в голову»[45]. В результате за следующие три недели он придумал, как разрешить одно загадочное несоответствие в термодинамике, области физики, которая изучает взаимосвязи между теплотой и другими формами энергии. Существуют две термодинамические теории, и обе они чрезвычайно успешно предсказывают тепловые явления. Одна из них, феноменологическая, является более абстрактной и общей (и потому более полезной на практике); вторая, статистическая, основана на атомной модели и более точно соответствует физической реальности. В частности, статистическая теория описывает тепловое равновесие как состояние случайного движения атомов. Так, Эйнштейн показал в своих фундаментальных статьях 1905 года, что броуновское движение – непрерывное случайное движение частиц, например частиц пыльцы, находящихся в объеме жидкости, – представляет собой именно такое состояние[46][47]. Но более полезная феноменологическая теория рассматривает тепловое равновесие как статическое состояние, в котором не происходит никаких изменений. В этом и заключалось противоречие между ними. Сцилард подолгу гулял – по холодному и серому Берлину; впрочем, иногда серость сменялась ослепительно-солнечными днями – «и придумывал что-нибудь посреди прогулки; вернувшись домой, я записывал то, что придумал. На следующее утро я просыпался с новой мыслью и снова шел гулять. На прогулке эта мысль оформлялась в моей голове, и вечером я ее записывал». Он считал, что этот период был самым продуктивным в его жизни. «В течение трех недель я закончил рукопись действительно совершенно оригинальной работы. Но я не смел показать ее фон Лауэ, потому что это было совсем не то, что он мне задал»[48]. Вместо этого он подошел к Эйнштейну после семинара и сказал, что хотел бы показать ему одну вещь, над которой работал. – И над чем же вы там работали? – спросил, как вспоминает Сцилард, Эйнштейн. Сцилард рассказал ему о своей «совершенно оригинальной» идее. – Это невозможно, – сказал Эйнштейн. – Этого сделать нельзя. – Ну да, но я это сделал. – Как же вы это сделали? Сцилард пустился в объяснения. По его словам, «минут пять или десять спустя» Эйнштейн все понял. Проучившись физике в университете всего год, Сцилард разработал строгое математическое доказательство возможности включения случайного движения теплового равновесия в рамки феноменологической теории в ее исходном, классическом виде, без использования ограничивающей атомной модели – «и [Эйнштейну] это очень понравилось»[49]. Ободренный этим, Сцилард отнес свою работу – озаглавленную «О проявлениях термодинамических флуктуаций» (Über die thermodynamischen Schwankungserscheinungen) – фон Лауэ, который принял ее с некоторой иронией и взял домой. «А на следующий день – с самого утра – зазвонил телефон. Это был фон Лауэ. Он сказал: “Ваша рукопись принята в качестве диссертации на степень доктора философии”»[50]. Шесть месяцев спустя[51] Сцилард написал еще одну статью по термодинамике. Она называлась «Об уменьшении энтропии в термодинамической системе путем вмешательства разумных существ» (Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen) и впоследствии была признана одной из важных основополагающих работ современной теории информации. К тому времени он уже получил свою ученую степень – теперь его следовало называть «доктор Лео Сцилард». До 1925 года он работал в Химическом институте кайзера Вильгельма в Далеме в той же области, которой занимался фон Лауэ, – экспериментировал с воздействием рентгеновского излучения на кристаллы. Затем Берлинский университет принял его работу по энтропии в качестве Habilitationsschrift[52], диссертации, дающей право вести самостоятельную преподавательскую работу, после чего он получил там должность приват-доцента, на которой и оставался вплоть до отъезда в Англию в 1933 году. Одним из побочных занятий Сциларда и тогда, и позже было изобретательство. Между 1924 и 1934 годами он подал в патентное ведомство Германии двадцать девять патентных заявок, в одиночку или в соавторстве с Альбертом Эйнштейном[53]. Их совместные патенты в основном касались бытовой холодильной техники. «Однажды утром внимание Эйнштейна и Сциларда… привлекла одна трагическая история, о которой написали в прессе, – пишет один из американских протеже Сциларда более позднего времени. – В берлинской газете сообщалось, что целое семейство, в том числе несколько маленьких детей, было найдено задохнувшимся в своей квартире в результате вдыхания ядовитых испарений [химического вещества], которое использовалось в их примитивном холодильнике в качестве хладагента и протекло ночью через клапан неисправного насоса»[54]. После этого два физика разработали способ магнитной перекачки металлизированного хладагента, в котором не использовалось никаких движущихся частей (и, следовательно, никаких клапанов и прокладок, в которых могла возникнуть течь), кроме самого хладагента[55]. Компания AEG, крупнейший в Германии производитель электротехники, наняла Сциларда на должность платного консультанта и действительно построила один из холодильников Эйнштейна – Сциларда, но магнитный насос оказался даже более шумным, чем традиционные компрессоры, и так и не вышел за пределы инженерной лаборатории. Было запатентовано и другое, странным образом сходное, изобретение, которое могло бы принести Сциларду всемирную славу, если бы он не ограничился его патентованием. Независимо от американского физика Эдварда О. Лоуренса и по меньшей мере на три месяца раньше его Сцилард разработал основополагающий принцип и общую конструкцию устройства, которое стало известно – как изобретение Лоуренса – под названием циклотрона, ускорителя заряженных частиц в магнитном поле, то есть своего рода ядерного насоса. Сцилард подал патентную заявку на этот прибор 5 января 1929 года[56]; Лоуренс впервые подумал о конструкции циклотрона около 1 апреля 1929 года[57], а годом позже изготовил его миниатюрную рабочую модель – за что и получил в 1939 году Нобелевскую премию по физике. Оригинальность Сциларда не знала границ. Где-то на пути из 16-летних пророков, провидящих судьбы народов, в 31-летние легальные заговорщики, договаривающиеся с Г. Дж. Уэллсом о правах на издание его книг, он задумал свой собственный «легальный заговор». Сам он утверждал, что это изобретение в области общественных наук появилось у него «в Германии в середине двадцатых»[58]. Если это так, то в 1929 году он искал встречи с Уэллсом не только ради прозорливости английского писателя, но и под влиянием своего собственного видения. Английский физик и романист Ч. П. Сноу пишет, что у Сциларда был «редкий склад характера, возможно, чуть менее редкий среди крупных ученых. Он обладал мощным эго и неуязвимым эгоцентризмом, но всю энергию своей личности он излучал вовне, в форме доброжелательных намерений по отношению к другим людям. В этом отношении он был сродни Эйнштейну, хотя и в меньших масштабах»[59]. В данном случае благожелательные намерения вылились в проект создания новой организации под названием «Бунд» (Der Bund)[60], что означает орден, конфедерация или попросту союз. Этот «Бунд», как писал Сцилард, должен был стать «тесно сплоченной группой людей, внутренние связи между которыми пропитаны религиозным и научным духом»[61]:

Если бы у нас было волшебное заклинание, позволяющее распознать «лучших» представителей нового поколения еще в раннем возрасте… то мы смогли бы научить их независимому мышлению и создать при помощи интенсивного образования класс тесно связанных между собой духовных лидеров, который затем обновлялся бы сам по себе[62].Члены этого класса не получали бы ни богатств, ни личной славы. Напротив, им вменялось бы в обязанность брать на себя огромную ответственность, «бремя», чтобы «продемонстрировать свою приверженность делу». Сциларду казалось, что такая группа имела бы хорошие шансы влиять на общественные процессы, даже если у нее не было бы ни формальной структуры, ни юридического статуса. Однако существовала и возможность того, что она могла бы «оказывать более прямое влияние на жизнь общества в качестве части политической системы, вместе с правительством и парламентом или вместо правительства и парламента»[63]. «“Бунд”, – писал Сцилард в другом месте, – не должен был быть чем-то вроде политической партии… а скорее должен был представлять государство»[64]. Он предполагал, что представительская демократия каким-то образом зародится в ячейках по тридцать-сорок человек, которые образуют зрелую политическую структуру “Бунда”». «Благодаря методу отбора [и образования]… с большой вероятностью должна сложиться ситуация, в которой решения, принимаемые на высшем уровне, будут выражением воли адекватного большинства». Сцилард не оставлял идеи своего «Бунда» в том или ином виде на протяжении всей своей жизни. Уже в 1961 году она, должным образом замаскированная, вновь возникает в его фантастическом рассказе «Голос дельфина»[65]: дельфины, живущие в бассейне «Венского института», начинают делиться с миром своими неоспоримо мудрыми мыслями при посредстве своих хранителей и переводчиков, американских и советских ученых. Рассказчик неявно дает понять, что эти мудрые мысли, возможно, и исходят от хранителей и переводчиков, которые играют на стремлении человечества получить спасение от сверхчеловеческих спасителей. В бурном порыве оптимизма – или оппортунизма – Сцилард собрал в 1930 году группу своих знакомых, по большей части молодых физиков, чтобы начать работу по созданию такого союза[66]. В середине 1920-х он был убежден, что «парламентской форме демократии не суждена в Германии очень долгая жизнь», но считал, что «она все же может просуществовать на протяжении одного-двух поколений»[67]. Пять лет спустя его мнение изменилось. «Я пришел к выводу, что в Германии произойдет нечто неправильное… в 1930 году». В этом году президент германского Рейхсбанка Яльмар Шахт, встречавшийся в Париже с комиссией экономистов, которая должна была решить, в каком размере Германия может выплатить военные репарации, заявил, что Германия не сможет выплатить ничего, если ей не вернут прежние колонии, отторгнутые у нее после войны. «Это заявление было настолько поразительным, что привлекло мое внимание, и я решил, что, если Яльмар Шахт считает, что такое может сойти ему с рук, дело, видимо, действительно плохо. Это произвело на меня такое впечатление, что я написал письмо в свой банк и перевел все свои деньги до последнего гроша из Германии в Швейцарию»[68]. В это время к власти в Германии стремился другой, гораздо более организованный союз, со своей, более примитивной, программой спасения мира. Этой программе, бесцеремонно изложенной в автобиографической книге Гитлера «Майн кампф»[69], суждено было осуществиться в виде долгих и кровавых испытаний. Однако Сцилард и в последующие годы возглавлял усилия, направленные на создание своего рода «Бунда». Этот союз был скрыт от глаз общественности и работал над задачами более срочными и более приземленными, чем достижение утопии, но в конечном счете эта «тесно сплоченная группа людей» оказала на события в мире даже большее влияние, чем национал-социализм. Где-то в 1920-х годах Сцилард обратил внимание на новую область исследований – ядерную физику, то есть изучение ядра атома, в котором сосредоточена бо́льшая часть его массы (и, следовательно, его энергии). Он был знаком с многочисленными выдающимися работами в области общей радиоактивности, которые выполнили немецкий химик Отто Ган и австрийский физик Лиза Мейтнер, плодотворно сотрудничавшие в Химическом институте кайзера Вильгельма. Несомненно, он, как обычно, ощущал и характерную напряженность, витавшую в воздухе на пороге важных открытий. Ядра некоторых легких атомов можно разбить на части, обстреливая их частицами атомного происхождения; это обстоятельство уже продемонстрировал к тому времени великий английский физик-экспериментатор Эрнест Резерфорд. Резерфорд бомбардировал одни ядра другими, но, поскольку и те и другие ядра обладали положительным зарядом, ядра мишени отражали бо́льшую часть таких снарядов. Поэтому физики искали возможности разгона частиц до более высоких скоростей, что позволило бы им преодолеть электрический барьер ядра. Разработанная Сцилардом конструкция ускорителя элементарных частиц, родственного циклотрону, который мог бы быть использован для этой цели, свидетельствует о том, что он думал о ядерной физике еще в 1928 году. До 1932 года он о ней только думал. У него была другая работа, а ядерная физика еще не интересовала его в достаточной степени. Но в 1932 году ее привлекательность стала неотразимой. В физике было сделано открытие, проложившее путь к новым возможностям, а литературные и утопические открытия, которые сделал сам Сцилард, навели его на мысли о новых подходах к делу спасения мира. 27 февраля 1932 года физик Джеймс Чедвик из Кавендишской лаборатории Кембриджского университета – лаборатории Эрнеста Резерфорда – высказал в письме в британский журнал Nature предположение о существовании нейтрона[70]. Четыре месяца спустя он подтвердил существование нейтрона в более подробной статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества» (Proceedings of the Royal Society)[71], но уже в момент появления первого осторожного сообщения Чедвика Сцилард, видимо, сомневался в нем не больше, чем сам Чедвик. Подобно многим другим научным открытиям, как только этот факт был продемонстрирован, он стал казаться очевидным, и Сцилард мог, если бы захотел, повторить тот же опыт в Берлине. Нейтрон – частица, имеющая почти такую же массу, как положительно заряженный протон, который был до 1932 года единственным точно известным элементом атомного ядра, – не имеет электрического заряда, что означает, что он может пройти сквозь окружающий ядро электрический барьер и попасть внутрь ядра. Тогда же, в 1932 году, Сциларду впервые встретилась – или впервые привлекла его внимание – та колоритная книга Герберта Уэллса, которой он не знал раньше, «Освобожденный мир»[72]. Несмотря на такое название, это был не трактат вроде «Легального заговора», а футуристический роман, опубликованный в 1914 году, еще до начала Первой мировой войны. Тридцать лет спустя Сцилард все еще точно помнил подробности «Освобожденного мира». По его словам, Уэллс описывает в этой книге

…масштабное высвобождение атомной энергии в промышленных целях, создание атомных бомб и мировую войну, в которой союз Англии, Франции и, возможно, Америки противостоит державам центральной части Европы – Германии и Австрии. У него эта война происходит в 1956 году и сопровождается разрушением крупнейших городов мира атомными бомбами[73].В этом пророческом романе Уэллса Сцилард нашел новые откровения для себя лично – идеи, предвосхищавшие или повторявшие его собственные утопические планы, ответы, которыми он мог руководствоваться в будущем. Например, Уэллс пишет, что его герой-ученый «испытывал растерянность и даже страх, потому что очень ясно представлял себе колоссальные последствия своего открытия. В этот вечер он задумался о том, что, быть может, ему не следует сообщать о своем открытии, что оно преждевременно, что его следовало бы отдать какому-нибудь тайному обществу ученых, чтобы они хранили его из поколения в поколение, пока мир не созреет для его практического применения»[74]. Тем не менее «Освобожденный мир» повлиял на Сциларда меньше, чем можно было бы предположить, учитывая тему этого романа. «Эта книга произвела на меня огромное впечатление, но я считал ее чистой воды выдумкой. Она не заставила меня задуматься о том, могут ли подобные вещи произойти на самом деле. До этого времени я не занимался ядерной физикой»[75]. По словам самого Сциларда, смена направления его работы была вызвана другим, не столь громким разговором. В 1932 году его друг, познакомивший Сциларда с Гербертом Уэллсом, вернулся из Англии в континентальную Европу:

Я снова встретился с ним в Берлине, и между нами произошла примечательная беседа. Отто Мандль заявил, что, кажется, знает, что́ нужно, чтобы спасти человечество от череды бесконечно повторяющихся войн, грозящих ему уничтожением. Он сказал, что в человеке от природы заложена склонность к героизму. Человека не устраивает счастливая, идиллическая жизнь – ему необходимо бороться и сталкиваться с опасностями. Из этого он сделал вывод, что для спасения человечества ему необходимо взяться за предприятие, целью которого будет возможность покинуть Землю. Он полагал, что эта задача позволит сконцентрировать энергию человечества и удовлетворит его потребность в героизме. Я очень хорошо помню свою собственную реакцию. Я сказал ему, что эта идея для меня довольно нова, и я не вполне уверен, могу ли я с ним согласиться. Я мог утверждать только одно: что если бы я решил, что человечеству действительно нужно именно это, если бы я захотел внести свой вклад в спасение человечества, то я бы, вероятно, обратился к ядерной физике, потому что только освобождение энергии атома сможет дать нам средства, которые позволят человеку не только покинуть Землю, но и выйти за пределы Солнечной системы[76].Видимо, именно к такому заключению Сцилард и пришел; в том же году он переехал в Гарнак-хаус – жилой корпус для приезжих ученых, работавших в Институтах кайзера Вильгельма при финансовой поддержке германской промышленности, своего рода клуб исследователей и преподавателей, – и начал обсуждать с Лизой Мейтнер возможности совместной с нею экспериментальной работы в области ядерной физики[77]. Ради спасения человечества. Он всегда жил «на чемоданах», на съемных квартирах. В период жизни в Гарнак-хаусе он всюду носил с собой ключи от двух своих чемоданов, уже собранных. «Если бы ситуация изменилась к худшему, мне нужно было только повернуть ключ – и я был готов к отъезду»[78]. Ситуация действительно изменилась к худшему – настолько, что решение о начале совместной работы с Мейтнер пришлось отложить[79]. Как вспоминает Сцилард, его старший венгерский друг, химик Майкл Полани, тоже работавший в Институтах кайзера Вильгельма и обремененный семьей, подобно многим другим, жившим в то время в Германии, придерживался оптимистических взглядов на германские политические события. «Все они считали, что цивилизованные немцы не допустят, чтобы произошло что-нибудь действительно ужасное»[80]. Сцилард, видевший, насколько сами немцы охвачены пассивностью и цинизмом – которые были одним из самых отвратительных последствий поражения в крупной войне, – не разделял столь жизнерадостных взглядов. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Ночью 27 февраля группа нацистов, направляемая главой берлинского подразделения СА, личной армии Гитлера, подожгла величественное здание Рейхстага. Здание было полностью разрушено. Гитлер обвинил в поджоге коммунистов и заставил ошеломленный рейхстаг предоставить ему чрезвычайные полномочия. Сцилард обнаружил, что Полани и после пожара не изменил своего мнения. «Он посмотрел на меня и сказал: “Неужели ты действительно хочешь сказать, что к этому делу причастен [министр внутренних дел Герман Геринг]?” – и я ответил: “Да, именно это я и хочу сказать”. Он просто смотрел на меня, не веря своим глазам»[81]. В конце марта адвокатам и судьям еврейского происхождения запретили работать в Пруссии и Баварии. В выходные, начавшиеся 1 апреля, Юлиус Штрейхер провел по всей стране бойкот еврейских фирм и магазинов; евреев избивали на улицах. «В один из дней около 1 апреля 1933 года я ехал на поезде из Берлина в Вену, – пишет Сцилард. – Поезд был пуст. На следующий день тот же поезд был переполнен; его остановили на границе, всем пассажирам приказали выйти, и всех допрашивали нацисты. Это говорит только о том, что, чтобы добиться в жизни успеха, не обязательно быть намного умнее других – нужно просто успевать на день раньше»[82]. 7 апреля по всей Германии вступил в силу Закон о восстановлении профессионального чиновничества, и тысячи еврейских преподавателей и ученых потеряли свою работу в германских университетах. Сцилард, уехавший в начале мая в Англию, развернул бешеную деятельность, помогая им эмигрировать в Англию, Соединенные Штаты, Палестину, Индию, Китай и другие страны и найти там работу. Если он и не мог пока что спасти весь мир, он по меньшей мере мог спасти хотя бы какую-то его часть. В сентябре он сделал небольшую передышку. К этому времени он жил в отеле «Империал» на Рассел-сквер; из Цюриха он перевел в свой лондонский банк 1595 фунтов[83]. Более половины этой суммы, 854 фунта, он хранил для своего брата Белы[84]; на остальное он должен был прожить год. Средства Сциларда складывались из авторских отчислений по патентам, гонораров за консультации по холодильной технике и заработков приват-доцента. Он был так занят поисками работы для других, что так и не удосужился найти работу самому себе. Правда, расходов у него было немного; неделя проживания в хорошей лондонской гостинице, включая трехразовое питание, стоила около пяти с половиной фунтов; почти всю свою жизнь он прожил холостяком, и потребности его были простыми. «Я больше не думал ни о том разговоре [с Оттом Мандлем о космических полетах], ни о книге Уэллса, пока не оказался в Лондоне в дни [собрания] Британской ассоциации»[85]. Тут Сциларда подводит синтаксис: ключевое слово в этом предложении – пока. Происходившие события и благотворительная деятельность не оставляли ему возможности плодотворно размышлять о ядерной физике. Он даже подумывал о переходе в биологию – хотя подобная смена специализации была бы шагом весьма радикальным, его удалось сделать нескольким физикам, как до войны, так и позднее. Такое изменение очень значительно с психологической точки зрения, и Сцилард в конце концов совершил его в 1946 году. Но в сентябре 1933-го ему помешало в этом ежегодное собрание Британской научной ассоциации. Если в пятницу 1 сентября, отдыхая в холле лондонского отеля «Империал», Сцилард прочитал напечатанную в Times рецензию на «Облик грядущего», он должен был обратить внимание на то, что, по мнению безымянного критика, Уэллс «и раньше пытался написать что-то в этом же роде – в частности, вспоминается его довольно сумбурное произведение “Освобожденный мир”, – но никогда прежде не изображал в таких многочисленных и реалистичных подробностях, с такой убедительной силой ужасающую вероятность некоторых близких катастрофических событий»[86]. Возможно, именно тут Сцилард снова задумался об атомных бомбах из более ранней работы Уэллса, о «легальном заговоре» Уэллса и заговоре своем собственном, о нацистской Германии и ее талантливых физиках, о разрушенных городах и всеобщей войне. Сцилард несомненно читал Times от 12 сентября и видел броские заголовки этого номера:

Как сообщалось в Times, Эрнест Резерфорд изложил историю «последней четверти века в области атомных превращений», в число которых входилиБРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

РАСЩЕПЛЕНИЕ АТОМА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Все это обеспокоило Сциларда. Рядом с ним шло собрание ведущих ученых Британии, а его там не было. Он находился в безопасности, у него имелись деньги в банке, но при этом он был всего лишь одним из множества безымянных беженцев-евреев, оказавшихся в Лондоне за бортом нормальной жизни; он праздно пил свой утренний кофе в гостиничном холле, не имея ни работы, ни известности. Затем, в середине второй колонки напечатанного в Times отчета о выступлении Резерфорда, он нашел следующее:НОВАТОРСКИЕ НЕЙТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Понимал ли Сцилард, что именно Резерфорд подразумевает под погоней за лунными миражами – «пустые или фантастические разговоры»? Не пришлось ли ему обратиться за справкой к швейцару, прежде чем он отбросил газету и выбежал на улицу? «Как сообщалось, лорд Резерфорд заявил, что любой, кто говорит о высвобождении атомной энергии в промышленных масштабах, гоняется за лунными миражами. Меня всегда раздражали заявления специалистов о том, что чего-то никак нельзя сделать»[87]. «Это в некотором роде навело меня на размышления во время моей прогулки по Лондону, и, помнится, остановившись на светофоре на углу Саутгемптон-роу[88]… я раздумывал, нельзя ли доказать, что лорд Резерфорд был не прав»[89]. «Мне пришло в голову, что нейтроны – в отличие от альфа-частиц – не ионизируют вещество, через которое они проходят [то есть не вступают с ним в электрическое взаимодействие]. Следовательно, нейтрон может не останавливаться, пока не попадет в ядро, с которым он сможет провзаимодействовать»[90]. То, что нейтрон может проникнуть за электрический барьер ядра, Сцилард понял не первым; другим физикам тоже приходила в голову эта идея. Но он первым придумал механизм, по которому при бомбардировке ядра нейтроном может быть высвобождено больше энергии, чем несет сам этот нейтрон. Похожий процесс был известен в химии – его изучал Полани[91]. Сравнительно небольшое количество активных частиц – например атомов кислорода, – введенных в химически неустойчивую систему, действует наподобие закваски, которая запускает химическую реакцию при температурах гораздо более низких, чем данная реакция требует в нормальных условиях. Этот процесс называется цепной реакцией. Один центр химической реакции производит тысячи молекул конечного продукта. Иногда один из таких центров удачно встречается с реагентом и образует не один новый центр, а два или более, каждый из которых, в свою очередь, может обеспечить дальнейшее распространение цепочки реакции. Химические цепные реакции самоограниченны[92]. Если бы такого ограничения не было, они развивались бы в геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 384, 32 768, 65 536, 131 072, 262 144, 524 288, 1 048 576, 2 097 152, 4 194 304, 8 388 608, 16 777 216, 33 554 432, 67 108 868, 134 217 736… «Когда зажегся зеленый свет и я стал переходить через дорогу, – вспоминает Сцилард, – я… неожиданно понял, что если бы мы смогли найти элемент, расщепляемый нейтронами и испускающий два нейтрона при поглощении одного, то такой элемент, если собрать достаточно большую его массу, смог бы поддерживать ядерную цепную реакцию»[93]. «В тот момент я не понимал, как именно следует искать такой элемент или какие эксперименты нужно будет провести, но эта идея меня уже не покидала. В некоторых условиях может существовать возможность запуска ядерной цепной реакции, высвобождения энергии в промышленных масштабах и создания атомных бомб»[94]. Лео Сцилард поднялся на тротуар. За его спиной снова загорелся красный свет.НАДЕЖДА НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ АТОМОВ

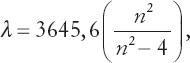

Каковы же, – спросил в заключение лорд Резерфорд, – перспективы на ближайшие 20 или 30 лет? Для ускорения бомбардирующих частиц, вероятно, не потребуется высоких напряжений порядка миллионов вольт. Преобразования могут быть получены при 30 или 70 тысячах вольт… Он полагает, что в конце концов мы сможем преобразовывать все химические элементы. В этих процессах мы, возможно, получим гораздо больше энергии, чем дает протон, но в среднем мы не можем рассчитывать на такой способ получения энергии. Этот метод производства энергии чрезвычайно неудобен и непроизводителен, и всякий, кто ищет в превращениях атомов источник энергии, гоняется за лунными миражами.

2 Атомы и пустота