Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Чигозие Обиома Оркестр меньшинств

Chigozie Obioma AN ORCHESTRA OF MINORITIES Copyright © 2019 by Chigozie ObiomaПеревод с английского Григория Крылова Художественное оформление Яны Паламарчук В оформлении переплета и полусупера использована иллюстрация: © YummyBuum / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Крылов Г., перевод на русский язык, 2021 © Оформление ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Дж. К. посвящается. Мы не забыли

Если добыча не излагает своей версии истории, то героями рассказов об охоте всегда будут хищники.Пословица игбо

В целом мы можем представить себе чи человека как его иную идентичность в стране духов – его дух, пополняющий его земную сущность; поскольку ничто не выстоит в одиночку, всегда рядом должно стоять что-то другое.Чинуа Ачебе, «Чи в космологии игбо»

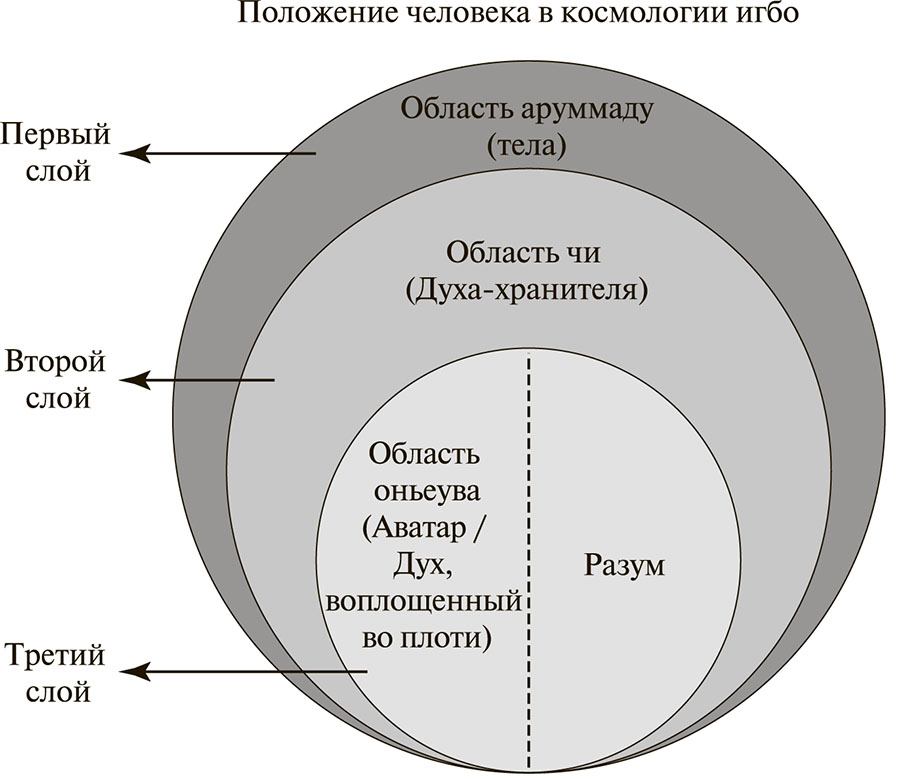

Ува му асаа, ува му асато![1] Это основной фактор в определении состояния истинной личности новорожденного. Хотя люди существуют на земле в материальной форме, они вмещают в себя чи и оньеува, потому что того требует всемирный закон, согласно которому если есть одна сущность, то рядом с ней должна стоять другая, таким образом выполняется требование дуализма всех вещей. Это же положение является базовым принципом, на котором покоится концепция реинкарнации народа игбо[2]. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему у новорожденного ребенка иногда со временем развивается беспричинная ненависть к тому человеку, которого он увидел, едва раскрыв глаза? Часто это происходит оттого, что ребенок, возможно, идентифицировал эту личность как врага в одном из своих прошлых существований и, возможно, ребенок вернулся в мир в шестом, седьмом или даже восьмом цикле реинкарнации для сведения древнего счета. Кроме того, иногда нечто или событие может реинкарнироваться в течение жизни. Вот почему встречаются люди, которые, когда-то владея чем-то, но потом это потеряв, вдруг несколько лет спустя обнаруживают, что владеют чем-то похожим на утраченное.

Дибиа Нджоквуджи из Нкпа,запись голоса

Первая Первое заклинание

Обасидинелу — Я стою перед тобой здесь в великолепном суде Бечукве в Элуигве, земле вечности, яркого света, где несмолкаемая песня флейты звучит в воздухе… Как другие духи-хранители, я являлся на уву во многих циклах реинкарнаций, и при каждом возвращении я поселялся в новосотворенном теле… Я явился в спешке, воспарил свободно, как копье, пролетел по неизмеримым путям вселенной, потому что мое послание важно, вопрос жизни и смерти… Я стою здесь, зная, что чи должен свидетельствовать перед тобой, если его хозяин мертв и его душа поднялась в Бенмуо, в это граничное пространство, переполненное духами и бестелесными телами всех оттенков и размеров. Ведь ты только в таких случаях просишь, чтобы духи-хранители являлись в твое жилище, в этот величественный небесный суд, чтобы просить тебя о даровании душам наших хозяев безопасный проход в Аландиичие, обиталище наших предков… Мы просим за них, потому что знаем: душа человека может вернуться в мир в форме оньеува, чтобы родиться заново, только в том случае, если она была принята в области наших предков… Чукву, творец всего, я признаю, что совершил нечто из ряда вон выходящее, придя сюда, когда мой хозяин еще жив… Но я здесь, так как старые отцы говорят, что мы приносим клинок, который достаточно остер для рубки дров в лесу. Если ситуация заслуживает неотложных мер, то ей нужно предоставить их… Говорят, что пыль лежит на земле, а звезды лежат в небесах. Они не перемешиваются… Говорят, что тень образуется от человека, но человек не умирает оттого, что тень убежит от него… Я пришел просить за него, так как за деяние его Ала, хранительница земли, должна требовать воздаяния… Потому что Ала запрещает убивать беременную, будь она женщиной или зверем… Земля принадлежит Але, великой матери человечества, величайшей из всех живых существ, уступающей только тебе, чей пол или вид не известны ни одному человеку или духу… Я пришел, потому что боюсь, как бы она не подняла руку на моего хозяина, который известен в этом цикле жизни как Чинонсо Соломон Олиса… Вот почему я поспешил сюда, чтобы свидетельствовать обо всем, что видел, и убедить тебя и великую богиню: если то, чего я боюсь, и вправду случилось, то пусть будет ясно, что он совершил это великое преступление ошибочно, от незнания… Хотя я буду рассказывать о случившемся по большей части моими словами, слова эти будут правдивы, потому что мы с ним – одно. Его голос – мой голос. Говорить, что его слова отличаются от моих, означает толковать мои слова так, словно их произнес другой… Ты – творец вселенной, патрон четырех дней – Эке, Орие, Афор и Нкво, из которых слагается неделя игбо[3]. Старые отцы предписали называть тебя именами и почетными титулами, число которых не счесть: Чукву, Эгбуну, Осебурува, Эзеува, Эбубедике, Гаганаогву, Агунджиегбе, Обасидинелу, Агбатта-Алумалу, Иджанго-иджанго, Окааоме, Аквааквуру и много других… Я стою здесь пред тобой, бесстрашный, как язык короля, чтобы изложить мои аргументы в пользу моего хозяина, зная: ты услышишь мой голос…1. Женщина на мосту

Чукву, если некий дух-хранитель прислан в первый раз, чтобы поселиться в хозяине, который придет в мир в Умуахии, городе в земле великих отцов, то первое, что поражает его дух, это бескрайность земли. По мере того как дух-хранитель спускается с перевоплощающимся телом нового хозяина к земле, его поражает то, что открывается глазу. Вдруг словно убирается какой-то первобытный занавес, и ты оказываешься в бескрайних зарослях лиственных деревьев. Ты приближаешься к Умуахии, и тебя прельщает природа земли отцов: холмы, густой бесконечный лес Огбути-укву – ровесник первого человека, который охотился в нем. Ранним отцам было сказано, что здесь можно увидеть следы космического взрыва, в котором родился мир, и что с самого начала, когда мир разделялся на небеса, воду, лес и землю, лес Огбути стал страной, страной более обширной, чем любые сложенные о ней стихи. Листья деревьев рассказывают историю вселенной на свой, местный манер. Но даже величие бескрайнего леса меркнет рядом с множеством водоемов, самый большой из которых – река Имо и ее бесчисленные притоки. Река течет по лесу путаной сетью, сравнимой разве что с сетью человеческих вен. Ее можно найти в одной из частей города, где она бьет струей, как кровь из глубокой раны, а потом исчезает. Пройдешь по той же дороге небольшое расстояние, и она появляется – словно из ниоткуда – за холмом или бездонной пропастью. А потом между бедер долин она течет снова. Даже если мы потеряли ее вначале, нужно только миновать Бенде в направлении Умуахии, пройти через деревни Нгва, и маленький безмолвный приток покажет свой соблазнительный лик. Эта река занимает заметное место в мифах народа, потому что вода первостепенна в его вселенной. Народ знает, что все реки имеют материнские свойства, а потому способны к рождению. Эта река породила город Имо. Через город, расположенный поблизости, протекает Нигер, река еще больших размеров, которая сама стала предметом легенд. Давным-давно Нигер вышел из берегов на своем неустанном пути и встретил другую реку, Бенуе, и эта встреча навсегда изменила историю народа и цивилизаций на обеих реках. Эгбуну, мое свидетельство сегодня вечером, история, ради которой я пришел в этот светлый суд, началась на реке Имо почти семь лет назад. Мой хозяин отправился тем утром в Энугу, чтобы пополнить свои запасы, что он делал нередко. Предыдущей ночью в Энугу прошел дождь, и повсюду была вода, она стекала с крыш зданий, стояла в выбоинах на дороге, висела на листьях деревьев, капала с паутинных кружев, капельки воды оставались на лицах и одежде людей. Хозяин мой в хорошем настроении прошел по рынку, закатав брюки по щиколотки, чтобы не замочить отвороты грязной водой, он переходил от палатки к палатке, от лавки к лавке. Рынок кишел людьми, как всегда, даже во времена великих отцов, когда рынок был центром всего. Здесь обменивались товарами, устраивали празднования, проводили переговоры между деревнями. На всей земле отцов святилище Алы, великой матери, часто располагалось близ рынка. В представлении отцов рынок был также тем человеческим собранием, которое привлекало самых беспутных духов – акалиоголи, амосу, пройдох и различных бродячих бестелесных существ. Потому что на земле дух без хозяина – ничто. Для того чтобы оказывать хоть какое-то влияние на события в этом мире, нужно обитать в физическом теле. И потому эти духи пребывают в постоянном поиске сосудов, в которых можно было бы поселиться, и неутомимы в своих поисках телесности. Их нужно избегать любой ценой. Я один раз видел, как такое существо в отчаянии поселилось в теле дохлой собаки. И оно какой-то алхимией сумело оживить эту падаль, заставить пройти несколько шагов, прежде чем бросить эту собаку снова дохлой и оставить ее лежать в траве. Зрелище было устрашающее. Вот почему чи не рекомендуется на рынках и в подобных местах покидать тело своего хозяина, если он спит или потерял сознание. Некоторые из этих бестелесных существ, в особенности злые духи, иногда даже пытаются вытеснить присутствующих чи или тех, кто вышел для консультаций во имя своих хозяев. Вот почему ты, Чукву, остерегаешь нас от таких путешествий, в особенности по ночам! Потому что, когда чужой дух входит в человека, изгнать его особенно трудно! Вот почему встречаются умственно больные, эпилептики с омерзительными страстями, убийцы собственных родителей и других! Во многих из них поселились чужие духи, а их чи становились бездомными, сведенными до положения существ, следующих повсюду за своими хозяевами, молящими или пытающимися вести переговоры – часто бесплодные – с захватчиком. Я видел это много раз. Вернувшись в свой фургон, мой хозяин записал в свой объемистый журнал учета, что он купил восемь взрослых птиц – двух петухов и шесть курочек, – мешок с просом, полмешка корма для бройлеров и нейлоновую упаковку, полную жареных термитов. Он заплатил двойную от обычной цену за одного белого петушка с длинным конусным гребешком и роскошным оперением. Когда продавец подал ему петушка, в глазах моего хозяина стояли слезы. Несколько мгновений продавец и даже птица в его руках казались мерцающей иллюзией. Продавец смотрел на него, как казалось, с удивлением, возможно, недоумевая, почему вид этого петушка так тронул моего хозяина. Продавец не знал, что мой хозяин – человек порыва и страсти. И что он купил эту птицу по двойной цене, потому что она имела поразительное сходство с гусенком, который был у него в детстве и которого он любил много лет назад, – с птицей, которая изменила его жизнь. Эбудебике, после покупки ценного петушка он, довольный, отправился назад в Умуахию. Хотя он и понял, что провел в Энугу больше времени, чем собирался, и не кормил остальных своих крылатых подопечных бо́льшую часть дня, это не обескуражило его. Его мало взволновала мысль о том, что они могут поднять мятеж, будут издавать сердитое кудахтанье и крики, как они часто делали от голода, возмущаясь так громко, что жаловались даже отдаленные соседи. В этот день, в отличие от большинства других, он при проезде каждого пропускного пункта щедро платил полицейским. Не возражал, не говорил, что у него нет денег, в отличие от других дней. Вместо этого он, подъезжая к пропускным пунктам, перед которыми они выставляли бревна, усаженные гвоздями, вынуждавшими машины останавливаться, высовывал в окно руку с пачкой денег.Гаганаогву, мой хозяин долгое время гнал по сельским дорогам, проходившим через деревни, между курганов и могильных холмов древних отцов, по дорогам, примыкающим к богатым фермам и зарослям кустарников, а небо тем временем медленно темнело. Насекомые бросались на лобовое стекло и взрывались на нем, как миниатюрные фрукты, пока все стекло не покрылось омерзительной жижей из насекомых. Ему пришлось дважды останавливаться и протирать стекло тряпкой, но стоило ему тронуться с места, как насекомые с новой силой принимались в раже бросаться на стекло. Когда он добрался до въезда в Умуахию, день состарился и буквы на закрепленном на ржавой мачте знаке с надписью ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АБИЮ, ШТАТ ГОСПОДА БОГА были едва видимы. Желудок у него впал – потому что он целый день не ел. Он остановился недалеко от моста через реку Амату – приток великой реки Имо, – пристроился за фурой, закрытой сзади брезентом. Заглушив двигатель, он услышал топот ног по полу фургона. Он спустился на землю, перешагнул через сточную канаву, опоясывавшую город, подошел к площади на другой стороне сточной канавы, где уличные торговцы сидели на табуретах под небольшими тканевыми навесами, их столики освещались фонариками и свечами. На землю опустилась восточная темнота, и, когда он вернулся в фургон с гроздью бананов, папайей и полиэтиленовым пакетом, полным мандаринов, дорогу сзади и спереди накрыло одеяло из мрака. Он включил фары и поехал назад на хайвей, его новая птичья стая кудахтала в грузовой части фургона. Он ел банан, когда подъезжал к мосту через реку Амату. Всего неделю назад он слышал, что в этот самый плодородный из дождливых сезонов река разлилась и в ней утонула женщина с ребенком. Он обычно не очень доверял всяким слухам о несчастьях, они гуляли по городу, как утяжеленные монеты, всегда падающие одной стороной, но эта история осталась в его голове по какой-то причине, которую не мог понять даже я, его чи. Он еще не доехал до середины моста, погруженный в размышления об этой матери с ребенком, когда увидел припаркованную у перил машину с распахнутой дверью. Поначалу он видел только машину, ее темное нутро и точечку света, отраженную от окна со стороны водителя. Но когда он стал переводить взгляд, то увидел нечто ужасное: женщину, собирающуюся спрыгнуть с моста. Агуджиегбе, как же это загадочно: мой хозяин несколько дней думал об утонувшей женщине и вдруг оказался перед другой женщиной, которая забралась на перила и уже наклонилась, собираясь броситься вниз. И как только он увидел ее, что-то в нем шевельнулось. Он остановил фургон, выпрыгнул из него, побежал вперед в темноту с криком: – Нет, нет, не делайте этого! Пожалуйста! Не делайте. Бико, еме на![4] Ему сразу же показалось, что такое неожиданное вмешательство испугало женщину. Она быстро повернулась, тело ее качнулось, и она, явно охваченная ужасом, упала спиной на мост. Он бросился вперед, чтобы помочь ей подняться. – Нет, мамочка, пожалуйста, не надо! – сказал он, наклоняясь над ней. – Оставьте меня! – крикнула женщина при его приближении. – Оставьте меня. Уходите. Эгбуну, отвергнутый таким образом, он сделал несколько быстрых шагов назад, подняв руки на тот странный манер, каким дети старых отцов демонстрируют согласие или поражение, и сказал: – Я все, я все. Он повернулся к ней спиной, но не мог заставить себя уйти. Он боялся того, что она может совершить, если он уйдет, так как сам – человек многих скорбей – знал: отчаяние есть болезнь души, которая может уничтожить уже и без того побитую жизнь. Поэтому он повернулся к ней снова, он опустил руки, выставив их чуть вперед, как две палки: – Не надо, мамочка. Нет на свете несчастья, ради которого стоило бы умирать таким способом. Нет такого, мамочка. Женщина медленно, с трудом поднялась на ноги: сначала встав на колени, потом выпрямившись, все это время она не сводила с него глаза, повторяя: – Оставьте меня. Оставьте меня. Он увидел теперь ее лицо в резком свете фар своего фургона. На ее лице застыла гримаса страха. Глаза ее, казалось, слегка опухли, вероятно, после долгих часов слез. Он сразу же понял, что перед ним глубоко раненная женщина, потому что любой человек, на чью долю достались страдания или который видел чужие страдания, может с расстояния заметить его знаки на лице другого. Женщина стояла, дрожа в свете фар, а он спрашивал себя, кого она могла потерять. Может быть, кого-то из родителей? Мужа? Ребенка? – Я сейчас оставлю вас, – сказал он, снова поднимая руку. – Я оставлю вас в покое. Клянусь богом, сотворившим меня. Он повернулся к своему фургону, но скорбь, которую он видел в ней, была так велика, что даже краткое шарканье его ног, уходящих от нее, казалось вопиющим актом жестокости. Он остановился, почувствовав мгновенную тяжесть в желудке и громкую тревогу сердца. Он снова повернулся к ней. – Только, мамочка, – сказал он, – не прыгайте туда, ладно? Он поспешил к фургону, отпер заднюю дверь, открыл одну из клеток и, глядя в окно и шепча про себя «не прыгай, не прыгай», взял за крылья двух кур – по одной в руке – и поспешил к ней. Женщина стояла на том же месте, где он ее оставил, смотрела в сторону его фургона, пребывая, казалось, в ступоре. Хотя дух-хранитель не предвидит будущего, а потому не может точно знать, что сделает его хозяин – только ты, Чукву, и великие божества владеют духом предвидения и могут наделять этим даром некоторых дибиа[5], – я предчувствовал, что он собирается сделать. Но, поскольку ты остерегаешь нас, духов-хранителей, чтобы мы не вмешивались в каждое дело хозяев, чтобы человек мог действовать по собственной воле, я не пытался остановить ее. Вместо этого я просто осенил его мыслью, что он – любитель птиц, человек, чью жизнь преобразили его отношения с крылатыми существами. Я в это мгновение осенил его разум трогательным видением гусенка, который когда-то принадлежал ему. Но это не произвело на него никакого впечатления, потому что в такие мгновения, когда эмоции переполняют человека, он превращается в Эгбенчи, упрямого ястреба, который не слушает и даже не понимает, что ему говорят. Он идет туда, куда хочет, и делает то, что решил сделать. – Нет ничего такого, ради чего стоило бы бросаться в реку и умирать. Ничего. – Он поднял птиц над головой. – Вот что случится, если кто-то упадет туда. Человек умрет, и никто больше его не увидит. Он бросился к перилам, держа в руках квохтающих высокими голосами птиц, которые возбужденно рвались на свободу. – Даже эти птицы не увидят, – добавил он и швырнул их с моста в темноту. Несколько мгновений он смотрел на птиц, борющихся с восходящим потоком, они бешено молотили крыльями на ветру, отчаянно сражаясь за жизнь, но потерпели поражение. На его ладонь упало перо, но он стряхнул его с такой поспешностью, что руке на миг стало больно. Потом услышал булькающий звук падения птиц в воду, а за ним тщетные звуки хлопков и всплесков. Женщина, казалось, тоже прислушивается к этим звукам, и он в этом прислушивании почувствовал неразрывную связь с ней, словно они оба стали единственными свидетелями какого-то непонятного, тайного преступления. Он стоял, пока не услышал тяжелый вздох женщины, посмотрел на нее, потом на воду, скрытую от его глаз темнотой, потом снова на нее. – Видите, – сказал он, показывая на реку, над которой завывал ветер, словно кашель, застрявший в сухой глотке ночи. – Вот что случается, если кто-то падает туда. Первая машина, появившаяся на мосту после него, двигалась с опасливой скоростью. Она остановилась в нескольких шагах от них, погудела, водитель сказал что-то неразборчиво, но он услышал язык Белого Человека, который понял я, его чи: «Я надеюсь, вы не бандиты!» После чего машина тронулась с места и уехала, набирая скорость. – Вы видите, – повторил он. Эти слова сорвались с его губ, и он вдруг успокоился, как это часто происходит в моменты, когда человек, совершивший что-то из ряда вон выходящее, отступает в себя. Он теперь думал только о том, как покинуть это место, и эта мысль обуяла его с неодолимой настоятельностью. И я, его чи, осенил его мыслью, что он сделал достаточно и теперь ему лучше всего уйти. И тогда он поспешил к своему фургону и завел его под бунтующие голоса в грузовом отсеке. В боковом зеркале мелькнуло видение женщины на мосту, словно вызванный в поле света дух, но мой хозяин не остановился и не оглянулся.

2. Одиночество

Агуджиегбе, старые отцы, говорят: чтобы добраться до вершины холма, нужно начать с подножия. Они правы. Я стал понимать, что жизнь человека – это гонка от одного конца до другого. Та жизнь, которая началась позже, является следствием той, которая началась раньше. Вот почему люди задают вопрос «почему?», когда случается что-то, вызывающее у них недоумение. В большинстве случаев если заглянуть поглубже, то можно раскрыть даже самые глубинные тайны и мотивы их сердец. Таким образом, Чукву, чтобы вступиться за моего хозяина, я должен предложить искать корни всего в суровых годах, предшествующих тому вечеру на мосту. Его отец умер только девятью месяцами ранее, и его переживания были мучительными, как никогда прежде. Может быть, он чувствовал бы себя немного иначе, не будь он один, как он был не один во время смерти матери, или потери гусенка, или ухода из дома его сестры. Но когда умер его отец, он остался совсем один. Его сестра Нкиру бежала с мужчиной старше ее, а когда узнала, что отец умер вскоре после ее бегства, ее замучила совесть и она отдалилась от брата еще больше. Те дни, что наступили потом, были темны и не обещали облегчения. Агву[6] боли не отпускал его день и ночь и превратил его в пустой дом, по которому, как мыши, пробегали мучительные воспоминания о семье. По утрам он обычно просыпался, чувствуя запахи еды, которую готовила мать. А иногда днем случались очень правдоподобные явления сестры, словно она только ненадолго скрылась за занавеской. А по ночам он с такой четкостью видел отца, что иногда пребывал в полной уверенности: вот он здесь, рядом, его отец. Он кричал в темноту: «Папа! Папа!», быстро поворачиваясь на месте. Но в ответ он слышал только тишину, тишину такую всеподавляющую, что она часто возвращала ему уверенность в реальности. Он шел по миру словно по канату, и голова у него кружилась. Он смотрел на мир под таким углом зрения, с которого ничего не было видно. Ничто не давало ему утешения, даже музыка Оливера де Кока на его большом кассетнике, который он часто включал по вечерам или когда работал во дворе. Его скорбь не щадила даже птиц. Он стал относиться к ним с меньшим вниманием, кормил в основном раз в день, а иногда и вообще забывал о кормежке. Их бунтовское протестное кудахтанье часто выводило его из состояния заторможенности, вынуждая его насыпать им корм. Он стал не так внимательно, как прежде, оберегать их, и его птицы не раз становились жертвой ястребов и других хищников. Как он ел в те дни? Он просто кормился с маленькой фермы – участка земли, который тянулся от фасада его дома до места, где начиналась дорога, тут у него росли помидоры, окра[7] и перец. Он перестал ухаживать за кукурузой, которую выращивал его отец, и она завяла и умерла, и он позволял скопищу насекомых способствовать ее дальнейшему гниению, пока они не переходили на другие посевы. Когда то, что осталось от фермы, перестало удовлетворять его потребности, он начал покупать еду на рынке около большой развязки, обходясь минимумом слов. А со временем он словно онемел, мог целыми днями не произносить ни слова, даже со своими подопечными курами, к которым раньше часто обращался как к товарищам. Он покупал лук и молоко в продуктовых лавках поблизости, а иногда ел в заведении по другую сторону улицы – ресторане «Мадам Комфорт». Там он тоже почти не говорил, только с напряженным эмоциональным трепетом оглядывал людей вокруг, словно за их внешним миролюбием скрывались духи-раскольники, пришедшие в его мир через заднюю дверь. Вскоре, Осебурува, как это часто случается, скорбь настолько овладела им, что он стал противиться любой помощи. Даже Элочукву, единственный друг, оставшийся у него после школы, не мог его утешить. Он и от Элочукву стал скрываться, а один раз, когда Элочукву приехал на его компаунд[8], постучал в дверь и прокричал его имя, проверяя, дома ли тот, мой хозяин сделал вид, что его нет. Элочукву, видимо подозревая, что его друг дома, позвонил моему хозяину по телефону. Мой хозяин не отвечал на звонок, и Элочукву, наверно решив, что его и в самом деле нет дома, уехал. Он отвечал отказом на все приглашения своего дядюшки, единственного остававшегося в живых брата отца, приехать к нему и обосноваться в Абе. А когда старик продолжал настаивать, он выключил телефон и не включал два месяца, пока как-то утром не проснулся под звук машины дядюшки, въезжающей на его компаунд. Дядюшка приехал очень сердитым, но, когда увидел, насколько сломлен племянник, каким стал худым, каким обессиленным, его это тронуло. Старик расплакался в его присутствии. Когда мой хозяин понял, что его вид вызвал слезы у этого человека, с которым он не встречался много лет, что-то в нем изменилось. Он обнаружил, что в его жизни образовалась дыра. И тем вечером, когда его дядюшка храпел, растянувшись на одном из диванов в гостиной, ему стало ясно, что дыра образовалась после смерти его матери. Так оно и было, Гаганаогву. Я, его чи, был там, когда он увидел, как его мать вывозят из больницы мертвой, вскоре после того как она родила его сестру. Это случилось двадцать два года назад, в год, который Белый Человек называет 1991-й. Моему хозяину тогда было всего девять, и он по малолетству не мог принять то, что дала ему вселенная. Мир, который он знал до этого дня, вдруг сморщился, и его уже невозможно было разгладить. Отцовская преданность, поездки в Лагос, посещения зоопарка в Ибадане и парка аттракционов Порт-Харкорте, даже игры с видеоприставками – ничто не помогало. Что бы ни делал отец, рана в душе мальчика не заживала. К концу того года, приблизительно в то время, когда космический паук Элуигве начинает ткать густую сеть вокруг луны в тринадцатый раз, отец, все отчаяннее пытавшийся вернуть сына к нормальному существованию, отвез его в деревню. Он вспомнил, что мой хозяин когда-то прельщался историями о том, как он, его отец, маленьким мальчиком охотился на диких гусей в лесу Огбути во время войны. И вот он взял моего хозяина поохотиться на гусей, о чем я тебе расскажу в свое время, Чукву. Именно там мальчик и поймал гусенка, птицу, которая изменила его жизнь. Дядюшка, увидев состояние, в котором находился мой хозяин, остался с ним на четыре дня вместо одного, как собирался поначалу. Старик прибрался в доме, покормил птицу, свозил его в Энугу, чтобы купить корма и припасы. В эти дни дядя Бонни, несмотря на свое заикание, наполнил голову моего хозяина словами. Больше всего он говорил о пагубности одиночества и необходимости иметь в доме женщину. И его слова были истинны, потому что я прожил среди людей достаточно долго и знал, что одиночество – это бешеная собака, которая непрерывно лает долгими ночами скорби. Я видел это много раз. – Нонсо, е-если т-ты вск-к-коре не з-з-заведешь себе ж-ж-жену, – сказал дядя Бонни в утро отъезда, – т-твоей т-тете и м-м-мне п-придется взять т-тебя к нам. – Дядюшка покачал головой: – П-потому что т-так ж-жить нельзя. Слова дядюшки были настолько сильны, что после его отъезда мой хозяин начал задумываться о новых вещах. Он вдруг – словно из хранившихся в тайных местах яиц его исцеления вылупились птенцы – обнаружил, что в нем проснулось желание, которого он давно не знал: желание женского тепла. Эта жажда отвлекла его от мыслей о его утратах. Он начал чаще выходить, прогуливаться близ Федерального женского колледжа. Поначалу он с беспокойным любопытством лишь смотрел на девушек из придорожных столовых. Он обращал внимание на их косички, их груди, их фигуры. Когда у него проснулся интерес, он попытался познакомиться с одной, но она отвергла его. Мой хозяин, которого обстоятельства превратили в человека, неуверенного в себе, решил, что во второй раз он не будет пробовать. Я послал ему мысль, что с первой попытки трудно завоевать женщину, но он не обратил внимания на мой голос. Через несколько дней после того, как его отвергли, он отправился в бордель. Чукву, женщина, в чью кровать ему дозволили войти, была в два раза старше его. Она носила распущенные волосы, как это делали великие матери. Лицо она раскрашивала каким-то порошком, отчего оно становилось привлекательным для мужчин. Овалом лица она напоминала Улому Незеанья, женщину, которая двести сорок шесть лет назад обручилась с одним моим прежним хозяином (Аринзе Ихеме), но исчезла перед церемонией подношения вина, ее похитили охотники за рабами аро[9]. На его глазах женщина разделась, и он увидел ее роскошное тело, ее полные груди. Но когда она попросила его оседлать ее, он не смог это сделать. Это, Эгбуну, был чрезвычайный жизненный опыт, подобного которому я не видел никогда прежде. Потому что вдруг сильнейшая эрекция, которая длилась у него два дня, исчезла в тот самый момент, когда могла получить удовлетворение. Он вдруг остро ощутил себя новичком, неискушенным в искусстве секса. За этим последовал ряд образов – его мать в больничной кровати, гусенок, опасно расположившийся на заборе, отец в жесткой хватке трупного окоченения. Он задрожал, медленно сполз с кровати и попросил отпустить его. – Что? Хочешь вот так пустить деньги на ветер? – сказала женщина. Он сказал, да. Встал и потянулся к своей одежде. – Я нет понимай, посмотри, твой петушок еще мала-мала стоять. – Бико, ка’м лаа[10], – сказал он. – Твоя английский нет говорить? Пиджин тогда говорить, мой игбо понимать нет, – сказала женщина. – Хорошо, я говорю, что хочу уйти. – Твой вдруг хотеть перестать. Мой такой раньше нет видать. Но мой не хотеть ты деньга потерял за так. Женщина встала с кровати и включила свет. Он отошел назад при виде всего великолепия ее женственности. – Бояться нет, бояться нет, расслабь. Он стоял не двигаясь. Его руки словно приготовились к защите, когда женщина взяла его одежду и вернула на стул. Она опустилась на колени, взяла его член одной рукой, другой сжала его ягодицы. Он поежился и задрожал от охватившего его ощущения. Женщина рассмеялась. – Твой сколько лет? – Тридцать, мммм, тридцать. – Мой правда просить, твой сколько лет? Она сжала кончик его пениса. Он открыл рот, собираясь заговорить, но она сомкнула губы на его члене и заглотила его до половины. Мой хозяин с лихорадочной торопливостью пробормотал слова двадцать четыре. Он попытался вырваться, но женщина обхватила его за талию другой рукой и не отпустила. Она принялась с истовым усердием, причмокивая, обсасывать его член, а он вскрикивал, скрежетал зубами, произносил бессмысленные слова. Он видел радужный свет, приправленный темнотой, и ощущал холод внутри. Возбуждение продолжало нарастать, и вот он испустил крик: «Мой сейчас кончать, сейчас кончать!» Женщина отвернулась, и струя семени прошла рядом с ее лицом. Он упал на стул, боясь потерять сознание. Он покинул бордель потрясенный и обессиленный, неся на себе груз пережитого, словно мешок с зерном. А через четыре дня он встретил ту женщину на мосту.Эзеува, тем вечером он уехал с моста, не зная толком, что сделал, понимая лишь, что нечто из ряда вон выходящее. Он ехал домой с чувством выполненного долга, он такого давно уже не испытывал. Он в тиши выгрузил новых птиц, шестерых вместо восьми, отнес клетки во двор, освещая дорогу фонариком из своего телефона. Потом распаковал силосный мешок с пшенной крупой и все другое, что купил в Энугу. Когда он закончил со всеми делами, его вдруг осенило. «Чукву!» – сказал он и поспешил в гостиную. Взял аккумуляторный светильник, щелкнул выключателем сбоку, и три флуоресцентные лампы загорелись слабым белым светом. Вывернул выключатель посильнее, но свет не стал ярче. Он подался вперед и принялся разглядывать их, увидел, что одна лампа выгорела, ее верхушка покрылась пятном сажи. Тем не менее он бросился со светильником во двор и, когда увидел в полусвете клетку, снова вскрикнул: «Чукву! О Чукву!» Он обнаружил, что одной из птиц, которых он выбросил за перила моста, был петушок, белый, как хлопок. Акатака, это распространенное явление среди людей – пытаться изменить ход вещей. Но такая попытка всегда, всегда терпит неудачу. Я видел это много раз. Как и другие люди его племени, мой хозяин выбежал из дома и бросился к фургону, на котором уже устроился черный кот, поглядывая вокруг, как сторож. Он шикнул на кота, согнал его с фургона. Тот громко взвыл и припустил в ближние кусты. Мой хозяин сел за руль и поехал назад в ночь. Машин на дороге было мало, и только раз фура, пытавшаяся заехать на бензоколонку, помешала ему. Когда он доехал до моста, женщина, которую он видел совсем недавно, исчезла. Ее машина тоже. Он решил, что она не бросилась в реку, потому что если бы бросилась, то машина бы осталась. Но в данный момент его заботила не женщина. Он побежал вниз к берегу, ночные звуки наполняли его уши, фонарик поглощал темноту, как удав. Рой насекомых облепил его лицо, когда он приблизился к воде. Он бешено замахал руками, чтобы отогнать их. Луч его фонарика следовал за движениями его руки и несколько раз прошелся прямым стержнем по воде, а потом мелькал вдоль берега на несколько метров в обе стороны. Его взгляд провожал полоску света у кромки воды, но видел вокруг только пустоту, тряпье и грязь. Он прошел прямо под мост, повернулся, услышав звук, его сердце забилось чаще. Он подошел ближе, и луч его фонарика высветил корзину. Волокна из рафии[11] расплелись в длинные крученые полоски. Он бросился к корзинке: может быть, одна из птиц забралась внутрь, чтобы спастись от воды. В корзинке ничего не обнаружилось, и он направил свет на воду под мостом и дальше, насколько доставал лучик вниз по течению, но никаких следов ни одной птицы так и не увидел. Он вспомнил тот момент, когда бросал их, как они принялись бить крыльями, как они в мучительном отчаянии пытались зацепиться за перила моста и как им это, вероятно, не удалось. Он, начав заниматься птицеводством, рано узнал, что домашняя птица – слабейшее из всех животных на свете. У них почти нет способности постоять за себя или защищаться от опасностей, и больших, и малых. Поначалу он из-за гусенка любил всех птиц, но, после того как увидел жестокий налет ястреба на курочку, стал любить только слабую домашнюю птицу. Прочесав густую шкуру ночи, как вычесывают вшей с густой шкуры животных, мой хозяин в ярости вернулся домой. Собственные действия казались ему теперь более похожими на нечто, содеянное его рукой в разладе с разумом. И больше всего именно это доставляло ему боль. Неожиданная тьма часто опускается на сердце человека, который обнаруживает, что он нечаянно причинил кому-то зло. Обнаружив причиненное им зло, душа человека коленопреклоняется, признавая полное свое поражение, предается на милость алуси[12] раскаяния и позора и таким образом ранит себя. А раненый человек ищет исцеления через воздаяние. Если он испачкал чью-то одежду, он может принести пострадавшему новую и сказать: вот, брат мой, возьми эту новую одежду взамен той, что я погубил. Но если он совершил нечто такое, что не поддается исправлению, или сломал нечто, что невозможно починить, то он может только одно: предаться утешительному очарованию раскаяния. Это нечто мистическое! Эзеува, когда мой хозяин искал ответ на что-то, что было выше его понимания, я нередко отваживался подсказывать ему. И вот, прежде чем он уснул, я внушил ему, что он утром должен вернуться на реку, может быть, ему все же удастся найти птицу. Но он не послушался моего совета. Он решил, что эта мысль родилась в его мозгу, потому что у человека нет способа отличить, что было вложено ему в голову духом – пусть даже его собственными чи, – а что предложено голосом его собственной головы. Я в тот день настойчиво осенял его этой мыслью еще несколько раз, но голос его головы каждый раз возражал, убеждал, что слишком поздно, что птица наверняка утонула. На что я отвечал, что он не может быть в этом уверен. И тогда голос его головы говорил: Петушка нет, я тут уже ничего не могу поделать. И потому, когда настал вечер и я понял, что он никуда не поедет, я сделал то, Осебурува, против чего ты остерегал духов-хранителей, говорил, что прибегать к этому можно лишь в крайних случаях. Я вышел из тела моего хозяина, когда он еще не спал. Я сделал это, потому что знал: моя, духа-хранителя, задача быть не только проводником, но еще помощником и свидетелем вещей, которые могут лежать за пределами его понимания. Это потому, что я вижу себя его представителем в царстве духов. Я нахожусь в моем хозяине и вижу каждый взмах его рук, каждый шаг его ног, каждое движение его тела. Для меня тело моего хозяина – экран, на который проецируется его жизнь во всей полноте. Потому что, пока я внутри хозяина, я – всего лишь пустой сосуд, наполненный жизнью человека, воплощенного в этой жизни. Таким образом, я наблюдаю за его жизнью с места свидетеля, и его жизнь становится моими свидетельскими показаниями. И в то же время чи, пока находится в теле хозяина, ограничен в своих возможностях. Пребывая там, почти невозможно видеть или слышать то, что находится или говорится в царстве сверхъестественного. Но когда ты выходишь из хозяина, то тебе становится известно то, что недоступно царству людей. Выйдя из моего хозяина, я сразу же услышал великий шум в мире духов, оглушающую симфонию, которая могла бы испугать даже храбрейшего из людей. Раздавалось множество голосов – крики, вопли, оклики, шумы, звуки всякого рода. Это поразительно: хотя стена между миром людей и миром духов имеет толщину древесного листа, ни до кого отсюда не доносится ни звука, хотя бы в виде шелеста, пока он не покинет тело своего хозяина. Этот шум подавляет новосотворенных чи, оказавшихся на земле впервые, они пугаются настолько, что могут сбежать назад – в тишину крепости своего хозяина. Это случилось со мной во время моего первого пребывания на земле, а еще и со многими духами-хранителями, которых я встречал в пещерах отдохновения Огбунике, Нгодо, Эзи-офи и даже в пирамидальных холмах Абаджи. Особенно это невыносимо в ночное время – время духов. Каждый раз, покидая хозяина, когда он пребывает в бессознательном состоянии, я как могу укорачиваю свои визиты в мир духов – опасаюсь, как бы за время моего отсутствия ничего не случилось и он не сделал бы ничего такого, о чем я не мог бы свидетельствовать. Но если ты имеешь бесплотную форму, путь куда бы то ни было вовсе не похож на путь, которым идет тот, кто рождается из человеческого сосуда, и потому мне приходилось медленно пробираться по переполненному залу Бенмуо, где духи самых разных видов извиваются, как невидимые черви в банке. Моя поспешность принесла свои плоды, и я добрался до реки за время, необходимое для семи морганий, но там я ничего не увидел. Я вернулся на следующий день, а во время третьего посещения увидел коричневого петушка, которого он сбросил с моста. Петушок весь вспучился и теперь лежал на поверхности реки, выставив вверх ноги, окоченевший и мертвый. Вода добавила едва ощутимый оттенок серого в его оперение, а перьев на животе не осталось, как если бы их пожрало что-то в воде. Его шея словно удлинилась, морщины стали глубже, а тело распухло. На одном из его крыльев, распластавшемся по поверхности воды, сидела хищная птица, разглядывая утопленника. Белого, как хлопок, петушка я нигде не увидел. Эбубедике, за много циклов моего существования я пришел к пониманию того, что все случающееся с человеком уже происходило давным-давно в некоем подземном царстве и у всего во вселенной есть прецеденты. Мир вращается на бесшумном колесе древнего терпения, у которого ждет, оживляясь этим ожиданием, все сущее. Неудача, постигшая человека, давно, не подгоняя время, ожидала его – посреди какой-нибудь дороги, на шоссе или на каком-нибудь поле боя. И обманута и введена в тупое недоумение может быть только та персона, которая доходит до этого места и останавливается пораженная, вместе с теми, кто ей сочувствует, даже вместе с его чи. Но на самом деле этот человек умер давным-давно, реальность его смерти была едва прикрыта шелковой вуалью времени, которая теперь разошлась, и истина стала очевидна. Я видел это много раз. Пока мой хозяин спал той ночью, я вышел из него, как часто делал это и прежде, чтобы охранять его, потому что обитатели Бенмуо часто становятся более активными на земле по ночам, пока человечество спит. И из этого положения я осенил его подсознание образом курицы и хищной птицы, потому что сфера сна открывает возможность самым легким способом сообщить о таком таинственном событии своему хозяину, через это хрупкое царство, в которое чи всегда должен заходить с великой осторожностью и опаской, потому что оно есть открытый театр, доступный для любого духа. Чтобы войти в мир сна хозяина, сначала чи должно извергнуть себя из него. Это также препятствует чужим духам идентифицировать данное чи как чи, парящее в необитаемом пространстве. Когда я осенил его этими образами, он дернулся во сне, поднял руку, сжал ее в слабый кулак. Я облегченно вздохнул, зная: теперь ему известно о том, что случилось с его белым петушком.

Гаганаогву, скорбь из-за утопления птиц заглушила в нем все мысли о женщине на мосту. Но постепенно, по мере того как скорбь стихала, на границах его разума стали возникать мысли о ней, а потом они начали постепенно накапливаться. Он все больше думал о ней, о том, какой он ее видел. Из того ночного видения он сумел собрать о ней только то, что она женщина среднего роста, вовсе не такая полнотелая, как мисс Джей, проститутка. На ней были легкая блузочка и юбка. И еще он запомнил, что она приехала на «Тойота Камри», похожей на машину его дядюшки. Часто мысли моего хозяина перескакивали, как кузнечик, с ее внешности на его пытливые предположения о том, что она стала делать, когда он оставил мост. Он винил себя за то, что оставил мост в такой спешке. В следующие дни он аккуратно ухаживал за своей птицей и садом, занятый мыслями об этой женщине. А когда ездил по городу, его глаза искали синюю машину. Прошли недели, и он снова начал томиться по той проститутке. Желание крепло, как гроза, и заливало выжженный ландшафт его души. Как-то вечером оно привело его в бордель, но мисс Джей была занята. Его обступили другие женщины, и одна из них утащила его к себе в комнату. У этой женщины были тонкая талия и шрам на животе. С ней он чувствовал себя легко и уверенно, словно в месте его прошлой сексуальной встречи его опасения и наивность были повержены и измельчены в прах. Он отдался ей без малейших колебаний, и хотя я часто избегаю смотреть за моим хозяином, когда он занимается сексом, из-за пугающей похожести этого действа на смерть, но тогда я наблюдал, потому что по-настоящему то был его первый раз. Когда он закончил, она похлопала его по спине и сказала, что он был хорош. Но, несмотря на этот опыт, его по-прежнему влекло к мисс Джей, к ее телу, к знакомому звуку ее дыхания. Его удивило, что, хотя он и проделал нечто более искушенное с другой женщиной, в руках мисс Джей он получил больше удовольствия. Он вернулся в бордель три дня спустя и отказался от услуг той женщины, хотя она радостно подбежала к нему. На этот раз мисс Джей была свободна. Она посмотрела на него, вроде бы узнала и молча принялась раздевать. Прежде чем они начали, она ответила на телефонный звонок и сказала звонившему, чтобы пришел через два часа, а когда мужской голос вроде бы отверг такое предложение, она остановилась на полутора часах. Они уже начали, когда она заговорила о прошлом разе и рассмеялась. – Твой сейчас глаз не закрыл, как в тот раз, когда моя тебе отсосать, да? Он занимался с нею любовью со рвением, которое лихорадило его душу, он весь отдался этому действу. Но когда он в изнеможении рухнул рядом с ней, она оттолкнула его руку и поднялась. – Мисс Джей, – позвал он чуть не со слезами. – Да, что там? – сказала женщина. Она начала надевать бюстгальтер. – Я тебя люблю. Эгбуну, женщина замерла, хлопнула в ладоши и рассмеялась. Она включила свет и вернулась в постель, взяла его лицо руками, подражая рассчитанной серьезности, с какой он произнес эти слова, и рассмеялась еще громче. – Ай, бой, ты плохо понимать, что сам говорить. – Она снова хлопнула в ладоши. – Ты тут говорить, ты моя любить. Ты мой жопа увидать, и конец торчком. И ты мне теперь говорить, ты моя любить. Ты лучше мамочка твой скажи, ты ее любить. Она щелкнула пальцами и снова разразилась веселым смехом. И немало дней потом ее смех эхом отдавался во многих пустотах его существа, словно над ним смеялся весь мир, над маленьким одиноким человеком, чей единственный грех состоял в том, что он был маленьким одиноким человеком, который отчаянно искал человеческого общества. И вот тогда он впервые и ощутил дурманящее воздействие романтической любви – чувства, отличающегося от того, что он испытывал к своим птицам и к своей семье. Это было мучительное чувство, потому что ревность – это дух, который стоит на границе между любовью и безумием. Он хотел, чтобы она принадлежала ему, а все другие мужчины, которые занимались с ней сексом после него, вызывали его возмущение. Но он не знал, что ничто по-настоящему никому не принадлежит. Нагим он родился, нагим он и вернется. Человек может владеть чем-то, пока оно с ним. Как только оно покидает его, он может его потерять. Он тогда не знал, что человек может отказаться от всего, что у него есть, ради женщины, которую любит, а когда он вернется, она может не захотеть его больше. Я видел это много раз. И потому, сломанный тем, о чем он еще не знал, он ушел оттуда в решимости никогда не возвращаться.

3. Пробуждение

Иджанго-иджанго, за время моих многочисленных пребываний на земле я слышал почтенных отцов, говоривших в своем калейдоскопическом глубокомыслии: независимо от силы скорби, ничто не может заставить человека плакать кровавыми слезами. Сколько бы ни плакал человек, из его глаз всегда текут только обычные слезы. Человек может оставаться в состоянии скорби длительное время, но в конечном счете он вырастет из своей скорби. Со временем разум человека приобретет сильные конечности, они разрушат стену, и он будет спасен. Потому что, как бы ни была темна ночь, она скоро пройдет, и Каману, бог солнца, воздвигнет на следующий день свою грандиозную эмблему. Я видел это много раз. К четвертому месяцу после встречи с женщиной на мосту мой хозяин почти перестал скорбеть. В счастливого человека он все равно не превратился, потому что даже в самые светлые дни его лицо оставалось темным не только цветом кожи. Он снова был жив и готов к тому, чтобы стать счастливым. Он стал встречаться со своим другом Элочукву, который начал регулярно приезжать к нему и убедил его вступить в ДВСГБ[13], группу, которая старой метлой сметала молодых игбо в кучу пыли. Всегда стройный Элочукву, который был его другом и наперсником в средней школе, стал дюжим, у него наросли бицепсы, и он не уставал их демонстрировать, надевая майки или рубашки без рукавов. «Нигерия проиграла», – говорил он моему хозяину на языке Белого Человека, а потом переходил на язык отцов, которым обычно разговаривал с моим хозяином: «Ихе эме би го. Аний чоро нзопута!»[14] По настоянию Элочукву мой хозяин присоединился к нему. По вечерам они встречались в большой мастерской автодилера, приходили в черных беретах и красных рубашках, окруженные флагами с изображением наполовину закатившегося солнца и фотографиями солдат, которые сражались за Биафру. Мой хозяин маршировал с этой группой, выкрикивал с ними лозунги, изо всех сил напрягая легкие. Он кричал вместе с ними: «Биафра должна подняться снова!», топал ногами по земляному полу, потом они начинали скандировать: «ДВСГБ! ДВСГБ!» Он сидел среди этих людей и слушал дилера и главу движения Ральфа Увазуруике. И здесь мой хозяин заговорил, он снова стал веселым, и многие отметили его широкую улыбку и охотный смех. Эти люди, не зная, где он был или откуда пришел, увидели первые признаки его исцеления.Чукву, поскольку я находился в одном из моих хозяев во время Войны за независимость Биафры[15], то опасался, что заигрывание нынешнего с этой группой накличет на него беду. Я осенил его мыслью, что эти встречи могут закончиться насилием. Но голос в его голове ответил с уверенностью, что он не боится. Он и в самом деле долго встречался с этой группой, движимый только яростью, которую сам не мог определить. Потому что сам он не испытывал никакого особого недовольства. Он не знал ни одного человека, которого убили бы люди из Северной Нигерии. Хотя многие из темных слов этой группы казались ему правильными – например, он понимал, что ни один игбо никогда не был президентом Нигерии и, вероятно, никогда не будет, – ничто из этого не задевало его лично. Он ничего не знал об этой войне, кроме того что на ней сражался его отец, который рассказывал ему много историй об этом. И пока эти люди говорили, живые картинки войны в пересказе отца метались в грязи его воспоминаний, как раненые насекомые. Но на встречи эти он приходил главным образом потому, что Элочукву был его единственным другом. Сосед, приложивший руку к смерти гусенка, закрыл для дружбы сердце моего хозяина, который после того происшествия воспарил над серым полем человечества и решил, что мир людей, на его вкус, слишком жесток. А потому он нашел себе утешение среди пернатых. Еще он приходил на эти встречи, потому что это давало ему какое-то занятие, кроме ухода за птицей и маленькой фермой, а еще он наделся, что, перемещаясь из одного места города в другое, подавая голос в защиту суверенного государства Биафра, он мог случайно столкнуться с женщиной, которую встретил на мосту. Акатака, именно эта последняя причина главенствовала в его голове, была основной, а потому, даже когда марши начали становиться все более опасными, он все равно в них участвовал. Но после месяца протестов, столкновений с полицией, беспорядков, насилия и моих настойчивых убеждений с помощью бесконечных осенений его правильными мыслями он отказался от участия, порвал с группой, как колесо, отвалившееся от несущейся машины и укатившееся в пропасть. Он вернулся к своей обычной жизни, стал вставать с рассветом под прекрасную, но обманчивую музыку курятника – симфонию петушиного пения, кудахтанья и щебета, все это часто сплавлялось в нечто такое, что его отец как-то раз назвал согласованным хором. Он собирал яйца, записывал даты появления новых цыплят в журнал учета, кормил птиц, смотрел, как они поклевывают травку во дворе, и держал рогатку наготове, чтобы защитить их, если понадобится, уделял особое внимание слабым. Раз в месяц он полный день работал, почти ни на что не отвлекаясь, сажал томаты на той части его земли, которая предназначалась для посадок. Он давно не занимался этой землей, и перемены, которые теперь увидел, потрясли его. Пропалывая землю, он обнаружил красных муравьев, которые не то что вторглись на его территорию, но полностью завладели ею. Они расположились глубоко в нерве земли, свили себе гнездышки в каждом комке. Они, казалось, кормились корнями старой мертвой маниоки, которая, вероятно, и перестала расти именно из-за их вторжения. Он вскипятил воду в чайнике и, полив ею землю, убил всех муравьев. После этого он собрал в кучу мертвых муравьев, унес их и посеял семена. Потом он вернулся во двор и смыл семена томатов, оставшиеся у него под ногтями и чернившие его большие пальцы. Потом зачерпнул миску пшенки из силосного мешка, стоявшего в неиспользуемой комнате, и рассыпал зерна на коврике. Он раскрыл клетки, где клевало зернышки около десятка кур, которые стремглав понеслись к коврику с зерном. В курятниках было две больших клетки, в обеих – курицы с цыплятами, а в одной из них еще три крупных куры-бройлера в окружении своих яиц. Он прощупал всех птиц, чтобы убедиться, что они здоровы. Всего здесь было около сорока коричневых и с дюжину белых. Накормив их, он встал во дворе, наблюдая за ними, которая из них испражнится, чтобы палочкой разбередить помет и посмотреть, нет ли там глистов. Он проверял серый фекальный шарик, оставленный одним из бройлеров у колодца, когда услышал голос женщины, продававшей земляные орешки. Эгбуну, должен сказать, что мой хозяин так реагировал на голос не каждой женщины, но голос этой показался ему странно знакомым. Он-то этого не знал, но я знал, что ее голос напомнил ему о матери. Он увидел перед собой пухленькую темнокожую женщину, по виду его ровесницу. Она потела на жарком солнце, и пот блестел на ее ногах. На голове она несла поднос с земляными орешками. Она принадлежала к тому классу бедных людей, который был создан новой цивилизацией. Во времена старых отцов в недостатке жили только ленивые, праздные, немощные да про́клятые, а теперь так жило большинство. Выйдите на улицы, зайдите в сердце любого рынка в Алаигбо[16], и вы увидите там гнущих спину людей, людей, чьи руки огрубели, словно камень, чьи одежды пропитались потом, людей, живущих в отвратительной нищете. Когда пришел Белый Человек, он принес много хорошего. Дети и отцы, увидев машину, кричали от удивления. Мосты? «Ах, как это замечательно!» – говорили они. «Разве это не одно из чудес света?» – говорили они по радио. Они не просто пренебрегали цивилизацией их благословенных отцов, они ее разрушили. Они ринулись в города – в Лагос, Порт-Харкорт, Энугу, Кано, – но там узнали, что хороших вещей на всех не хватает. «А где машины для нас?» – спрашивали они у ворот этих городов. «Они только у немногих!» – «А как насчет хорошей работы, такой работы, чтобы сидеть под кондиционером и носить длинные галстуки?» – «Так все это только для тех, кто много лет проучился в университете, но и тогда тебе приходится конкурировать со множеством других людей, имеющих ту же профессию». И тогда дети отцов, расстроенные, развернулись и пошли назад. Но куда? На руины того, что сами и разрушили. И потому они живут впроголодь, потому вы видите людей вроде этой женщины, которая выхаживает по городу из конца в конец, продавая орешки. Он окликнул ее, подозвал. Женщина повернулась в его сторону, подняла руку, чтобы не упал поднос с ее головы. Она показала на себя и сказала какие-то слова, которые он не расслышал. – Я хочу купить орешков! – крикнул он ей. Женщина двинулась по грунтовой дорожке, на которой повсюду остались недавние следы покрышек его фургона и четырех покрышек машины его дядюшки. После прошедшего вчера дождя красная земля покрылась небольшими земляными шариками, которые цеплялись к покрышкам. И теперь в ясный день красноватая земля все еще издавала древний запах, и по ней повсюду ползали черви, прокладывая и оставляя за собой канавки. Ребенком мой хозяин после сильных дождей любил давить червей ногами, а иногда его друзья, в особенности похититель гусенка Эджике, собирали червяков в прозрачные полиэтиленовые пакеты и смотрели, как они корчатся в безвоздушном закрытом пространстве. Она подошла к нему, на ней были шлепки с открытыми пальцами, пластиковые ремешки которых, как и ее ноги, были покрыты пылью. На груди у нее болтался маленький кошелек, подвешенный на шее на матерчатом шнурке. Она шла, ступая по грязи, а он тем временем отер руки о стену у двери. Он вошел в дом и торопливо оглядел комнату. Впервые заметил густые клочья паутины на потолке гостиной, что напомнило ему о том, сколько времени прошло после смерти отца, который поддерживал удивительную чистоту. – Добрый день, сэр, – сказала женщина, чуть подогнув колени. – Добрый день, сестра. Женщина поставила поднос с орешками на землю, вытащила из кармана юбки носовой платок, напитанный влагой и в пятнах коричневой земли, протерла им лоб. – Сколько, сколько стоит… – Земляные орешки? Моему хозяину показалось, что в голосе женщины прозвучала слабая дрожь – такие иллюзии случаются у людей, которые под воздействием собственных пристрастий неверно толкуют поведение других. Я слышал ее, как и он, но никакой дрожи в ее голосе не уловил. Мне она показалась абсолютно собранной. – Да, земляные орешки, – сказал он, кивая. Горечь хлынула к горлу, и он ощутил перечный вкус во рту. Его волнение происходило от того, что ее голос казался ему странно знакомым, а потому, хотя он и не мог определить, кого ему этот голос напоминает, его влекло к ней. Женщина показала на маленькую, полную орешков консервную баночку из-под томатов и произнесла: – Пять найра[17] маленькая баночка, десять найра – большая. – Мне за десять. Женщина покачала головой: – Значит, ога[18], ты позвал меня сюда, чтобы купить земляных орешков всего на десять найра? Пожалуйста, я тебя прошу, добавь еще. Она рассмеялась. Он снова почувствовал ту же горечь в горле. Впервые это чувство появилось у него во время траура. Он не знал, что это следствие некой болезни, связанной с несварением желудка, которое развивается у человека во времена скорби или крайней тревоги. Я сталкивался с этим много раз совсем недавно в теле моего прежнего хозяина Эджинкеоние Исигади, когда он сражался во время Гражданской войны почти сорок лет назад. – О'кей, тогда дай мне две большие, – сказал он. – Вот это дело, спасибо, ога. Женщина нагнулась, чтобы наполнить большую банку, потом опорожнила ее в маленький бесцветный полиэтиленовый пакетик. Она опорожняла вторую банку в полиэтиленовый пакетик, когда он сказал: – Я хотел не только земляные орешки. Она не сразу же посмотрела на него, а он вперился в нее глазами. Он позволил взгляду задержаться на ее лице, неухоженном, несшем на себе следы нищеты. Ее лицо покрывали слои грязи, словно складки дополнительной кожи, в некоторой мере изменяя его черты. Но он под этими слоями видел, что она поразительно красива. Когда она рассмеялась, ямочки на ее щеках стали глубже, а губки надулись. Над верхней губой у нее была родинка, но он особо не смотрел на родинку и на ее потрескавшиеся губы – она их непрерывно облизывала, чтобы придать им блеска. Взгляд его был устремлен ниже – на ее грудь: на тяжеловесные холмики, которые, казалось, расположились на немалом расстоянии друг от друга. Они были округлые и полные, они выпирали под ее одеждой, хотя он и видел признаки ограничителя – бретельки ее бюстгальтера – на обоих плечах. – Ина ану ква игбо?[19] – сказал он, а когда она кивнула, перешел полностью на язык красноречивых отцов: – Я хочу, чтобы ты побыла со мной немного. Мне одиноко. – Так тебе не нужны орешки? Он отрицательно покачал головой: – Нет, не только орешки. Я хочу еще поговорить с тобой. Он помог ей распрямиться, а когда она поднялась, он сомкнул свои губы с ее. Агбатта-Алумалу, хотя он опасался, что она будет противиться, его порыв был настолько силен, что внутренний голос его разума был преодолен. Он отпрянул от нее и увидел, что она ошарашена и ничуть не сопротивляется. Он даже увидел блеск радости в ее глазах и прижался к ней сильнее и сказал: – Я хочу, чтобы ты вошла со мной в дом. – Иси ги ни?[20] – спросила она и засмеялась снова. – Ты странный человек. Для «странный» она использовала слово, редко звучащее в языке старых отцов, на котором говорят в Умуахии, но он часто слышал его на большом рынке в Энугу. – Ты из Энугу? – Да! Как ты догадался? – Откуда в Энугу? – Оболо-Афор. Он отрицательно покачал головой. Она быстро от него отвернулась, сложила руки. – Ты и вправду странный, – сказала она. – Ты даже не знаешь, есть у меня бойфренд или нет. Но он ничего не сказал. Он поставил ее поднос на обеденный стол, на краю которого остался засохший птичий помет. Когда он обнял ее и прижал к себе, она прошептала: – Так, значит, вот что тебе нужно на самом деле? Он сказал – да, это, а она легонько ударила его по руке и рассмеялась, когда он расстегнул на ней блузочку. Чукву, я к тому времени уже много лет знал моего хозяина. Но в тот день я его не узнавал. Он вел себя как одержимый, он сам себя не узнавал. Где он – затворник, который редко чего просил у мира, – набрался мужества просить у женщины лечь с ним в постель? Где он – который почти не думал о женщинах, пока его дядюшка не сказал ему, что он должен обзавестись женщиной, – нашел в себе мужество раздеть женщину, которую только что увидел в первый раз? Я не знал. Я знал только, что он с этой нехарактерной для него бравадой снял с женщины платье. Она крепко ухватила его руку и долго удерживала, другой рукой закрывала свой рот, безмолвно смеялась про себя. Они вошли в его комнату, а когда он закрыл за ними дверь, его сердце забилось сильнее. Она сказала: – Слушай, я грязная. Но он почти и не слышал ее слов. Он сосредоточился на своих собственных слегка дрожащих руках, которые стаскивали с нее трусики. Закончив, он сказал: – Это не имеет значения, мамочка. Потом он уложил ее на кровать, на которой умер его отец, его снедала страсть, близкая к неистовству. Эта страсть проявила себя в забавных изменениях, которые претерпевало лицо женщины: то наслаждение, то боль, заставлявшая ее сжимать зубы, то восторг, прорывавшийся смешками, то потрясение, придававшее ее рту удивленное очертание буквы «О», то беспокойное умиротворение, когда ее глаза закрывались словно в приятном изнеможении сна. Эти выражения сменялись на ее лице одно за другим до самого последнего мгновения, когда его вдруг начало корчить. Он едва услышал ее слова: «Пожалуйста, выйди», – после чего рухнул рядом с ней, исчерпав себя. Сам по себе этот акт трудно описать. Они не говорили никаких слов, но стонали, охали, вздыхали, скрежетали зубами. Вместо них говорили вещи в комнате: кровать издавала скорбный крик и простыни, казалось, начали произносить медленную, взвешенную речь, как ребенок, декламирующий стишок. Все это произошло с праздничным изяществом – так быстро, так неожиданно, так неистово и в то же время так нежно. И в конце после всех выражений, побывавших на ее лице, осталась только радость. Он лежал рядом, прикасался к ее губам, гладил ее по голове, пока она не начала смеяться. Страхи, обитавшие в его сердце, в этот миг исчезли. Он сел, капелька пота медленно сползла по его спине, и он никак не мог в полной мере передать, что чувствует. Он видел в ее поведении какое-то подобие благодарности: она теперь взяла его руку и крепко сжала, так сильно сжала, что он молча поморщился. Потом она начала говорить. Она говорила о нем с неожиданной глубиной мысли, она словно знала его долгое время. Она сказала, что, хотя он и вел себя странно, что-то в ее душе заверило ее, что он «добрый» человек. Добрый человек, снова и снова подчеркивала она. – Таких, как ты, не много в этом мире, – сказала она, и, хотя он теперь был выжат как лимон, обессиленный и полусонный, он почувствовал в ее голосе безропотность. Потом она, казалось, подняла голову и посмотрела на его член, который, хотя уже давно опорожнил себя на простыни, все еще оставался крепким. Она охнула: – У тебя еще стоит? Анвуо ну му о![21] Он попытался ответить, но только пробормотал что-то невнятное. – Я вижу, ты так быстро засыпаешь, – сказала она. Он кивнул, смущенный своей внезапной сонливостью. – Я ухожу, так что можешь спать. Она взяла бюстгальтер, начала надевать его, почтенные матери никогда бы не воспользовались такой вещью, потому что они либо закрывали груди материей, завязывая ее сзади, либо оставляли их обнаженными, а иногда просто наносили на них ули[22]. – Хорошо, но, пожалуйста, приходи завтра, – сказал он. Она повернулась к нему: – Зачем? Ты даже не знаешь и не спрашиваешь, есть ли у меня бойфренд. Эта мысль разбудила его разум, но веки оставались тяжелыми. Он пробормотал неразборчиво слова, которых она не могла расслышать, но я их услышал – это было ошеломительное заявление: – Если ты пришла, приходи снова. – Видишь, ты говорить даже не можешь. Я ухожу. Но скажи хотя бы, как тебя зовут? – Чинонсо, – ответил он. – Чи-нон-со. Хорошее имя. Меня зовут Моту. Слышишь? – Она хлопнула в ладоши. – Я твоя новая девушка. Я вернусь завтра приблизительно в это же время. Спокойной ночи. Он в своем полупробуждении услышал звук закрывающейся двери, когда она вышла из дома и унесла с собой свой отчетливый запах, частичка которого осталась на его руках и в его голове.

Агбатта-Алумалу, отцы в старину говорили, что без света человек не может отбрасывать тень. Эта женщина пришла как чужой, неожиданный свет, и от него повсюду повыпрыгивали тени. Он влюбился в нее. По прошествии времени стало казаться, что она одним взмахом руки заставила замолчать его скорбь – эту бешеную собаку, которая лаяла без конца в ранней ночи его жизни. Их связь была настолько сильна, что он исцелился. Даже мои с ним отношения улучшились, потому что человек может по-настоящему общаться со своим чи, только когда он в мире с самим собой. Когда я говорил, он слышал мой голос, и в его воле стали мелькать тени моей. Если бы он жил во времена старых отцов, то они сказали бы о его состоянии, что он укрепился, и я, его чи, тоже укрепился, поскольку совершенно верно, что оние кве, чи йа е кве[23]. Ни один человек, переживший такие мгновения, никогда не захочет, чтобы они закончились. Но, как это ни печально, ин ува[24] дела идут не всегда в соответствии с ожиданиями человека. Я видел это много раз. И потому я ничуть не удивился тому, что в тот день, когда все это закончилось, он проснулся с мыслями об этой женщине, с которой предавался наслаждениям четыре рыночные недели (три недели по календарю Белого Человека). То утро казалось ему таким же обыденным, как и все остальные на протяжении этих недель, потому что человек не обладает способностью предвидения. Я пришел к убеждению, что это самая большая слабость человека. Если бы он видел, что его ждет впереди, так же ясно, как я, или если бы он только мог видеть спрятанное так же, как то, что открыто, если бы только он мог слышать то, что не сказано, как то, что сказано, это спасло бы его от многих потрясений. И вообще, что бы тогда могло его уничтожить? Мой хозяин провел эту субботу в ожидании любовницы. Он не знал, что никто не пройдет в тот день по тропинке между двумя грядками, которые тянулись почти два километра до самой дороги. Он с раннего утра сидел на крыльце, глядя на дорожку, а когда день стал клониться к закату, из пропасти выпрыгнули вопросы, которыми он никогда не задавался, и устроили ему суд. Он так и не спросил адреса Моту. Он не знал, где она живет. Когда спросил как-то раз, предлагая подвезти ее домой, она сказала, что ее «тетушка» жестоко накажет ее, если узнает, что Моту обзавелась бойфрендом. Дальше этого его знания не простирались – она была девушкой из деревни в Оболло-Афор, служила в городе у своей «тетушки», знакомой, не связанной с нею кровью. Телефона у нее не было. Больше он ничего не знал. И этот день тоже прошел, принесся другой, как издающая громкие гудки здоровенная, тяжелая коляска с величественно вышагивающим конем. Он бросился коляске навстречу, чуть не дрожа под грузом ожиданий. Но когда распахнул дверь, крыльцо оказалось пустым. Он увидел только старую ржавую коляску на дороге, услышал скрежет несмазанных осей. Следующий день пришел в одеяниях цветов знакомого неба, напомнившего о том дне, когда он с Моту занимался на кухне любовью, и он тогда впервые услышал, как воздух выходит из вагины. Тот день был также первым, когда она приняла ванну в его доме и надела купленное им платье – из сверкающей блестками голубой ткани анкара, она его потом постирала в ведерке в его ванной и повесила во дворе для сушки на веревочку, натянутую между гуавой и палкой, наполовину скрытой в заборе. Потом они занимались сексом, и она задавала ему вопросы о курах. Он вдруг услышал, как рассказывает ей о своей жизни в таких подробностях, что ему самому стало ясно, словно в озарении, насколько тяжела была его история. К заходу он понял, что она не придет. Он весь день лежал, пустой, одинокий и ошарашенный, слушал, как дождь капает в ведро и лупит по земле, словно барабанным боем. Осебурува, я сам разволновался. Чи тяжело видеть, как его хозяин находит счастье, а потом теряет его. Я внимательно слушал, что говорила эта женщина, а иногда, пока он работал на ферме или в птичнике, я выходил из его тела и стоял на крыльце, смотрел – может быть, она пройдет мимо компаунда, а я бы тогда осенил этим его голову. Но и я тоже нигде не видел ни малейшего ее следа. Ничтожные духи в ту ночь издевались над ним снами про нее, и на следующее утро он проснулся взбудораженный. Ему снилось, что они находились где-то в храме или старой церкви, разглядывали настенные росписи и изображения святых. Он смотрел на одно изображение – человека на дереве, внимательно смотрел, а когда развернулся, не увидел ее. Вместо нее сидел сокол. Смотрел на него желтыми глазами, клюв у него был полуоткрыт, огромные когти впились в край скамейки. Он поначалу молчал, потому что знал: это она. Эгбуну, ты знаешь, что в мире снов никто не ищет знания – там ты просто знаешь. Так он увидел, что та, которую он ждал, превратилась в птицу. Он хотел было взять ее, но проснулся. К концу второй недели, когда голова его была наполнена гипотезами в таком количестве, будто некий древний рот без перерыва наплевывал их ему в голову, он понял: что-то случилось и он, вероятно, больше никогда не увидит Моту. Гаганаогву, это было пробуждением, осознанием того, что мужчина может найти женщину, которая принимает и любит его, и что в один прекрасный день она может исчезнуть без всякой причины. Груз этого знания сломал бы его, если бы вселенная в тот день не протянула ему руку помощи. Потому что один из способов избавления от страданий – это сделать что-то из ряда вон выходящее, что-то такое, что запомнится навсегда. Такое запоминающееся действие останавливает кровотечение из раны и помогает страдальцу подняться на ноги. В тот день он сидел на полу в кухне, смотрел на цыплят браун, на всех петушков, которые выхаживали по двору рядом с курочками и поклевывали зернышки, рассыпанные на холстине. Из окна он увидел ястреба, парящего над птицами, выжидающего удобного момента для нападения. Мой хозяин быстро снял рогатку с гвоздя на стене, набрал камней из небольшой корзинки из рафии у окна, стряс и сдул маленьких красных муравьев с камней. Потом, закрыв один глаз и стоя в дверях близ порога, чтобы его не было видно, он сунул камушек в резиновое седло рогатки и замер, не сводя глаз с ястреба. Птица в какой-то момент повисла в воздухе, спустя несколько мгновений поднялась выше, чтобы куры ее не видели. Потом она раскинула крылья еще шире и через секунду с ошеломительной скоростью спикировала на компаунд. Он следил за ястребом и, когда тот попытался схватить петушка, кормящегося у забора, выпустил камень. Да, он был мастером стрельбы из рогатки, еще в детстве освоил это искусство, но понять, как он сумел попасть ястребу в голову, довольно трудно. В этом было что-то инстинктивное, что-то данное божеством. Ощущение, Чукву, возникало такое, будто он много лет назад отрепетировал это действо, еще до своего рождения, прежде чем ты назначил меня его духом-хранителем. Именно с этого действа и началось его новое исцеление. Потому что казалось, будто он совершает акт мщения по отношению к какой-то первобытной силе, с которой должен свести счеты, с той невидимой рукой, которая отбирает у него все, чем он владеет. С тем голосом, который, кажется, говорит: «Смотрите-ка, он уже столько времени счастлив, пришло время отправить его назад – в то темное место, откуда он родом». И с конца той второй недели он начал жить заново. В те дни дождь шел с такой безжалостностью, что мой хозяин вспомнил времена своего детства, когда еще была жива его мать, и дождь уничтожил дом соседа, и его семья нашла крышу над головой в родительском доме моего хозяина. В те дождливые дни его курам было трудно выходить из птичника во двор. И он, как и куры, воздерживался от большинства вещей, ушел в тот одинокий мир, к которому привык. Чукву, он прожил так следующие три месяца после исчезновения Моту, он даже, насколько это было в его возможностях, избегал и Элочукву.

Иджанго-иджанго, великие отцы часто говорят: ребенок не умирает оттого, что в груди его матери нет молока. Это стало верно и в отношении моего хозяина. Он вскоре смирился с утратой Моту и начал выходить из дому, выполнять свои повседневные обязанности. И потому в тот день, которым заканчивались три месяца после исчезновения Моту, он без всяких ожиданий вышел из дома и отправился на бензозаправку, предполагая вернуться домой тем же путем. Он встал в длинную очередь и наконец добрался до колонки. Вышел из машины, чтобы открыть крышку бака для заправщицы, и тут увидел руку, машущую ему из одной из машин в очереди. Поначалу он не видел, кто ему машет, потому что ему нужно было сказать заправщице, которая сунула заправочный пистолет в бак, что он хочет купить бензина на шестьсот найра. – Все, восемь литров. Без сдачи. Семьдесят пять, семьдесят пять найра. – Хорошо, мадам. Женщина нажала какие-то кнопки на колонке, замелькали и стали обнуляться цифры, и тогда он повернулся и увидел, что это машет ему женщина с моста. Каким образом, Чукву, мог он знать, что в такой не предвещавший ничего хорошего и ничем не примечательный день предмет его долгих поисков возникнет снова, неожиданно явит себя ему по собственному разумению? Хотя он внимательно следил за колонкой, опасаясь, что его могут провести, поскольку наслышался о том, как жульничают на бензозаправках, потрясение от этой встречи прилепилось к одной из ветвей его разума, как гадюка. Со смесью спешки и тревоги он отъехал в сторону от колонки, остановился у водостока, который спускался на улицу внизу. Независимо от того, какую систему отсчета он использовал – систему ли отцов, в которой неделя состоит из четырех дней, а месяц из двадцати восьми, а год из тринадцати месяцев, или систему Белого Человека, которой теперь широко пользуются дети великих отцов, – с того дня, когда он принес в жертву двух птиц, чтобы испугом отвадить ту, с кем он столкнулся на мосту, от мысли покончить с собой, прошло ровно столько, сколько нужно женщине, чтобы выносить ребенка. Он ждал ее, вспоминая обо всем, что случилось с ним после их встречи. Когда она припарковалась рядом с его машиной и вышла к нему, он почувствовал, как вожделение, которое, казалось, давно оставило его, снова дало о себе знать, словно все это время просто пряталось в заднем кармане его сердца, как старая монетка.

4. Гусенок