Это короткий фрагмент для ознакомления с книгой.

Мартин Гейфорд Микеланджело. Жизнь гения

Памяти моей матери Дорин Гейфорд (1920–2013) и моего тестя Дональда Моррисона (1920–2013)Martin Gayford MICHELANGELO. HIS EPIC LIFE Copyright © 2013 by Martin Gayford Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London The author has asserted his moral rights All rights reserved

© В. Н. Ахтырская, перевод, 2018 © Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО СЕМЕЙСТВА БУОНАРРОТИ В КОНЦЕ XV–XVI ВЕКАХ

УПРОЩЕННОЕ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО СЕМЕЙСТВА МЕДИЧИ В XV-НАЧАЛЕ XVI ВЕКОВ

СПИСОК ПАП, ПОНТИФИКАТ КОТОРЫХ ПРИХОДИЛСЯ НА ГОДЫ ЖИЗНИ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Сикст IV (Франческо делла Ровере): 9 августа 1471 года – 12 августа 1484 годаИннокентий VIII (Джованни Баттиста Чибо): 29 августа 1484 года – 25 июля 1492 года

Александр VI (Родриго Борджиа): 11 августа 1492 года – 18 августа 1503 года

Пий III (Франческо Тодескини-Пикколомини): 22 сентября 1503 года – 18 октября 1503 года

Юлий II (Джулиано делла Ровере): 31 октября 1503 года – 21 февраля 1513 года

Лев X (Джованни ди Лоренцо Медичи): 9 марта 1513 года – 1 декабря 1521 года

Адриан VI (Адриан Флорис Буйенс): 9 января 1522 года – 14 сентября 1523 года

Климент VII (Джулио ди Джулиано Медичи): 18 ноября 1523 года – 25 сентября 1534 года

Павел III (Алессандро Фарнезе): 13 октября 1534 года – 10 ноября 1549 года

Юлий III (Джованни Мария Чокки дель Монте): 8 февраля 1550 года – 23 марта 1555 года

Марцелл II (Марчелло Червини): 9 апреля 1555 года – 30 апреля или 1 мая 1555 года

Павел IV (Джованни Пьетро Карафа): 23 мая 1555 года – 18 августа 1559 года

Пий IV (Джованни Анджело Медичи): 26 декабря 1559 года – 9 декабря 1565 года

Глава первая Смерть и жизнь Микеланджело

Академия и Сообщество живописцев и скульпторов порешили между собой, если будет на то соизволение Вашего Светлейшего Превосходительства, почтить каким-либо образом память Микеланджело Буонарроти, не только признавая наш общий долг перед такой доблестью, проявленной в их деле величайшим художником, из всех, быть может, когда-либо живших, но и в особых интересах их родины…[1]Винченцо Боргини – герцогу Козимо I Медичи по поручению Флорентийской академии, 1564 год

Кожа святого Варфоломея, представляющая автопортрет Микеланджело. Деталь фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле в Ватикане. 1536–541

Кожа святого Варфоломея, представляющая автопортрет Микеланджело. Деталь фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле в Ватикане. 1536–541

14 февраля 1564 года[2], идя по Риму, живший там в ту пору молодой флорентиец по имени Тиберио Кальканьи услышал, будто Микеланджело Буонарроти тяжко занемог. Не теряя времени, он поспешил к дому великого человека в квартале Мачелло деи Корви, неподалеку от колонны Траяна и церкви Санта-Мария ди Лорето. Придя на место, он обнаружил, что художник не лежит в постели, но бродит под дождем. Кальканьи принялся увещевать его. «Чего вы хотите от меня? – отозвался Микеланджело. – Я занедужил и нигде не нахожу покоя». С трудом Кальканьи убедил его пройти в дом, но был весьма встревожен увиденным. В тот же день, позднее, он написал Лионардо Буонарроти, племяннику Микеланджело, во Флоренцию. «Невнятность речи вкупе со всем его обликом и цветом лица заставляют меня опасаться за самую жизнь его. Возможно, конец наступит не тотчас же, но, боюсь, он близок»[3]. В этот дождливый понедельник три недели отделяли Микеланджело от его восемьдесят девятого дня рождения – преклонного возраста в любую эпоху и удивительного для середины XVI века. За другими друзьями Микеланджело послал сам. Одного из них, художника по имени Даниэле да Вольтерра, он попросил отправить письмо Лионардо. Не говоря прямо, что Микеланджело при смерти, Даниэле посоветовал Лионардо прибыть в Рим как можно скорее. Письмо подписал Даниэле, а ниже и сам Микеланджело поставил неразборчивую, растянувшуюся на листе подпись, последнюю в своей жизни. Несмотря на недуг, колоссальная энергия не вовсе покинула Микеланджело. Он пребывал в сознании, сохранял умственные и физические способности, но был истерзан бессонницей. Ближе к вечеру, за час или два до заката, он попытался выехать верхом, как привык делать в хорошую погоду, – Микеланджело любил лошадей, – однако он с трудом держался на ногах, чувствуя головокружение, да и день выдался холодный. Он остался в кресле у огня, предпочитая сидеть, чем лежать в постели. Все это было подробно рассказано в следующем послании племяннику Лионардо Буонарроти, отправленном в тот же день в качестве сопроводительного письма к более раннему, подписанному самим Микеланджело. Его сочинил вечером уроженец Сиены и друг мастера Диомеде Леони, также советовавший Лионардо приехать в Рим, но при этом не рисковать и не гнать коня во весь опор на скверных дорогах, в распутицу, каковая обыкновенно устанавливается в это время года. Проведя еще один день в кресле у огня, Микеланджело был вынужден лечь в постель. В доме его собрались близкие: Диомеде Леони, Даниэле да Вольтерра, его слуга Антонио дель Франчезе и римский аристократ Томмазо де Кавальери, младше Микеланджело примерно сорока годами и, возможно, любовь всей его жизни. Микеланджело не составил официального завещания, но кратко сформулировал свои последние желания так: «Я вверяю свою душу Господу, предаю свое тело земле, а все свое имущество оставляю ближайшим родственникам и велю им, когда наступит их час, всецело погрузиться в благочестивые размышления о муках Иисуса». Не преминул он и сам выполнить последнее из упомянутых наставлений, слушая, как друзья его читают главы Евангелия, посвященные Страстям Христовым. Микеланджело скончался 18 февраля, примерно в четыре часа сорок пять минут пополудни.

* * *

Так завершилось земное существование самого знаменитого художника, когда-либо жившего на свете, более того – во многих отношениях самого прославленного из всех творцов вплоть до наших дней. Не много найдется исторических личностей, кроме разве основателей мировых религий, биографию которых изучали и обсуждали бы более детально и тщательно. Жизнь, творчество и слава Микеланджело навеки изменили наше представление о том, каким должен быть художник. В 1506 году, когда ему исполнился всего тридцать один год, правительство Флоренции в дипломатической переписке с папой римским назвало Микеланджело «превосходным молодым человеком, в ремесле своем превосходящим всех в Италии, а может быть, и в целом мире»[4]. Тогда перед ним открывалась карьера, которой суждено было продлиться еще почти шестьдесят лет. Если в начале пути он слыл «может быть» величайшим художником «в целом мире», то на протяжении жизни его слава только неуклонно росла и крепла. Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. 1551–1552

Даниэле да Вольтерра. Портрет Микеланджело. 1551–1552

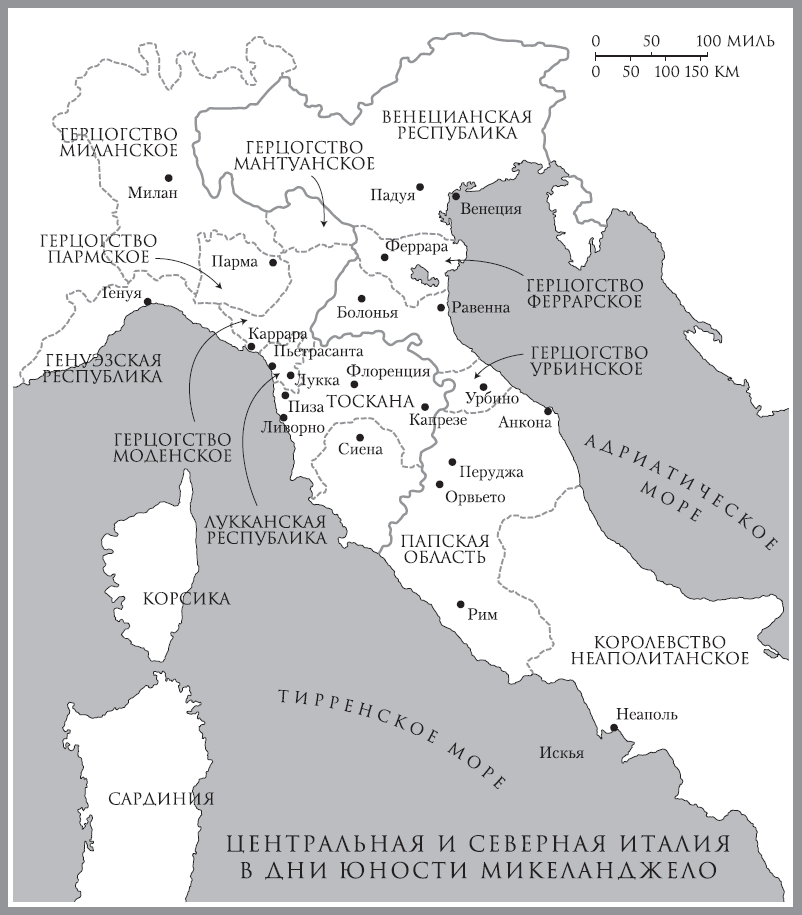

Можно сказать, что Микеланджело прожил героическую жизнь. Подобно персонажам античной мифологии, например Геркулесу, статую которого он высек в юности, он постоянно подвергался испытаниям и совершал подвиги. Многие его произведения имели огромные размеры и требовали преодоления устрашающих технических трудностей: достаточно вспомнить гигантскую площадь росписей плафона Сикстинской капеллы и фрески «Страшного суда» или мраморного колосса Давида, вырезанного из чрезвычайно неудобной по форме каменной глыбы, которую уже пытались использовать прежде. Более крупные начинания, затеянные Микеланджело: гробница папы Юлия II, фасад и Новая сакристия церкви Сан-Лоренцо, возведение купола собора Святого Петра в Ватикане, – были столь амбициозными по своим масштабам, что из-за недостатка времени и средств он не сумел завершить их так, как намеревался. Тем не менее даже неоконченные его скульптуры и архитектурные сооружения почитались как истинные шедевры и оказали огромное влияние на других художников. Десятилетиями Микеланджело творил в гуще политических событий, в центре бурного водоворота, где менялась европейская история. Он явился на свет в 1475 году, когда выходили на художественное поприще Леонардо да Винчи и Боттичелли, а Апеннинский полуостров представлял собой лоскутное одеяло, сшитое из множества маленьких независимых государств, герцогств, республик и городов-государств. Ко времени его смерти произошли Реформация и Контрреформация. Политическая и религиозная карта Европы полностью изменились. Европейские сверхдержавы Франция и Испания завоевали Италию, превратив ее в зону военных действий и повергнув в пучину страдания. Единство христианского мира оказалось разрушено: протестанты перестали признавать власть папы римского и разделились на многочисленные богословские фракции. Католицизм возрождался в более каноническом, строгом и воинственном изводе. Начиналось столетие Религиозных войн. В возрасте примерно пятнадцати лет Микеланджело сделался приближенным Лоренцо Медичи Великолепного – одного из тех людей, кто сформировал наше представление о Ренессансе. Микеланджело по очереди выполнял заказы восьмерых римских пап и с несколькими состоял едва ли не в приятельских отношениях. При дворе Лоренцо Великолепного он возмужал вместе с двумя будущими папами из семейства Медичи, Львом X (годы понтификата 1513–1521) и Климентом VII (годы понтификата 1523–1534). Первый говорил о Микеланджело «чуть ли не с увлажнившимся от слез взором» (соглашаясь, однако, что ладить с ним необыкновенно трудно). С Климентом VII его, вероятно, связывали еще более тесные узы. Тот почитал Микеланджело «как святыню и беседовал с ним на серьезные и шутливые темы с теплотой, каковая пристала лишь в общении с равным». Климент умер в 1534 году, Микеланджело же предстояло пережить его на тридцать лет и послужить еще четырем римским понтификам. Под его руководством очень, очень медленно возводился гигантский собор Святого Петра. Вокруг него менялись и преображались Рим и христианство. Были основаны орден иезуитов и римская инквизиция, а Европа обрекла себя на долгие годы религиозного раскола между католиками и протестантами, настроенными столь же непримиримо и агрессивно, сколь и любые идеологические противники в грядущем XX веке. А Микеланджело между тем жил и творил, признаваемый наиболее одаренным художником – не только своего времени, но и всех времен и народов.

* * *

На следующий день после смерти Микеланджело была составлена инвентарная опись его имущества[5]. В ней были перечислены обстановка и утварь дома, хотя и скудно меблированного, но весьма богатого. В спальне располагалась кровать с железным остовом, одним соломенным матрацем и тремя набитыми шерстью, с несколькими шерстяными покрывалами и одним – лайковой кожи, под льняным пологом. Судя по одежде, хранившейся в платяном шкафу, Микеланджело не вовсе чуждался роскоши: его гардероб включал в себя целую коллекцию черных шелковых шапочек, две из роскошного переливчатого шелка, известного как «эрмизино», и еще одну из rascia, саржи, самой дорогой ткани, изготовлявшейся во Флоренции; два кафтана на подкладке из лисьего меха и элегантный плащ. Кроме того, Микеланджело имел несколько простынь, полотенец и смен белья, в том числе девятнадцать поношенных рубашек и пять новых. Но дом его казался пустым и голым. В момент составления описи в стойле была обнаружена одна-единственная лошадь – та самая, на которой Микеланджело выезжал по вечерам на прогулку, «маленькая гнедая, с седлом, упряжью и т. п.». В столовой обнаружилось лишь несколько пустых бочонков и бутылей из-под вина. В погребе – несколько вместительных фляг воды да полбутылки уксуса. Две большие незавершенные статуи, одна – изображение святого Петра, возможно в действительности представляющая Юлия II и задуманная как изваяние для его гробницы, и вторая, описанная как «Христос еще с одной фигурой, выше, соединенные вместе», оставались позади дома в мастерской, защищаемой от непогоды особливо положенной крышей. Также найдена была маленькая неоконченная статуэтка Христа, несущего крест. В спальне Микеланджело нашлись несколько рисунков – малая толика тех бесчисленных графических работ, что он создал за долгие годы. Большинство из них представляли собой эскизы деталей для архитектурных проектов, над которыми он работал в ту пору, главным образом собора Святого Петра. Из тысяч других, выполненных им за долгую жизнь, часть он раздарил, часть бросил во Флоренции, где вот уже тридцать лет предпочитал не появляться, часть – и немалую – намеренно уничтожил, устроив череду костров, один даже незадолго до смерти. Кроме того, в спальне обнаружился сундук орехового дерева, запертый на замок и многократно опечатанный. Его отомкнули в присутствии нотариусов, составлявших инвентарную опись. Оказалось, что внутри, в мешочках и маленьких майоликовых и медных кувшинчиках таятся примерно 8289 золотых дукатов и scudi[6], а также серебряные монеты[7]. Микеланджело однажды заметил: «Какие бы богатства я ни скопил, я всегда жил в бедности». Говоря так, он явно не шутил – ни по одному, ни по другому поводу. Судя по инвентарной описи, он вел поистине спартанский образ жизни, в то время как золото и серебро в его сундуке равнялись целому состоянию. В спальне его хранилась сумма лишь несколькими сотнями дукатов меньше той, что Элеонора Толедская, супруга Козимо Медичи, герцога Тосканского, за пятнадцать лет до указанных событий заплатила за одно из самых величественных и роскошных зданий во Флоренции, палаццо Питти.[8] Золото в «сейфе» Микеланджело составляло лишь часть, значительно меньше половины, всех его «финансовых активов», которые он по большей части вкладывал в недвижимость. Он был не только самым знаменитым художником и скульптором в истории, но, вероятно, и самым богатым. В этом заключалось одно из противоречий, свойственных его натуре, словно состоявшей из одних лишь противоречий: богач, живший в скудости, скряга, по временам проявлявший невероятную, ошеломляющую щедрость, замкнутый, загадочный человек, который провел около семидесяти пяти лет в средоточии власти. Череп. Деталь фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле в Ватикане. 1536–1541

Череп. Деталь фрески «Страшный суд» в Сикстинской капелле в Ватикане. 1536–1541

Ко времени его смерти сопровождающий имя Микеланджело хвалебный эпитет «божественный», которого прежде уже удостаивались другие выдающиеся деятели культуры, например поэт Данте, стал восприниматься почти буквально. По крайней мере, некоторые современники почитали Микеланджело как святого нового типа. Перед ним испытывали благоговение столь же сильное, сколь и перед знаменитыми мистиками и мучениками. В результате на долю Микеланджело выпали двое похорон и два погребения в двух различных местах. Первые состоялись в Риме, в церкви Санти Апостоли неподалеку от дома в Мачелло деи Корви, где, по словам живописца и зачинателя искусствоведческой науки Джорджо Вазари, Микеланджело был погребен «после торжественного отпевания при стечении всех художников и всех его друзей и представителей флорентинской знати»[9]. Папа Пий IV выразил желание когда-нибудь воздвигнуть памятник Микеланджело в его же собственном творении, соборе Святого Петра, в ту пору еще стоявшем в лесах и не покрытом куполом. Подобное положение вещей не мог стерпеть герцог Козимо Медичи, правитель Флоренции, который на протяжении долгих лет тщетно пытался залучить престарелого художника назад в его родной город. Он решил, что не оставит тело великого мастера в Риме, и ради этого повелел совершить престранный акт контрабанды, весьма напоминающий похищение из Александрии венецианскими купцами мощей святого Марка. По настоянию племянника Микеланджело Лионардо, который наконец-то прибыл в Рим, но уже не успел остановить похороны, «его тело было тайным образом переправлено в тюке под видом купеческих товаров: к такому способу прибегли для того, чтобы в Риме не поднимать шума и как-нибудь не задержать тела Микеланджело, воспрепятствовав его переправе во Флоренцию»[10]. 11 марта, в субботу, когда тело Микеланджело было доставлено во Флоренцию, его поместили в склеп сообщества Успения церкви Сан-Пьетро Маджоре. Прошел день, и с наступлением ночи все местные художники собрались вокруг погребального возвышения, на котором установлен был гроб Микеланджело, окутанный богато расшитым золотом бархатным покровом. Каждый из наиболее уважаемых и известных живописцев и ваятелей нес в руках факел; все это вместе являло картину одновременно величественную и скорбную, а мерцающее пламя отбрасывало отблески на черный покров гроба. Затем траурная процессия перенесла тело Микеланджело в гигантскую готическую базилику Санта-Кроче, находящуюся в самом сердце квартала, где издавна жили представители семейства Буонарроти. Маршрут скорбного шествия пролегал мимо дома его детства, а также мимо тех домов на Виа Гибеллина, которые ему принадлежали и в которых он успел пожить. Когда распространился слух о том, чье именно тело доставят в Санта-Кроче по темным улицам, к базилике начал стекаться народ. Вскоре процессию окружило множество флорентийских граждан, знатных и незнатных, и «лишь с трудностью величайшей тело перенесли из церкви в ризницу, чтобы его развязать и уложить в предназначенное ему вместилище»[11]. После того как монахи отслужили заупокойную мессу, писатель и придворный Винченцо Боргини, представляющий герцога, велел открыть гроб, по мнению Вазари, который также присутствовал при сем, отчасти дабы удовлетворить собственное любопытство, отчасти дабы угодить собравшейся толпе. И тут, по-видимому, случилось нечто удивительное. Боргини «и все мы, там присутствовавшие, ожидали, что обнаружим тело уже разложившимся и сгнившим»[12]. В конце концов, Микеланджело умер почти за месяц до «повторного» погребения. Но, пишет Вазари, «мы вдруг увидели его нетронутым во всех его членах и без какого-либо дурного запаха, и мы готовы были поверить, что он, скорее всего, спит сладким и спокойнейшим сном. И помимо того, что и черты лица были как у живого (только цвет лица несколько напоминал покойника), ни одна часть тела не истлела и не вызывала неприятного чувства, голова же и щеки, если к ним прикоснуться, были такими, будто скончался он всего несколько часов тому назад»[13]. Разумеется, нетленное тело обыкновенно считалось одним из признаков святости.

Глава вторая Буонарроти

Не хочу распространяться далее о том плачевном состоянии, в коем обнаружил я наше семейство, когда только начал помогать ему, ведь, дабы описать это, не хватит и целой книги, – и никогда не получал от него ничего, кроме неблагодарности[14].Микеланджело – племяннику Лионардо, 28 июня 1551 года

Этюды младенцев. Деталь. Ок. 1504–1505

Этюды младенцев. Деталь. Ок. 1504–1505

За долгий век Микеланджело европейский мир изменился во многих отношениях. В дни его юности уже имели хождение печатные книги и печатная графика. Ко времени его смерти, почти столетие спустя, книги и брошюры обрели над умами такую власть, что стали оказывать влияние на ход истории; Микеланджело и сам сделался чем-то вроде современной звезды, любимца средств массовой информации. Мы так много знаем о его мыслях и чувствах прежде всего именно по причине его прижизненной славы. Он пользовался репутацией столь высокой, что его письма хранили, его творениями восхищались, а его жизнь изображалась в книгах в возвышенном и торжественном стиле, какового ранее могли удостоиться лишь святой или король, – но, разумеется, любое существование, даже самого знаменитого человека, предстает в совершенно неожиданном свете, если наблюдать за ним вблизи. Возможно, Микеланджело был первым, кто при жизни был увековечен в биографиях даже не единожды[15]. Когда он достиг старости, вышли в свет и авторизованный, и неавторизованный вариант его жизнеописания. В 1550 году была напечатана беспрецедентная на тот момент книга, озаглавленная «Жизнь наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» тосканского художника Джорджо Вазари (1511–1574). В ней творческий путь и достижения художников обсуждались столь же серьезно, сколь в классической и средневековой литературе трактовались биографии правителей, полководцев, политиков и – по временам – философов. Вазари создал тот канон, согласно которому в западной культуре и по сей день принято представлять себе искусство, то есть видеть в нем творения талантливых мастеров со своим собственным, индивидуальным стилем, учащихся друг у друга, соперничающих друг с другом и стремящихся превзойти друг друга. Иными словами, он приучил нас воспринимать искусство как галактику, звездную систему. Главными планетами в ней были великие художники, герои, гении: Джотто, Брунеллески, Леонардо, Рафаэль (все, кроме последнего, флорентийцы). Предложение, открывающее у Вазари «Жизнеописание Микеланджело», и само прославляли как непревзойденный шедевр, блестящий образец маньеристской прозы, словно змеящейся сквозь лабиринт или низвергающейся, по мере смены придаточных, с одной ступени фонтанного каскада на другую, тем самым весьма напоминая собственную фреску Микеланджело «Сотворение мира» в Сикстинской капелле: в этом немыслимо длинном предложении Вазари повествует, как Господь ниспослал на Землю блаженного гения, равным образом одаренного во всех сферах искусства и отличающегося непогрешимой нравственностью, то есть являющего идеал для всех нас. Несмотря на безудержные похвалы, Микеланджело был не вполне доволен тем, как Вазари представил его биографию. В ней не обошлось без ошибок, да к тому же Вазари иногда опускал события или произведения, которые сам мастер полагал важными, и, напротив, подчеркивал какие-то детали, о которых сам Микеланджело предпочел бы умолчать. Эти погрешности проясняют, почему в 1553 году, спустя всего три года после публикации «Жизнеописаний» Вазари, появилась другая биография, «Vita di Michelangnolo Buonarroti» («Жизнеописание Микельаньоло[16] Буонарроти»), якобы написанная ассистентом Микеланджело по имени Асканио Кондиви, но, вероятно, по причине того, что Кондиви не обладал особыми писательскими способностями, частично сочиненная более талантливым литератором, Аннибале Каро. В любом случае этот новый текст обнаруживал все признаки того, что недоставало Вазари, а именно неограниченного общения с героем жизнеописания. Некоторые фрагменты воспринимаются как буквальная фиксация воспоминаний Микеланджело, вплоть до того, что книгу не без преувеличения объявляли, в сущности, автобиографией мастера. Хотя «Жизнеописание» Кондиви, несомненно, создавалось при помощи и одобрении Микеланджело, по многим серьезным причинам – он не имел опыта публикаций и, приближаясь к восьмидесятилетнему рубежу, был поглощен другими делами, например возведением собора Святого Петра, – он явно не читал законченный текст, пока тот не вышел из печати. А прочитав, как и в случае с книгой Вазари, обнаружил ряд неточностей и опущений, которые следовало бы исправить и восполнить. Мы знаем об этом, поскольку сохранился экземпляр «Жизнеописания» Кондиви с плохо различимыми комментариями, сделанными в эпоху Микеланджело[17]. Оказалось, что эти примечания оставил не кто иной, как Тиберио Кальканьи, тот самый верный помощник, что поспешил в дом Микеланджело, узнав о болезни великого мастера. По-видимому, при жизни Микеланджело неоднократно просматривал экземпляр книги вместе с Кальканьи. Возможно, делалось это для того, чтобы помочь Вазари со вторым изданием «Жизнеописаний», которое вышло в 1568 году. Если это так, то комментарии Микеланджело не были переданы Вазари, может быть, потому, что Кальканьи сам не на много пережил мастера. Кальканьи часто начинал примечание словами «Он говорил мне» («Mi disse»), но в одном случае употребляет выражение «Он говорит» («dice»), тем самым указывая, что, когда он это писал, Микеланджело был еще жив[18]. Последний комментарий, очевидно, был внесен уже после смерти мастера. Это примечание помещено на полях фрагмента, где описываются недуги престарелого художника: «Вот уже несколько лет он страдает от болезненного мочеиспускания». Это недомогание, говорится дальше в тексте, непременно обернулось бы камнями в почках, если бы его не исцелили «внимательность и усердие» друга, знаменитого хирурга и анатома по имени Реальдо Коломбо (ок. 1516–1559). В примечании весьма неразборчиво значится: «Pietra errore. Chiarito nella morte» («Камень ошибка. Ясно после смерти»)[19]. Комментарий слишком краток, чтобы можно было сделать недвусмысленный вывод, в чем заключалась ошибка: в предположении, что Микеланджело излечили от камней, тогда как на самом деле лечение не помогло, или в том, что, определив болезнь как камни в почках, ему поставили неверный диагноз. Тем не менее, судя по этой записи, Микеланджело, на протяжении долгих лет вскрывший немало тел, чтобы исследовать кости и мышцы, иногда в компании с Реальдо Коломбо, сам был подвергнут аутопсии между кончиной и первым, римским погребением.

* * *

Едва ли найдутся исторические свидетельства, доказывающие, что какие-либо таланты, кроме разве склонности к эксцентричности, Микеланджело мог унаследовать от предков. По большей части Буонарроти были вполне посредственны. Впрочем, они могли похвастаться уже наличием фамилии, что в Италии XV–XVI веков служило признаком довольно высокого статуса; многие люди называли себя просто «по отчеству», например Джованни ди Паоло, что дословно означало «Иоанн, сын Павла», каковое имя на самом деле носил один сиенский художник. В различных документах Микеланджело и его родственники весьма произвольно именовались «Буонарроти», «Симони» или «Буонарроти Симони» (тогда как самого художника по временам величали просто «Микеланджело ди Лодовико» – Микеланджело, сын Лодовико).[20] Вопрос о том, как же себя величать, весьма озадачивал художника, интересовавшегося семейной историей. В одном из писем он объяснял племяннику Лионардо, что читал средневековую флорентийскую хронику и обнаружил там упоминания различных потенциальных предков, именовавших себя «Буонаррото Симони», «Симоне Буонарроти» и «Микеле ди Буонаррото Симони». «Поэтому мне сдается, – заключал он, – что ты должен подписываться Лионардо ди Буонаррото Буонарроти Симони»[21][22]. Вопрос о том, какое же семейное имя избрать, казался художнику столь животрепещущим, поскольку был связан с другим, более прозаическим – о социальном статусе. Возвращаясь полтора года спустя к проблеме выбора имени, он велел племяннику – не в первый раз – передать старому флорентийскому другу и союзнику Джован Франческо Фаттуччи, чтобы тот перестал надписывать письма «Микеланьоло, скульптору», «потому что здесь меня знают только как Микеланьоло Буонарроти»[23]. Он всегда предпочитал слыть не живописцем, а ваятелем, но в преклонном возрасте вовсе не желал, чтобы его знали по какому-либо роду деятельности. К этому времени Микеланджело, которому уже исполнилось семьдесят, убедил себя, что он – скорее аристократ, нежели художник, – аристократ, создающий произведения искусства в дар друзьям и, против воли, в угоду великим правителям: «Я никогда не был ни живописцем, ни скульптором, как те, кто держит для этого мастерскую. Я всегда этого остерегался ради чести моего отца и моих братьев, хотя и служил троим папам; но это было вынужденно. И это все»[24][25]. Годам к сорока пяти Микеланджело твердо уверился, что Буонарроти происходят от графини Матильды Тосканской (1046–1115). Это выглядело примерно так, как если бы англичанин эпохи Тюдоров возводил свою родословную к Вильгельму Завоевателю. Числить среди своих предков «la grande Contessa», как принято было ее величать, означало гордиться самой что ни на есть голубой кровью в Тоскане[26][27]. Почти всю свою жизнь Микеланджело пытался восстановить утраченные благосостояние и могущество своей семьи – как он считал, полагающиеся ей по праву. Однако парадокс заключался в том, что его ближайшие родственники не вызывали у него ничего, кроме грусти и разочарования. «Я всегда все делал для возрождения нашего дома, – сетовал он в очередном письме к племяннику, – но у меня не было братьев, которые стремились бы к тому же»[28]. Хотя, подобно многим людям, увлеченным поисками своих генеалогических корней, семейство Буонарроти полагало, что состоит в родстве с аристократами, историческая реальность оказалась куда более скучной и приземленной[29]. В детстве он наблюдал, как его семейство переживает упадок и, как сказали бы в Англии, пытается изо всех сил скрыть свою бедность за благородным фасадом. За предшествовавшие два столетия они медленно поднялись несколько выше среднего статуса, но затем, за два поколения до рождения Микеланджело, снова начали беднеть и утрачивать влияние. На самом деле по своему происхождению Буонарроти относились к popolo – постепенно приобретающему вес среднему классу коммерсантов, который в конце XIII века потеснил у власти земельную феодальную аристократию. Подобно многим добившимся успеха флорентийцам, первые Буонарроти были торговцами сукном и менялами. Во Флорентийской республике, основанной в 1282 году, они исполняли должности приоров – наиболее могущественных чиновников, сменявшихся каждые два месяца, а в течение XIV века занимали другие почетные посты в городском правительстве и крупнейших цехах. Именно получив подобные должности, флорентийцы подтверждали свой социальный статус. Расцвет семейства, по крайней мере до появления Микеланджело, пришелся на карьеру Буонаррота ди Симоне (1355–1405), торговца шерстью и менялы. Он занимал целый ряд весьма почетных должностей и предоставил Флорентийской республике немалую сумму денег для военной кампании против Милана в 1395 году. В этот момент не столь уж глубокая пропасть отделяла Буонарроти от другого набирающего силу клана – Медичи. Однако в следующем поколении начался упадок. Старший сын Буонаррота Симоне (1374–1428) также занимал важные посты в правительстве Флоренции, но одновременно выступал ответчиком в весьма странном судебном деле. 1 ноября 1420 года некий Антонио ди Франческо Рустичи сидел с другом на скамейке возле дома последнего, как вдруг Симоне де Буонаррота ди Буонарроти Симони подбежал к ним и бросил в голову Антонио кирпичом[30]. «Уж и в толк не возьму, почему он на меня напал», – признался Антонио в своем дневнике, ricordo. Как бы то ни было, он явно не обрадовался такому поступку. 5 декабря Антонио отправился в приемную подеста, облеченного высшей исполнительной и судебной властью, с жалобой на обидчика. Суд принял сторону потерпевшего. Это любопытное происшествие позволяет предположить, что представителям рода Буонарроти были свойственны вспышки безудержного гнева, тяга к необъяснимым, иррациональным поступкам и, возможно, глубоко таимое недовольство какими-то обидами. Было бы рискованно утверждать, что существует некая генетическая предрасположенность к такому типу поведения, однако нельзя отрицать, что и Микеланджело был присущ неистовый, яростный темперамент. Известны несколько историй о том, как без всякого повода Микеланджело оскорблял других художников, в том числе Леонардо да Винчи. У деда Микеланджело Лионардо возникли иные затруднения. Он был обременен четырьмя дочерьми, а значит, необходимостью выплачивать приданое в четверном размере. Над сбором приданого регулярно ломали голову все флорентийцы, и необходимость выделить целых четыре его комплекта вкупе с отсутствием у Лионардо коммерческой сметки, вполне вероятно, стала причиной постепенного оскудения семейной казны. Среди флорентийской бедноты существовала особая категория, именовавшаяся poveri vergognosi, или «стыдливые бедные». К ним причислялись представители некогда состоятельных семейств, ныне разорившиеся и переживающие тяжелые времена. Буонарроти не принадлежали к этой группе, но в дни детства Микеланджело вплотную приблизились к гибельному порогу. Отец Микеланджело и его дядя Франческо указывали в своих налоговых декларациях, что потеряли ценную часть своей весьма скромной совокупной недвижимости – дом – из-за необходимости собрать приданое одной из сестер. Во Флоренции существовало сообщество Двенадцати Благодетелей, или Dodici Buonomini, которое ставило своей целью помощь poveri vergognosi. Их часовню Сан-Мартино украшал цикл фресок, выполненных мастерской Доменико Гирландайо (ок. 1448–1494), первого учителя Микеланджело. Одна из росписей изображает благое деяние – наделение приданым дочерей знатного, но обедневшего человека[31]. В преклонном возрасте Микеланджело принимал близко к сердцу горести своих соотечественников, некогда преуспевавших, но затем разорившихся. Однажды, наставляя племянника Лионардо по поводу выбора невесты, он сказал: «Следует искать не богатое приданое, а добрый характер, здоровье и благородное происхождение»[32]. В другой раз он спросил у Лионардо, не знает ли тот «о крайней нужде в каком-либо благородном доме»[33], и если да, то он пожертвует нуждающимся денег ради спасения своей души. И в следующем поколении Буонарроти не разбогатели. Дядя Микеланджело Франческо продолжил семейную традицию и стал менялой, однако дело его было совсем невелико, и особого успеха он не добился. С другой стороны, отец Микеланджело Лодовико по большей части не получал никаких доходов. Единственная работа, возможность которой он для себя рассматривал, ограничивалась почетными должностями в городском управлении, на каковые обыкновенно назначались флорентийцы из хороших семей[34]. Вот только кандидатуры тех флорентийских граждан, кто не уплатил вовремя налоги, автоматически отсеивались[35][36]. К сожалению, в долгах перед правительством в 1482–1506 году Лодовико пребывал почти постоянно. То есть с тех пор, как Микеланджело исполнилось семь, и до его тридцать первого дня рождения отец его не смог занять, одного за другим, чиновничьих постов в Валь-д’Эльзе, Вольтерре, Ангиари и, дважды, в Кортоне. Все это время семейство проживало доходы с маленьких участков земли во Флоренции и фермы в окрестностях города и, возможно, заработки его старшего брата Франческо. Есть свидетельства, что, пока Микеланджело рос, Лодовико страдал от хронического безденежья. Судя по документам, в 1477–1480 годах он даже закладывал домашнюю утварь и вещи своей жены Франчески[37]. Очевидно, Лодовико не мог уплатить налоги и в результате терял еще больше денег. То был порочный круг: чтобы получать больший доход, ему нужно было изначально иметь больше денег. С детства преследовавший Микеланджело страх разорения и нищеты вкупе с глубоко укоренившейся верой в то, что Буонарроти на самом деле куда знатнее, чем можно сделать вывод по их нынешним стесненным обстоятельствам, отчасти объясняет эксцентричность Микеланджело. В преклонные годы он проявлял сильную, почти невротическую жажду денег, сочетавшуюся со столь же сильным нежеланием их тратить. Как не преминули подметить его враги, он действительно обладал классическими чертами скряги. От своих заказчиков Микеланджело требовал денег с упорством, едва ли не напоминающим вымогательство, и, опять-таки с точки зрения недоброжелателей, его настойчивость иногда граничила с мошенничеством. Жил он при этом куда скромнее, чем его современники, равные ему талантом: Леонардо, Рафаэль или Тициан, и его бережливость, в свою очередь, становилась объектом критики. Первые сведения о карьере Микеланджело – коротенькую заметку, оставленную лекарем и литератором Паоло Джовио (Павлом Иовием Новокомским; 1483–1552) в двадцатые годы XVI века, – отличает язвительный тон. Автор ее осуждает художника как раз за упомянутые грехи[38]: «Сколь ни странно это при столь несравненном таланте, он [Микеланджело] по натуре своей был груб и неотесан, а в домашних обычаях своих обнаруживал невероятную неряшливость»[39]. Вазари отмечает, что Микеланджело мало ел: «В молодости для подкрепления сил в труде он обходился небольшим количеством хлеба и вина»[40]. По свидетельству того же Вазари, не отличался он и гостеприимством – при этом автор прибегает к выражениям несколько двусмысленным в устах обыкновенно столь восторженного биографа: «Друзей своих не угощал никогда или только изредка и ни от кого не принимал подарков, так как считал, что, если ему кто-нибудь что-нибудь подарит, тому он навсегда будет обязан»[41]. Подобная модель поведения, по крайней мере, отчасти объясняется той обстановкой, в которой Микеланджело воспитывался, – обстановкой, в которой царили гордость и скупость. Другим результатом такого воспитания стали сложные отношения с отцом, Лодовико. В многочисленных письмах, которыми они обменивались на протяжении трех десятков лет, и в воспоминаниях, зафиксированных Кондиви, взаимоотношения отца и сына предстают как некая смесь любви, раздражения, взаимных подозрений, а иногда, со стороны Микеланджело, и презрения.* * *

Место рождения выпало Микеланджело более или менее случайно, вследствие нескольких попыток Лодовико Буонарроти найти какую-либо доходную должность[42]. Около полугода, с октября 1474-го, Лодовико прослужил на посту подеста, или губернатора, региона Капрезе и близлежащего городка Кьюзи, расположенного на восточной окраине Тосканы Казентино. Из торбы, куда были сложены записки с именами граждан, подходящих для этой должности, выудили жребий с именем Лодовико, и на сей раз он смог принять этот пост. За работу в течение полугода он получил около семидесяти флоринов, но из этой суммы обязался выдавать жалованье двоим нотариусам, троим слугам и одному конному гонцу. Это были довольно внушительные деньги, но не целое состояние – немногим более, чем его сыну выплатят за три небольшие статуэтки двадцатью годами позже. Однако это была, пожалуй, самая прибыльная чиновничья должность, которую Лодовико случилось занимать во Флорентийской республике. Изображение предков Христа на потолке Сикстинской капеллы. 1508–1512

Изображение предков Христа на потолке Сикстинской капеллы. 1508–1512

Родиться вдалеке от фамильного гнезда Микеланджело точно не посчастливилось. Обыкновенно выбор крестных позволял флорентийцам расширить круг близких и упрочить связи с родными, друзьями и соседями: parenti, amici, vicini. Крестить младенца приглашали как можно больше богатых и влиятельных сограждан[43]. Однако, когда флорентийские чиновники служили за пределами города и там случалось рожать их женам, они звали в качестве восприемников от купели местных значительных лиц. В крупном городе таким образом можно было установить полезные политические связи. Однако в восприемники Микеланджело от купели поневоле пригласили весьма пеструю компанию жителей Капрезе: двоих священников, нотариуса и еще нескольких горожан. Маловероятно, чтобы он впоследствии хоть раз встречался с кем-либо из них. Капрезе был живописным маленьким городком, но мало чем мог послужить Микеланджело. Зато впоследствии его всемирная слава пригодилась Капрезе: сегодня этот городок официально именуется Капрезе-Микеланджело. Мальчик появился на свет ранним утром, как отметил Лодовико Буонарроти в своем дневнике-ricordo, где, подобно многим флорентийцам среднего класса, фиксировал важные события. «Записываю, что тысяча четыреста семьдесят четвертого года марта шестого дня, в четвертом или пятом часу до рассвета, в понедельник, родился младенец мужеского пола, коего нарек я Микеланджело»[44]. На первый взгляд здесь все однозначно, но именно эта заметка внесла путаницу в определение даты рождения мастера. На вопрос, в какой же день появился на свет Микеланджело, любой человек в XXI веке и большинство людей в XVI ответили бы: «6 марта 1475-го», – а не 1474 года[45]. Однако флорентийцы жили по календарю, отличавшемуся от принятого в то время в прочих регионах Италии. Для них, как и для некоторых других средневековых сообществ, мир в корне изменился в миг Воплощения, когда Бог стал человеком, то есть поворотным пунктом истории являлось для них не рождение в хлеву, а то мгновение, когда Мария почувствовала себя непраздной и в лоне ее облекся плотью Христос. Поэтому флорентийский Новый год отмечался в Благовещение, 25 марта. А день рождения Микеланджело, с точки зрения его соотечественников, приходился еще на старый, 1474 год. Вот потому-то Кондиви, уроженец области Марке, где отсчет нового года вели с первого января, и Вазари, а вслед за ним и многие другие заключили, что Микеланджело был на год старше, чем в действительности. Спустя три недели после его крестин, 29 марта, истек срок пребывания отца Микеланджело в должности подеста, и маленькое семейство, состоявшее из матери, отца и, возможно, старшего брата Лионардо, хотя он не упомянут в дневнике-ricordo, отправилось домой. Нам почти ничего не известно о матери Микеланджело Франческе ди Нери ди Миньято дель Сера. Когда он появился на свет, ей не было и двадцати – может быть, восемнадцать, а отцу, родившемуся в 1444 году, – тридцать. Большая разница в возрасте между мужем и женой отличала флорентийские семьи, принадлежавшие к среднему классу, где браки заключались по практическим и финансовым соображениям, хотя иногда супруги со временем начинали испытывать друг к другу искреннюю привязанность. Франческа скончалась в 1481 году, возможно истощенная пятью родами за восемь лет. Приданое ее было относительно скромным, однако она считалась недурной партией, поскольку по матери состояла в родстве с большим флорентийским кланом Ручеллаи, а некоторые его ветви обрели могущество, влиятельность и богатство. Наиболее состоятельные его представители через брак породнились с семейством Медичи. Микеланджело потерял мать шестилетним, и эта утрата не могла не оставить своего отпечатка. Однако доподлинно мы ничего не знаем о том, как он воспринял ее смерть. В сохранившейся обширной переписке Микеланджело с родственниками она упоминается всего единожды. Когда, после бесконечных колебаний и сомнений, его племянник Лионардо наконец женился и его жена забеременела, Микеланджело предложил, если родится девочка, назвать ее Франческой, в честь его матери[46]. Взгляды Микеланджело на брак и продолжение рода могут показаться чрезмерно консервативными даже для XVI века. Когда Лионардо подыскивал жену, Микеланджело советовал ему: «Старайся искать благородство крови, здоровье и более всего доброе сердце. Что касается красоты, то тебе не следует быть чересчур требовательным, не будучи самому первым красавцем во Флоренции. Достаточно, если она будет не калека и не урод. Более мне нечего сказать об этом»[47]. Выходит, брак был лишен в глазах Микеланджело всякого романтического флера. Когда его не без вызова вопрошали, почему же он сам не женился, он намекал, что счастлив избежать такой докуки, как жена и дети. Вот как о том повествует Вазари: «Один священник, его приятель, сказал ему как-то: „Как жаль, что вы не женились: было бы у вас много детей и вы бы оставили им столько почтенных трудов“. Микеланджело на это ответил: „Жен у меня и так слишком много: это и есть то искусство, которое постоянно меня изводит, а моими детьми будут те произведения, которые останутся после меня; если же они ничего не стоят, все же они сколько-нибудь да проживут, и плохо было бы Лоренцо ди Бартолуччо Гиберти, если бы он не сделал дверей Сан-Джованни, потому что его сыновья и внуки распродали и разбазарили все, что после него осталось, двери же все равно еще стоят“»[48][49]. Это объяснение кажется вполне традиционным. Многие флорентийские художники оставались холостыми, считая жену помехой этой профессии. Вазари пришел к подобному выводу, излагая жизнеописание сделавшегося притчей во языцех Андреа дель Сарто, которым всячески помыкала жена. С другой стороны, трудно избавиться от ощущения, что Микеланджело в этом пассаже уклоняется от прямого ответа на вопрос, – и многие его современники подумали бы именно так. Известно, что на протяжении всей жизни Микеланджело испытывал глубокие чувства к нескольким молодым людям и не одному из них посвящал страстные стихи. На эти любовные романы намекал в печати писатель Пьетро Аретино. Нельзя исключать, что они имели платонический характер. Микеланджело уверял Кальканьи, что сам весь свой век прожил в состоянии абсолютного сексуального воздержания, и другим рекомендовал подобную суровую аскезу ради сохранения здоровья («Если хотите прожить долгую жизнь, не предавайтесь чувственным наслаждениям вовсе или, по крайней мере, как можно реже»[50]). В эпоху Микеланджело в обществе не существовало какой-то особой рефлексии на тему гомосексуализма и геев, хотя находилось немало мужчин, вступавших в сексуальные отношения исключительно с другими мужчинами. Микеланджело и его современники воспринимали данное явление как содомию – грех и уголовное преступление, теоретически, хотя и редко на практике, караемое смертной казнью[51]. Содомия включала в себя любые виды сексуальных актов, в том числе между мужчиной и женщиной, не направленные непосредственно на зачатие детей; впрочем, чаще всего этим термином определяли половые сношения между двумя мужчинами. Если Микеланджело не совершал подобный акт как таковой, то мог считать себя невинным. Однако это утверждение семидесяти-восьмидесятилетнего Микеланджело, почтенного и знаменитого художника, возможно, мало соответствовало поступкам и склонностям Микеланджело юного, импульсивного и страстного. В отличие от его хорошо документированной эмоциональной жизни, не сохранилось почти никаких прямых свидетельств его сексуального поведения (кроме одного случая, когда ему было примерно сорок пять лет), однако вполне естественно возникает вопрос: столь ли строго он придерживался аскетизма в двадцать пять, как уверял в восемьдесят восемь? Микеланджело жил в почти исключительно мужском мире. Из пятерых братьев Буонарроти только Буонаррото Буонарроти, третий, женился и имел детей: Лионардо, Симоне и Франческу (также нареченную в честь бабушки). Кроме матери Франчески, умершей, когда Микеланджело был еще ребенком, его непосредственное окружение состояло из отца, дяди Франческо, женатого, но бездетного, и четверых братьев. Первый, Лионардо, родившийся в 1473 году, был на два года старше Микеланджело. После Микеланджело родились еще трое: Буонаррото в 1477-м, Джовансимоне – в 1479-м и Сиджисмондо, обыкновенно называемый для краткости Джисмондо, – в 1481 году. В 1485 году, когда Микеланджело исполнилось десять, Лодовико женился вторично на Лукреции ди Антонио Убальдини да Гальяно (умерла в 1497 году), поэтому с технической точки зрения Микеланджело пробыл сиротой всего четыре года. Однако он никогда не упоминал о Лукреции. Более того, он вообще редко говорил в своей переписке о женщинах, кроме племянницы Франчески и пожилой служанки Маргериты, смерть которой поздней осенью 1540 года опечалила Микеланджело куда сильнее, нежели кончина нелюбимого брата Джовансимоне, последовавшая восемь лет спустя. По его собственным словам, кончина моны Маргериты вызвала «во мне глубочайшее сожаление, большее, чем если бы она приходилась мне сестрой, ведь это была очень порядочная женщина… она состарилась в нашем доме и была препоручена мне нашим отцом»[52]. Незадолго до ее смерти Микеланджело грубовато поучал племянника Лионардо: «Поддержи и ободри мону Маргериту и обращайся с ней хорошо и на словах, и на деле. Да старайся быть порядочным человеком, не то ты у меня узнаешь, что ничего тебе не достанется»[53]. Если в семействе Микеланджело ссорились, то из-за денег и земельной собственности. Буонарроти были до глубины души потрясены поведением Кассандры, вдовы дяди Микеланджело Франческо, поскольку после его смерти она безрассудно потребовала вернуть ей приданое (полагавшееся ей по праву, если она решала вернуться к своим кровным родственникам). Кассандру Микеланджело, вероятно, помнил с самого детства, ведь они с мужем в ту пору делили тесное жилище с родителями Микеланджело и их домочадцами. В семейной декларации, поданной для уплаты флорентийского земельного налога, или catasto, за 1480–1481 годы значится, что семья снимает дом на Виа деи Бентаккорди и что в доме сем девять ртов (bocche): Франческо и Лодовико с женами Кассандрой и Франческой, их престарелая мать Алессандра и четверо маленьких мальчиков: Лионардо семи лет, Микеланджело пяти, Буонаррото трех и Джовансимоне – полутора[54]. В XV веке Флоренция представала маленьким, легко обозримым мирком, даже по стандартам европейских городов того времени. Подобное ощущение создает вид Флоренции, выполненный в конце XV века и известный как «Veduta della Catena», или «Карта с цепью». На ней множество построенных почти вплотную другу к другу зданий теснятся внутри оборонительных стен по обоим берегам реки Арно. Над лабиринтом узких улочек и домов возвышаются палаццо Веккьо, главные церкви и вздымающийся купол собора. За городскими воротами разбросаны немногочисленные фермы, виллы и монастыри; город окружает кольцо невысоких холмов. Прямо за стенами города купаются в водах Арно почти совершенно обнаженные молодые люди. В то время население Флоренции насчитывало около шестидесяти тысяч жителей, а территорию ее можно было пересечь за полчаса. Тем не менее она была поделена на четыре большие части, именуемые quartiere, и шестнадцать округов поменьше, называемых gonfaloni, или «знамена»[55]. В каждый из четырех quartiere входили по четыре «знамени»-gonfaloni. Каждое представляло собой густонаселенный маленький мир, где всех связывали родственные, дружеские и добрососедские отношения (в духе столь важной для Флоренции триады «parenti, amici, vicini»). Виа деи Бентаккорди сохранилась до сих пор, это извилистая улица, проходящая вдоль внешней стены ныне исчезнувшего римского амфитеатра, миниатюрного Колизея, который украшал город в античную эпоху. Ее можно считать ископаемыми останками классической планировки. Улица эта располагается в quartiere Санта-Кроче в gonfalone Лион-Неро – Черного Льва. Этот квартал, равно как и его обитатели оставались значимыми для Микеланджело на протяжении всей его жизни. Братья Буонарроти снимали на Виа деи Бентаккорди дом у человека по имени Филиппо ди Томмазо ди Нардуччо за десять florino di suggello в год[56]. В своей налоговой декларации братья указали, что им не было нужды заключать с ним договор, ведь они хорошо его знали: будучи женатым на их сестре (тете Микеланджело Сельвадже), он приходился им зятем. На исходе Средневековья друзья и родственники во Флоренции часто селились по соседству. Четверть дома, который занимало семейство Буонарроти, принадлежала Никколо Барончелли, представителю другого их клана, Барончелли-Бандини, что жили совсем рядом. Подобные узы родства и добрососедства оказывались весьма прочными. Из той же семьи происходил Франческо Бандини, доверенный друг и советчик пожилого Микеланджело в его римские годы. О влиянии, которым клан Барончелли-Бандини пользовался в своем quartiere, а также о его состоятельности по сей день напоминает капелла Барончелли в церкви Санта-Кроче. Специфическая флорентийская «идентичность» складывалась из многих составляющих. Флорентиец или флорентийка полагали себя частью семьи, gonfalone, quartiere, затем частью города и, в более общем смысле, частью Тосканы (почти целиком находившейся под управлением Флоренции). «Принося присягу на верность» всем этим некрупным, а порой даже совсем незначительным образованиям, флорентийцы, дабы отличить себя от французов или испанцев, могли также в общем считать себя итальянцами, то есть носителями культуры, несвойственной неитальянцам, варварам. Например, средоточием власти Медичи и местом проживания наибольшего числа их сторонников по-прежнему являлся округ Лион-Бланко, округ Белого Льва: там располагались их дворец и церковь Сан-Лоренцо, где находилась их родовая гробница. Напротив, quartiere Санта-Кроче скорее слыл рассадником антимедицейских настроений и вотчиной противников Медичи, например семейства Пацци (капеллу Пацци возвел Брунеллески в монастыре Санта-Кроче).

Карта с цепью, или «Pianta della Catena». Приписывается Франческо ди Лоренцо Росселли (ок. 1448 – до 1513). Ок. 1470 (копия XIX в.)

Карта с цепью, или «Pianta della Catena». Приписывается Франческо ди Лоренцо Росселли (ок. 1448 – до 1513). Ок. 1470 (копия XIX в.)

Даже в течение последних тридцати лет жизни, непрерывно пребывая в Риме, Микеланджело не переставал ощущать себя флорентийцем, связанным с городом множеством не всегда заметных уз. В Риме он поддерживал отношения с кругом флорентийских изгнанников, по большей части враждебных к Медичи. Вкладывая деньги во флорентийскую недвижимость, он выбирал дома, примыкающие к Виа Гибеллина, вблизи Виа деи Бентаккорди (впоследствии на этом месте был выстроен флорентийский особняк семейства Буонарроти, превращенный в музей и библиотеку Каза Буонарроти, после того как род гения угас в XIX веке). О раннем детстве Микеланджело не сохранилось почти никаких прямых свидетельств. Однажды его отец внес в расходные книги упоминание о распашонках и чепчиках для младенца Микеланджело[57]; в какой-то момент его семья ненадолго перебралась к бабушке с материнской стороны во Фьезоле, спасаясь от разразившейся во Флоренции эпидемии чумы. Однако можно предположить, что облик города, окружавшего его в детстве, навсегда запечатлелся в его памяти. Непосредственно к северу от Виа деи Гибеллина находилась Изола делле Стинке – флорентийская тюрьма, куда, наряду с настоящими преступниками, могли попасть несостоятельные должники и безумцы; тюрьму окружали гладкие стены высотой в 23 брачча, равных примерно 13,5 метра, увенчанные сторожевыми башнями[58]. По крайней мере однажды, во время первого пребывания Микеланджело в Риме, когда ему было немногим более двадцати, судебное разбирательство за долги и препровождение в Стинке грозило и Лодовико Буонарроти. Восточнее Виа деи Бентаккорди, в нескольких минутах ходьбы, располагалась сама величественная церковь Санта-Кроче, основанная францисканцами и, наряду с другими целями, избравшая своей миссией проповедь Евангелия мирянам. Весьма вероятно, что благочестивые Буонарроти, жившие по соседству, время от времени присоединялись к прихожанам, собравшимся вокруг новой прекрасной церковной кафедры, вырезанной из дерева Бенедетто да Майано. Более того, в восьмидесятые годы XV века Санта-Кроче уже была тем, чем предстает нам сегодня, – то есть не только храмом, но и музеем флорентийского искусства: в ней можно было полюбоваться двумя фресковыми циклами работы Джотто (частично скопированными в отрочестве Микеланджело), великолепным горельефом «Благовещение» работы Донателло и двумя восхитительными скульптурными надгробиями, выполненными соответственно Дезидерио да Сеттиньяно и Бернардо Росселлино. Быть может, Буонарроти и жили на Виа деи Бентаккорди в тесноте, но чуть ли не за порогом их встречали великие произведения искусства. О духе речей, звучавших в назидание прихожанам с кафедры Санта-Кроче, дают представление те, что произносил за полвека до рождения Микеланджело знаменитый проповедник Бернардин Сиенский, впоследствии канонизированный. В своих проповедях святой Бернардин неоднократно обрушивался на содомский грех, к которому были особенно склонны флорентийцы. 9 апреля 1424 года он призвал паству: «Плюньте изо всех сил! Быть может, слюною своею вы потушите огнь мужеложства. А ну, все вместе, плюньте изо всех сил, вот так!»[59] По словам очевидцев, от потока слюны, извергаемой прихожанами, пол базилики сотрясся, словно от рокочущих ударов грома. Спустя три дня святой Бернардин вывел паству на Пьяцца Санта-Кроче, где был сложен огромный костер из предметов роскоши, и поджег его. Проповеди подобного рода и сопровождавшее их сожжение тех или иных небогоугодных вещей были обычной деталью флорентийской жизни. В частности, они вновь обрели популярность в девяностые годы XV века: эпицентром религиозной бури на сей раз сделался монастырь Сан-Марко, где со страстными и гневными проповедями выступал доминиканец Джироламо Савонарола (1452–1498), грозивший грешникам близостью ада. В quartiere Санта-Кроче[60] проживали несколько знатных и богатых семейств. Здесь, особенно вокруг Пьяцца Санта-Кроче, располагались их большие городские виллы. Но прежде всего район служил приютом красильщикам, принадлежащим к низшей прослойке среднего класса, и был застроен их tiratoi – навесами, под которыми вывешивались на просушку выкрашенные ткани[61]. Свежевыкрашенные ткани, часто ярких оттенков, заполняли их и представали взору всякого прохожего. Эти tiratoi имели крышу для защиты материи от солнца, но были открыты со всех сторон для ускорения процесса просушки, и потому цветные ткани всевозможных оттенков являли собой привычное зрелище для жителей округа, где вырос Микеланджело. Крупный торговец шелком по имени Томмазо Спинелли (1398–1472) жил в Борго Санта-Кроче по соседству с домом, который занимали Буонарроти[62]. Судя по его бухгалтерским книгам, он нанимал местных красильщиков для изготовления ткани фиолетовой (cremisi), алой (vermiglio), пурпурной (pronazzo), зеленой, желтой и красновато-коричневой (tane). «Гирлянды» ярких тканей наверняка украшали quartiere Санта-Кроче. Возможно, это буйство красок произвело подспудное впечатление на мальчика, постоянно ходившего мимо tiratoi.

Люнетта с изображением Христа, Сикстинская капелла. 1508–1512

Люнетта с изображением Христа, Сикстинская капелла. 1508–1512

* * *

Хотя Микеланджело предпочитал изображать человеческое тело обнаженным, он превосходно разбирался в одежде и обладал индивидуальным, неповторимым чувством цвета. Когда в начале восьмидесятых годов XX века начались работы по расчистке плафона Сикстинской капеллы, в люнеттах и в антревольтах, или пазухах, вокруг изображающих предков Христа фрагментов, прежде столь потемневших, что различить на них что-либо было почти невозможно, – обнаружились насыщенные красные, ядовито-зеленые и ядовито-желтые, небесно-голубые и оранжевые тона. Одеяния представших взору персонажей – пророков и сивилл, а также предков Христа – чрезвычайно замысловаты, иногда причудливы и странны, а фасон их явно изобретен самим Микеланджело. Несмотря на всю свою экономность, Микеланджело отличался изысканным вкусом и умением выбирать красивые материи. Инвентарный список одежд, найденных в его спальне, свидетельствует о его склонности к некоему мрачноватому дендизму. Тот факт, что он почти неизменно предпочитал черные одеяния, как будто говорит о прирожденной суровости, но, с другой стороны, выдает стремление к щегольству, не лишенному известного изящества, ведь глубокий, насыщенный черный получить было труднее всего, и потому черные ткани стоили всего дороже. Во многих его ricordi перечислены расходы на предметы гардероба. Микеланджело явно любил покупать одежду не только себе, но и другим. Он, как было принято в ту пору, снабжал необходимыми предметами гардероба своих молодых помощников, но предоставлял им одежду в таком изобилии, что несколько смутил даже беспутного шалопая Пьетро Урбано, в конце концов оказавшегося мошенником. В сентябре 1519 года, когда тот заболел и оставался на попечении родственников в Пистойе[63], Микеланджело отправил ему дублет, пару чулок и плащ для верховой езды, на что Пьетро отвечал: «Ни к чему было посылать мне так много вещей»[64]. Трогательная деталь: четырнадцатилетняя племянница Микеланджело Франческа, которую тот взял под опеку, когда в 1528 году скончался ее отец Буонаррото, послала ему список предметов одежды, в которой нуждалась; она начала так: «Вот перечень вещей, которые мне сейчас потребны». «Нужда моя велика, – добавляла она, – ибо у меня ровно ничего нет»[65]. Возглавляло список синее платье (saia azzura), «отделанное как положено и как Вы считаете нужным». По-видимому, она не сомневалась, что Микеланджело сумеет выбрать платье для девочки-подростка. От представителя семейства Буонарроти, особенно наделенного столь необычайным зрением, вполне можно было ожидать умения разбираться в тканях. На протяжении столетий предки Буонарроти торговали шерстью, а ведь эта отрасль экономики приносила Флоренции главный доход. Лодовико Буонарроти торговлей шерстью не занимался, но в 1507 году и он вступил в цех шерстянщиков, Arte della Lana, чтобы впоследствии передать право членства своим сыновьям[66]. Принадлежность к этому цеху, одному из наиболее могущественных во Флоренции, автоматически делала гражданина представителем городской элиты. Цех шерстянщиков был одним из семи старших цехов, Arti Maggiori, которые, в сущности, правили городом. В придачу существовали и четырнадцать младших цехов. Наемные работники, не входившие в цехи, popolo minuto, не избирались на правительственные посты.[67] Микеланджело потратил немало времени, ломая голову, как бы основать шерстяное дело для двоих своих младших братьев, Буонаррото и Джовансимоне. Эту затею он обдумывал годами, а когда наконец решился, то предпринимателей из его братьев не вышло, и вложенные в неприбыльное предприятие и утраченные средства стали еще одним яблоком раздора в его и без того недружном семействе. В старости Микеланджело с удовольствием проводил часы досуга в мастерских портных, суконщиков, шелкопрядильщиков. Так, например, когда в 1520 году он сделался жертвой унизительного выговора, его нашли именно в галантерейной лавке[68]. Доверенное лицо кардинала Медичи во Флоренции Бернардо Никколини обнаружил его там и вслух зачитал письмо, в котором содержались многочисленные и многословные жалобы душеприказчиков папы Юлия II на то, что гробница Его Святейшества до сих пор не завершена, а также жалобы маркиза Массы и владетеля Каррары на самоуправство Микеланджело в каменоломнях. Сделано это было «принародно, точно на суде, чтобы это стало известно, отчего я готов умереть», – сетовал Микеланджело в письме к отправителю гневного послания, кардинальскому секретарю Доменико Буонинсеньи[69]. Формулируя ответное письмо, Микеланджело уже успокоился достаточно, чтобы взять насмешливый тон и представить весь этот случай иронически.* * *

Не успело семейство Буонарроти вернуться из Капрезе во Флоренцию, как младенца Микеланджело передали деревенской кормилице[70], что было в ту эпоху обычной практикой. Микеланджело отправили в деревню Сет[71] тиньяно, в трех милях к северо-востоку от Флоренции, где у семьи был второй дом и важный источник дохода. Дело в том, что для Буонарроти, как и для многих флорентийцев среднего класса, жизнь не ограничивалась узкими улочками города. Фермой и загородным домом в Сеттиньяно семья владела с XIV века; купленные, когда судьба особенно благоволила к Буонарроти, они представляли собой их главное достояние и позволяли притязать на статус «сельских помещиков». Этот загородный дом существует до сих пор, в пяти минутах ходьбы вниз по холму от центральной площади маленького городка, неподалеку от улицы, носящей сегодня название Виа деи Буонарроти-Симони. Это весьма внушительное здание, скрываемое величественными воротами, установленными в XVIII веке. Первоначальное строение расширили последующие поколения, но, вероятно, оно всегда имело немалые размеры, а еще могло похвастаться укрепленной башней, возвышающейся над крышей, и просторным крыльцом. Из дома, живописно расположившегося на склоне, открывался вид на оливковые деревья, кое-где перемежающиеся кипарисами, на выжженную солнцем землю и складки поросших лесом холмов вдалеке. Вид сельской Тосканы неподалеку от дома семейства Буонарроти в Сеттиньяно

Вид сельской Тосканы неподалеку от дома семейства Буонарроти в Сеттиньяно

Этот загородный дом был для Буонарроти основой основ и убежищем от невзгод. В старости Лодовико Буонарроти проводил много времени в Сеттиньяно, как и его младший сын Джисмондо, на которого Микеланджело жаловался: «Чтобы мне здесь больше не говорили, к моему стыду, что у меня есть брат, который в Сеттиньяно пасет коров»[72]. Впрочем, и сам Микеланджело неожиданно открыл для себя сельскую идиллию. Разбогатев, он сделался не столько крестьянином, пасущим коров, сколько крупным помещиком, владельцем ферм в различных местностях в окрестностях Флоренции, но прежде всего вкладывал деньги в земельные угодья поблизости от Сеттиньяно и потому в конце концов стал собственником земель, протянувшихся почти на полмили вниз по склону холма, до границы с ближайшей деревней Роведзано[73]. Где бы Микеланджело ни поселился, повсюду он создавал вокруг себя атмосферу крестьянской самодостаточности. В двадцатые годы XVI века он сажал виноградную лозу возле своей флорентийской мастерской в Виа Моцца[74]. Позади его римского дома с мастерской в Мачелло деи Корви был разбит сад, где росли горох и бобы, фиги и мускатный виноград, а по двору ходили петухи и куры. Наследственное имение Буонарроти принадлежало к числу тех, что приносили средний доход[75]. Согласно налоговой декларации catasto за 1470 год, в то время, то есть за пять лет до рождения Микеланджело, два вола требовались, чтобы вспахать землю, которая ежегодно давала урожай зерна, фиг, шестнадцать бочек вина и пятнадцать – оливкового масла; кроме того, на этой земле разводили скот и кур, снабжавших семейство мясом и яйцами. А еще, судя по более поздним источникам, к этому земельному участку примыкало нечто такое, чем могла похвастаться отнюдь не каждая ферма, даже в окрестностях Флоренции: каменоломня. Нетрудно вообразить маленького Микеланджело, который играет в имении: он наверняка знал там каждый уголок с раннего детства. Сеттиньяно был деревней каменотесов[76]. Все окрестности, включая такие соседние поселения, как Фьезоле, целиком зависели от добычи камня, подобно тому как иные местности – от лесного хозяйства, охоты или рыбной ловли. В деревушке жило немало каменотесов и резчиков по камню, а венчали всю эту ремесленную иерархию скульпторы. Из фамилий флорентийских скульпторов, специализировавшихся на резьбе по камню, можно составить список сел и деревень, разбросанных по этим холмам: Мино да Фьезоле, Дезидерио да Сеттиньяно, Бенедетто да Майано, – Майано располагалось совсем близко. Архитекторы и скульпторы братья Бернардо и Антонио Росселлино происходили из клана, издавна живущего в Сеттиньяно, а их дядя Якопо ди Доменико ди Лука дель Борра Гамберелли одновременно фермерствовал и владел каменоломней: подобное сочетание часто встречалось в тех краях. Как писал Кондиви, кормилица Микеланджело «была дочерью и женой каменотеса. Потому-то Микеланджело и имел обыкновение говорить: вот, мол, неудивительно, что он получает такое наслаждение, работая резцом каменотеса»[77]; однако эта небрежно брошенная шутка, несомненно, была не вовсе лишена серьезности. Вазари повторяет эти слова мастера почти дословно, лишь более кратко: «Да и резцы и молот, которыми я делаю свои статуи, я извлек из молока моей кормилицы»[78]. В этой похвальбе Микеланджело подспудно слышится популярное среди флорентийцев того времени опасение, что дети из средних классов общества якобы приобретут привычки, свойственные рабочему классу, «всосав» их с молоком кормилицы. По этой причине святой Бернардин возражал против кормилиц. Он предупреждал родителей из числа своей паствы: «Невзирая на то что это ваше собственное дитя, а вы мудры, благовоспитанны и сдержанны, вы отдаете его свинье, дабы она его вынянчила… А когда дитя ваше возвращается к вам, вы заявляете: „Уж и не ведаю, на кого ты похож! Ты точно никого из нас ничем не напоминаешь!“»[79] Как мы увидим, именно такая судьба, по мнению Лодовико Буонарроти, и постигла его сына. Ни Кондиви, ни Вазари не упоминают имени кормилицы Микеланджело, да и сам Микеланджело, возможно, не видел в том необходимости: от природы он был склонен опускать мелкие докучные детали и сосредоточиваться на главном. Например, предпочитал изображать ангелов без крыльев. Впрочем, существует потенциальная кандидатка на эту роль, занимавшая весьма важное место в жизни Микеланджело: мона Антония Бассо. Ее муж Пьеро Бассо крестьянствовал на ферме Буонарроти в Сеттиньяно[80]. Их первый ребенок, который не умер в младенчестве, сын Бернардино, родился в 1474–1475 году. Выходит, Бернардино Бассо был ровесником Микеланджело или чуть старше, а потому Антония Бассо вполне могла кормить сына грудью, когда Микеланджело появился на свет. В качестве кормилицы флорентийцы нередко выбирали домашнюю служанку или жену батрака, работавшего на семейной ферме. Пьеро трудился на земле, принадлежавшей Буонарроти, но это не означает, что он не мог подвизаться и каменотесом. Большинство местных жителей, вероятно, сочетали эти занятия. Действительно, в 1505 году он руководил строителями, которые ремонтировали дом в Сеттиньяно. Флорентийские дети жили с кормилицами, пока их не отлучали от груди, а иногда и дольше. Поскольку его брат Буонаррото родился в 1477 году, спустя всего два года после появления на свет Микеланджело, тот, возможно, пробыл у кормилицы дольше, а не вернулся к матери, которая не могла бы за ним присматривать. Так или иначе, в детстве он провел немало времени на ферме и в ее окрестностях, а также в деревне, расположенной чуть выше по склону холма, в обществе каменотесов и их детей. В сеттиньянских карьерах добывали мачиньо – мелкозернистый серый песчаник, высоко ценимый во Флоренции. Этому материалу присуща мрачноватая красота: диапазон его оттенков колеблется от темно-зеленоватых до серо-голубоватых, его тонкая текстура позволяет вырезать четко очерченную деталь, а еще он обладает удивительным свойством одновременно поглощать и отражать свет, производя парадоксальное впечатление: он кажется темным и вместе с тем светящимся. Именно из этого камня Брунеллески изваял колонны и капители своих зданий. Из него же Микеланджело впоследствии будет высекать архитектурный декор для Сан-Лоренцо. Флорентийцев этот камень заинтересовал настолько, что они стали различать его разновидности с характерными, едва заметными особенностями и дали собственные имена различным его вариантам, величая наилучший «пьетра дель фоссато», а другие – «пьетрасерена» и «пьетрафорте»[81]. Микеланджело, обладавшей невероятной чуткостью к текстуре и цвету камня, пошел еще дальше и не ограничился этими общими наименованиями. Он знал, что в любой каменоломне, в любом слое можно добыть совершенно неповторимый, отличный от других материал. В договоре на изготовление лестниц и двух дверей для библиотеки, которую Микеланджело строил в Сан-Лоренцо в двадцатые годы XVI века, мастер особо подчеркивал, что ему надобен «пьетрасерена» того же цвета и вкуса (colore et sapore), что и прилагаемый образец[82]. Камень он описывает, используя чудесное слово «вкус», словно говоря о яствах, и тем самым подчеркивая его чувственную природу.

Две волюты из пьетрасерена. Деталь вестибюля библиотеки Лауренциана во Флоренции. Ок. 1526–1534

Две волюты из пьетрасерена. Деталь вестибюля библиотеки Лауренциана во Флоренции. Ок. 1526–1534

Проектируя здания в Риме, Микеланджело внимательно следил за качеством местного камня, травертина, известкового туфа с оригинальной ноздреватой, желобчатой поверхностью, столь же отличающегося от флорентийского песчаника, сколь ростбиф – от фуа-гра. Возведя из травертина стены собора Святого Петра и дворцы на Капитолийском холме, Микеланджело показал в самом выгодном свете его неровную, шершавую текстуру. Скульптуры он высекал только из лучшего белоснежного, чистейшего мрамора, известного под названием statuario и добываемого преимущественно в нескольких каменоломнях к северу от Каррары. По мнению ваятеля и ювелира Бенвенуто Челлини, даже этот мрамор, лучше всего подходящий для скульптуры, имел по крайней мере пять или шесть «сортов», от первого, с «очень крупным зерном», до нежнейшего, который он описывает как едва ли не напоминающий «оттенком» человеческую «плоть», «самый ровный, самый красивый и самый податливый из всех, что попадаются на свете»[83]. Микеланджело славился своим умением определять качество выбираемой каменной глыбы, еще находящейся в скальной породе. С 1516 года, занимаясь масштабными архитектурными проектами во флорентийской церкви Сан-Лоренцо, предполагавшими добычу, перевозку, раскрытие и высечение огромных объемов мрамора и мачиньо, большинство каменотесов Микеланджело нанимал в Сеттиньяно. Историк искусства Уильям Уоллес установил, что многие члены его команды «жили на расстоянии километра, а более половины из них – всего в нескольких сотнях метров от дома, где Микеланджело провел детство»[84]. Тесный и сплоченный круг друзей и соседей в Сеттиньяно и в квартале Санта-Кроче создавал ту атмосферу, в которой рос маленький Микеланджело. Однако вскоре он примет два неожиданных решения, которые придутся чрезвычайно не по вкусу его семейству: первое – перебраться в мастерскую художника, а второе – отправиться ко двору Лоренцо Медичи.

Глава третья Мятежный ученик

Чего ожидает ученик от наставника? Я расскажу вам. Наставник извлекает из своего сознания образ, который рука его переносит на бумагу, и образ сей несет на себе отпечаток его идеи. Ученик внимательно созерцает рисунок и пытается подражать ему. Так постепенно он овладевает стилем учителя…Джироламо Савонарола[85]

Надежная опора вдохновенью Была дана мне с детства в красоте, — Для двух искусств мой светоч и зерцало.Микеланджело Буонарроти. Сонет № 63[86]

Мазо Финигверро. Мальчик за рисованием. Ок. 1460

Мазо Финигверро. Мальчик за рисованием. Ок. 1460

Подобно многим своим современникам[87], Микеланджело верил в астрологию. Упоминание звезд в любовной поэзии, одним из признанных мастеров которой Микеланджело сделался в XVI веке, было своего рода конвенцией, жанровым клише. Однако в нескольких случаях поэтические аллюзии, отсылающие у Микеланджело к образам небесных светил, имеют[88] более глубокий смысл. Одно такое стихотворение написано изящным, элегантным почерком на голубой тонированной бумаге: это единственный стих, запечатленный Микеланджело столь изысканным образом. Он начинается так: «Мне ниспослала зренья остроту / Звезда моя: сподобился узреть я / Чудесную Вселенной красоту»[89]. Внизу листа, под стихотворением, Микеланджело добавил: «Delle cose divine se ne parla in campo azzurro» («О божественном следует писать не иначе как на небесно-голубом фоне»). Голубой был цветом небес, одеяния Мадонны и самого дорогого на свете пигмента – лазурита. В терминах астрологии, сколь бы антинаучной она нам сегодня ни казалась, было принято обсуждать прирожденные способности и склонности человека: в этом отношении она выступала как нечто сродни генетике или психологии (и, как мог бы съязвить современный циник, примерно с таким же успехом). Поэтому, используя астрологические образы, Микеланджело, в сущности, говорил, что наделен талантом замечать и постигать красоту – не просто поверхностную прелесть, а глубокое, духовное свойство бытия, по мнению Микеланджело дарованное непосредственно Богом. Если интерпретировать это его утверждение так: «Я обладаю редкостным талантом, который невозможно объяснить ни воспитанием, ни средой, ни наследственностью», то, по-видимому, Микеланджело не слишком ошибался.

* * *